сказка?

Путь к путешествию

Обращение к фольклору в искусстве — не новая тенденция, а повторяющийся жест возвращения к корням, возникающий в периоды культурных переломов. Каждое время заново открывает «народное» по-своему.

В эпоху постсоветского кризиса он становится носителем ностальгии, утраченной общности. Художники начинают рассматривать миф не как «прошлое», а как пространство для личного высказывания. Фольклор возвращается в массовую культуру — через дизайн, музыку, кино, фестивали — и одновременно входит в поле современного искусства. Это время «нового наива», где фольклор становится материалом для концептуальных высказываний. Работы Ольги Чернышёвой, группы AES+F, Татьяны Антошиной, Дмитрия Булныгина и других художников этого периода формируют визуальный язык, в котором миф и реальность, в основном под эгидой постмодерна, переплетаются по-новому

Визуальное исследование посвящено двум выставкам: «Я иду искать!» куратора Кати Бочавар (Музей-заповедник Царицыно) и «Жили-были: Школа русской сказки» Софьи Багдасаровой (Винзавод).

В последние годы фольклор стремительно возвращается в современное искусство не как декоративный язык, а как структура мышления.

Мотив пути, путешествия — центральный троп народного сказания — становится метафорой жизни, человеческого опыта.

Две обозреваемые мной выставки — не исключение.

Их главный мотив — путешествие, которое используется и изучается ими, по моему мнению, в диаметрально противоположных плоскостях.

Цель моего исследования — путем сравнения двух выбранных мной выставок, понять, как кураторская работа прямо, а не опосредованно, использует фольклор (в общем) и троп пути, путешествия (в частности) для совершенно разных целей

«Я иду искать!»

Музей-заповедник Царицыно

Царицыно

Музей-заповедник «Царицыно» — один из крупнейших музейных комплексов Москвы и институция, формирующая визуальный и культурный образ «русской идентичности» через историческое, архитектурное и художественное наследие.

Его значение выходит далеко за рамки музейной функции: сегодня Царицыно стало мультижанровой площадкой, где пересекаются музей, театр, выставка, парк и архитектурный маршрут.

Усадьба Царицыно была основана в 1776 году по заказу императрицы Екатерины II. В конце XX века ансамбль был отреставрирован и открыт как музей-заповедник (официально — в 2007 году). С этого момента Царицыно превратилось в одну из самых посещаемых культурных институций России, сочетающую историческое наследие, архитектуру и современные выставочные практики.

Музей-заповедник «Царицыно» всегда поддерживал современные художественные практики, связанные с темой традиционной и народной культуры. Достаточно вспомнить выставки «Путь Патимат» и «Город и промысел: встреча в Казани»

Именно это место и стало началом пути выставки Кати Бочавар

Куратор Катя Бочавар

Катя Бочавар — художница и куратор, чья практика складывается на стыке художественного процесса и архитектуры выставочного пространства. После периода в Нью-Йорке, где она занималась живописью, дизайном и тканями, Бочавар вернулась в Москву и превратила пространство галереи и института в лабораторию.

Её работа характеризуется мультидисциплинарностью, активным вовлечением зрителя, подвижностью среды — выставка становится путешествием, исследованием, экспериментом. На её кураторских проектах зритель не просто наблюдает — он взаимодействует и, зачастую, меняется.

Концепция выставки

Входная композиция

Выставка «Я иду искать!» посвящена «ритуалам, сопровождающим все важные события в жизни человека. Младенчество, взросление, первая любовь, поиск своего места под солнцем, зрелость, старость — все это стало темами для инсталляций и арт-объектов, созданных специально для выставки современными художниками», — как повествует главная страница, посвященная выставке.

Русский фольклор — оболочка, которая позволяет в художественной форме размышлять на заданную тему жизненного путешествия, ведь, как я говорил, именно он является неотъемлемой частью всех сказок. Также через него, Катя Бочавар раскрывает тему изменяемых и неизменяемых поступков человека.

По своей сути, выставка берет жизнь, по-другому, человеческий путь, как несущий элемент всего нарратива.

Экспозиция

«Пир горой». Творческий союз «Планетянин».

Выставка открывается залом «Застолье» и работой творческого союза «Планетянин» — «Пир горой».

Пир — чудесное место как отсчета, так и завершения любого пути. Место скрепления уз, надежд на лучшее будущее и тостов.

Катя Бочавар неспроста устанавливает этот объект прямо посередине зала — она делает нас участниками празднества, создает атмосферу причастности.

Здесь и, как правило, везде цветовая температура колеблется в диапазоне 4000, создавая холодный эффект искусственного света, по причине которого все стены выставки блестят (весь свет выставлен Yarko light design studio)

«Берегиня». Ольга Божко и Ирина Корина

Исследуя зал «Рождения», мы, будто в лоне матери, попадаем в нагромождение ткани и колокольчиков, прохождение которого и символизирует начало человеческого пути.

Зал является первым в ответвлении «подвластного» выставки Кати Бочавар и являет собой первый иммерсивный опыт тотальной инсталяции

Цветовая температура света диапазона 2700 К создает теплое ощущение, способствующее общему впечатлению лона (исключение из всей светокомпозиции выставки)

«Радость-свадьба с подменой невесты». Андрей Бартенев, Владимир Раннев, ансамбль N’Caged

Зал «Свадьба» венчается аудио-визуальной инсталляцией «Радость-свадьба с подменой невесты».

Для кого-то конец пути, для кого-то — один из этапов — свадьба, становится апофеозом кураторского высказывания Кати Бочавар. Костюмы Андрея Бартенева, музыка Владимира Раннева и исполнения ансамбля N’Caged создают неизгладимое впечатление присутствия в центре самой жизни.

Приглушенный свет диапазона 4000К поддатливо высвечивает героев пьесы в момент их выступления.

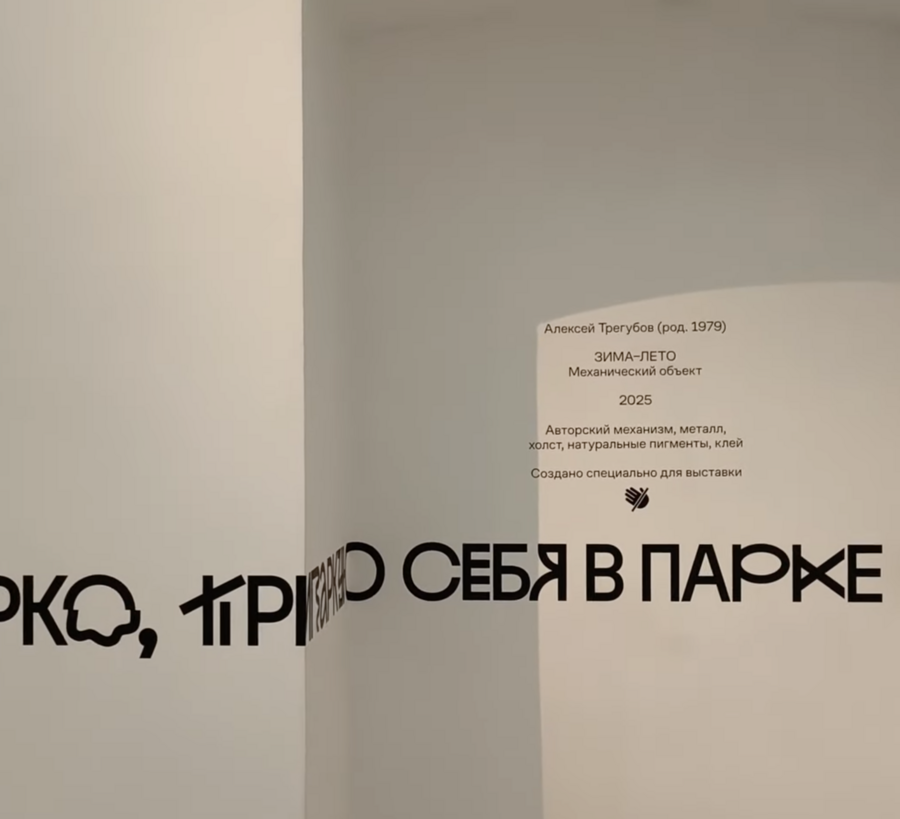

«Спящая царевна или Абонент недоступен». Мария Трегубова

Логичным завершением человеческого пути и выставки «Я иду искать!» (что, как мы поняли одно и то же) становится зал «Сон-Явь-Смерть» с инсталляцией «Спящая царевна или Абонент недоступен» Марии Трегубовой.

Работа изучает тонкую грань, между сном и смертью. Точкой схождения является момент связи между миром живых и мертвых.

Конец выставки — конец пути — конец жизни

Путь к пониманию

Как вы поняли, Хлебный дом Царицыно с его массивными кирпичными стенами и сводами превращён в лабиринт внутренних состояний человека.

Этикетаж выполнен минималистично: текстовые карточки лаконичны, язык ясен и нейтрален, часто присутствует объяснение символики, но без прямых интерпретаций. Это создаёт доверие к восприятию зрителя: он не потребляет информацию, а ищет смысл, «идёт» вместе с выставкой.

Композиция выставки разбавлена эскизами художницы Ульяной Подкорытовой и дизайном самой Кати Бочавар.

Нет традиционной карты или схемы — пространство организовано так, что движение происходит по внутренней логике нарратива, зритель интуитивно следует за светом, шумом, телесным ощущением пространства.

Дополнительный путь

Выставка предлагает регулярные медиаторские туры по выходным, которые проводят выпускники медиаторской школы Царицыно.

На сайте проекта также указано, что есть авторский тур с антропологом и фольклористом Никита Петров под названием «Инициация: путешествие сквозь обряды и символы».

И есть упоминание эксклюзивного тура с писательницей Евгения Некрасова, где акцент делается на обсуждении залов «Свадьба» и «Проводы»

Сами медиаторские туры адаптированы для разных аудиторий (включая посетителей с инвалидностью, подростков, семей с детьми).

Инклюзивность минимальна (большее кол-во инсталляций представляется только в аудио-визуальной форме)

Выставка идет со 2 июля 2025 года по 8 марта 2026 года

Путь медиа

Выставка «Я иду искать!» получила широкое и разностороннее освещение в федеральных и культурных медиа.

Полноценные рецензии и интервью с кураторами вышли в изданиях The Art Newspaper Russia и Snob. Публикации в TASS, Газете.Ru и RTVI подчеркнули масштаб выставки и её значимость для институции «Царицыно».

Итог — Выставка-жизнеописание, изучающая путь, как человеческую борьбу. Использование фольклора в выставке Кати Бочавар, обволакивая экзистенциальную концепцию, становится инструментом иллюстрации точки зрения куратора, а не ее главной целью

«Жили-были: Школа русской сказки»

Винзавод

ЦСИ Винзавод

Центр современного искусства Винзавод — одна из ключевых институций российского арт-поля, определившая ландшафт современного искусства в Москве и России в целом. Он был открыт в 2007 году на территории бывшего Московского пивоваренного завода, основанного ещё в XIX веке.

С самого начала Винзавод позиционировал себя не как галерею, а как экосистему современного искусства — объединяющую галереи, мастерские, образовательные площадки, лаборатории и кураторские проекты.

Здесь функционируют коммерческие галереи, такие как: XL Gallery, Pop/off/art, Totibadze Gallery, Gallery 11.12, Триумф, а также независимые инициативы и студии художников.

Главная задача центра — создание инфраструктуры для современного искусства в России: от поддержки молодых художников до взаимодействия с институциями и медиа.

Куратор Софья Багдасарова

Софья Багдасарова — искусствовед, журналист и куратор, чья практика находится на пересечении исследования и популяризации. С академическим образованием в искусствоведении и многолетним опытом в журналистике, она успешно переводит сложные визуальные вопросы в формат доступного культурного диалога.

В её кураторской и писательской работе особое место занимает интерес к тому, как образы и сюжеты прошлого обретают новую жизнь в контексте массы и массовой культуры, становятся инструментом визуальной памяти.

Концепция выставки

Входная композиция

Выставка «Жили-были: Школа русской сказки» на Винзаводе строится вокруг присказки — «В сказке ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!». Этот афоризм становится не просто девизом проекта, а кураторской рамкой, определяющей логику взаимодействия зрителя с пространством.

Далее будет понятнее, но, по сути, эта присказка — единственный мост внутри композиции всей выставки. Только она связывает тематику фольклора и учебные уроки (ряд ВСЕВОЗМОЖНЫХ тематических зон, посвященных абсолютно всему).

Выставка строится вокруг идеи русской сказки как культурного архива. В её основе — знакомые сюжеты, персонажи (Баба-Яга, богатырь, избушка, лес, царство).

Экспозиция

Зона «Лес»

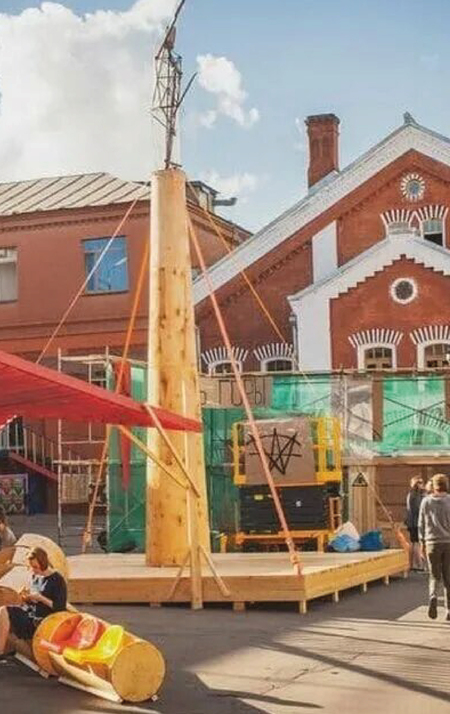

Одним из центральных пространств выставки становится зона «Лес» — визуально и концептуально выстроенная как порог между реальностью и сказкой.

Здесь мы видим первое столкновение двух кураторов — Кати Бочавар и Софьи Багдасаровой. Если в уже проанализированной нами выставке Царицыно куратор избирает для начала выставочного пути углубление в выбранную концепцию, то на Винзаводе первым выступает визуализация и иммерсивность.

С первых объектов мы ошеломлены масштабом и громоздкостью (именной ей) выставки.

Самая запоминающийся объект — «Колобок» Анны Комаровой — уставший и бывалый кусок теста.

Здесь свет становится мягче и глуше, тени — плотнее, а направление света, кажется, ускользает — зритель не видит явного источника, будто попадает под сень густой кроны. По сравнению с другими зонами, цветовая температура здесь ближе к тёплой, около 3000 K, благодаря чему пространство наполняется эффектом полумрака.

Зона «Болото»

После темного, почти мистического «Леса» мы, чуть погодя, оказываемся в зоне «Болото» — одном из самых атмосферных и театрализованных пространств всей выставки.

Главная инсталляция зала — «Автопортрет» Ивана Горшкова. Адский и уродливый исполин, сложенный из всевозможных предметов (сильно напоминает африканскую этническую историю)

По своей функции «Болото» — антипод «Пира» у Бочавар. Там — энергия, общение, круговорот, то здесь — остановка, утрата формы.

Кураторы выстраивают «Болото» как зону перехода и остановки. Освещение построено на холодной температуре около 3800 K, что придаёт предметам неестественный оттенок

Зона «Волшебный сад»

После мрака «Болота» зритель выходит в зону «Волшебного сада» — пространство, где сказка достигает кульминации своего преображения. Это место озарения и чудесного равновесия.

В «Саду» зрителя встречает сияние и симметрия: освещение здесь возвращается к дневной температуре — около 4500 K.

Здесь появляются мотивы райского сада, яблоневых деревьев, цветов. Некоторые инсталляции звучат почти иронично — слишком гламурно — чрезмерно красивы.

Именно здесь строка «в сказке ложь, да в ней намёк» звучит особенно ясно: «сад» оказывается ложью, но в этом вымысле — тихое напоминание о нашем вечном стремлении к чуду.

Выглядит поэтично, невероятно и логично!

Но это вырванные из контекста 3 зала из, практически, 15. В этом и кроется главная проблема.

Классы

Вся концепция разрушается в миг, когда мы из зала «Лес» переходим в бесконечный лабиринт «Классов». Они — попытка преобразовать унылые школьные уроки во что-то невероятно интересное, конечно, под эгидой русского фольклора.

О какой интерпретации и изучении тропа «пути» мы говорим, если в большинстве своем, эта выставка — собрание разрозненных, неоткуда идущих и никуда не приходящих тропок?

В процессе изучения, невозможно не потеряться в этой нелогичной и громоздкой солянке арт-объектов, более или менее относящихся не то, что к теме пути, а вообще к фольклору.

«Избушка на крою леса» crocodilePower, Зив Рон BabaYaga SteamPunk, «Фенрир» crocodilePower, Реквизит и костюмы из кинофильмов — складывается большое впечатление, что выставочные экземпляры выбирались по принципу чем больше — тем лучше.

Однотипный свет, однотипные белые квадраты пространств, однотипная композиция в пространстве — все это венчает загубленную напрочь сказочность

Путь к пониманию

Как вы уже могли понять — никакого понимания нет. Ориентироваться в плоскости выставки — невозможно.

Этикетаж оставляет желать лучшего, как с дизайнерской точки зрения, так и с точки зрения наполнения — когда-то есть Qr, когда-то его нет (в основном нет на тех работах, которые не выставлены в содружестве с кем-то или их невозможно купить)

В противовес этому — дизайн выставки прост и приятен. Сайт, созданный к промокомпании, вообще можно охарактеризовать лишь одним словом — чудесный.

Дополнительный путь

Выставка размещена в исторических подземельях ЦСИ «Винзавод», и её архитектура (своды, подвалы) усиливает чувство «погружения» в сказку, это однозначно.

Инклюзивность выставки можно описать так — единственный путь, ведущий в залы Большого Винохранилища — винтовая лестница. Никаких лифтов и пандусов (это обусловлено историческим зданием)

Раздаточный материал красочен и подробен в описании классов.

Первый раз выставка открылась 20 декабря 2024 года и продлилась до 31 августа 2025 года.

Второе открытие произошло 15 октября 2025 года.

Путь медиа

Полноценные материалы о проекте появились в таких изданиях, как «Большой город», где кураторская концепция была рассмотрена в контексте возрождения интереса к народным сказкам.

В издании Artuzel вышла аналитическая рецензия под заголовком «Too much. Жили-были: Школа русской сказки», где критик отмечает чрезмерность визуальных решений и одновременно — их привлекательность для широкой публики, называя проект примером «тотального сказочного иммерсивного опыта».

Выставка также попала в поле внимания телевизионных и онлайн-платформ: Москва 24 подготовила сюжет о ней в новостном выпуске, а Afisha.ru включила проект в раздел «Афиша музеев», обозначив его как одно из главных событий зимне-весеннего сезона.

Итог — Выставка-трикстер, эксплуатирующая тематику русского фольклора и мотива пути в своих собственных, коммерческих целях.

Как я обозначил ранее: две выставки — «Жили-были: Школа русской сказки» (Софья Багдасарова, ЦСИ «Винзавод») и «Я иду искать!» (Катя Бочавар, музей-заповедник «Царицыно») — представляют собой два диаметрально противоположных подхода к работе с темой фольклора и тропом пути.

Проект Багдасаровой использует сказочный материал как визуальный язык и маркетинговую стратегию. Здесь фольклор превращается в эстетическую оболочку, в узнаваемый код, который зрителю предлагается скорее потребить, чем осмыслить. Путь героя в этом пространстве — не поиск истины или переживание, а маршрут развлечения, последовательность эффектных визуальных зон, объединённых под нарративом путешествия, но лишённых подлинного внутреннего напряжения. Эта выставка работает как трикстер: она притворяется исследованием, но на деле выступает культурным продуктом, конструирующим фольклор под требования визуального потребления.

В противоположность этому, проект Кати Бочавар «Я иду искать!» обращается к мотиву пути как к экзистенциальной категории. Здесь фольклор не является целью, а становится средством высказывания — образом, через который исследуется человеческое движение к себе, к смыслу, к свету. Бочавар использует архетипические структуры народной сказки (застолье, испытание, поиск, встреча) для построения внутреннего маршрута, где зритель вовлекается в процесс инициации, а не просто наблюдает за его внешними знаками.

В результате возникает показательная дихотомия современного кураторства: с одной стороны — выставка как рынок образов, где сказка превращается в бренд, с другой — выставка как жизнеописание, где сказка становится способом понимания человеческой природы.

Именно на этом контрасте проявляется сегодняшняя амбивалентность фольклора в искусстве: он может быть и средством искреннего осмысления, и механизмом культурной эксплуатации — вопрос лишь в том, чего хочет сам куратор.

Таким образом, две выставки выстраивают разные типы кураторского высказывания: на Винзаводе — фольклор служит инструментом коммерциализации и визуального соблазна, в Царицыно — инструментом познания и метафорой внутреннего опыта. Если первая апеллирует к зрителю через эстетику внешнего, то вторая — через эмоциональную сопричастность и внутреннюю рефлексию.