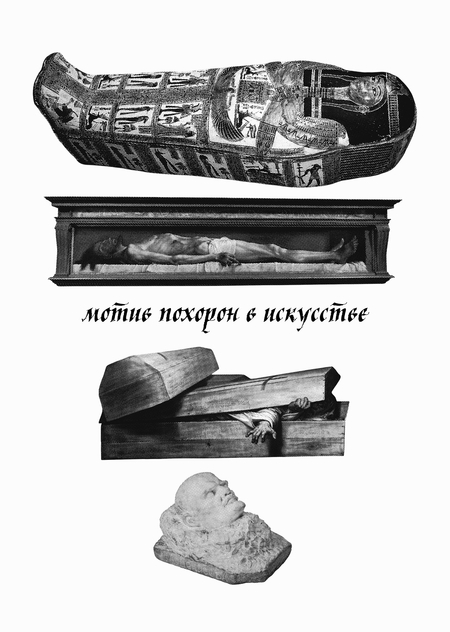

The Funeral in Art: From Sarcophagus to Performance

концепция

Смерть, неизбежное завершение земного пути, всегда являлась центральной темой человеческой рефлексии. Она порождает страх, скорбь, но также и надежду, а ее ритуализация — похоронный обряд — служит не только прощанием с ушедшим, но и выражением культурных, социальных и религиозных представлений о жизни и загробном мире. Искусство, как чуткий барометр человеческого опыта, всегда находило способы запечатлеть этот сакральный момент, превращая его в визуальный мотив, проходящий через века и трансформирующийся в различных формах.

В конечном итоге, это визуальное исследование– попытка понять, что же стоит за этим вечным мотивом. Как он отражает не только трагедию смерти, но и триумф жизни, как искусство, через века, помогает нам не только скорбеть, но и находить утешение и вдохновение, даже в самые темные моменты? Каким образом художники используют язык искусства, чтобы говорить о том, что находится за пределами земного существования? Как менялся набор символов, композиционных приемов и художественных средств, применяемых для изображения похорон?

рубрикатор

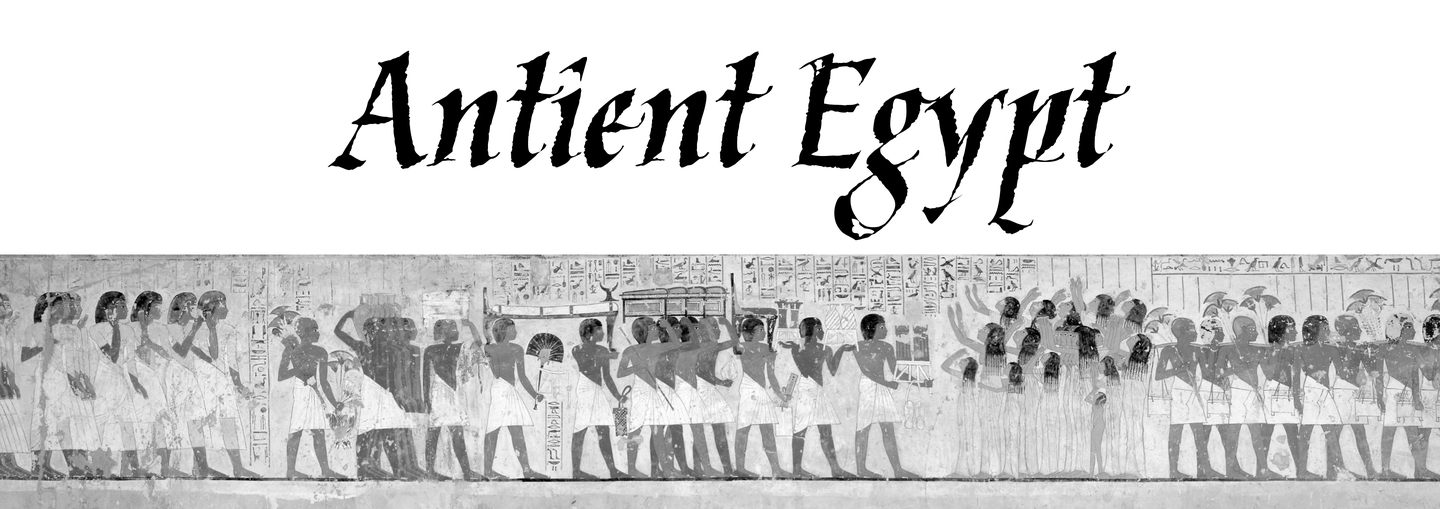

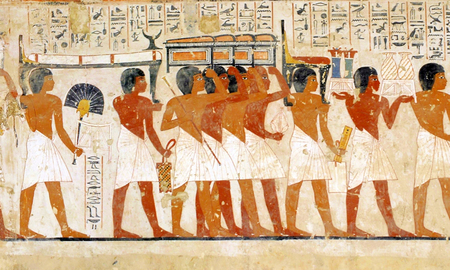

Для древних египтян смерть была не концом, а началом — вратами в вечную жизнь, полным опасностей и испытаний путешествием к бессмертию.

Их сложная система верований, ритуалов и погребальных обрядов была пронизана стремлением сохранить тело и душу усопшего, обеспечить ему благополучное существование в загробном мире.

Искусство Древнего Египта — от величественных пирамид до детально проработанных фресок и саркофагов — служило не только украшением гробниц, но и путеводителем, картой загробного мира, отражением представлений о богах, душе и вечной жизни.

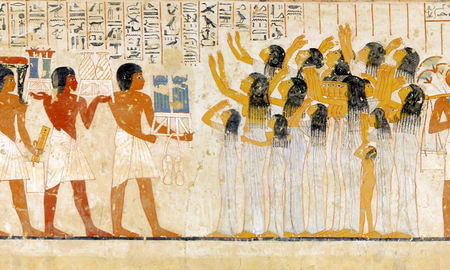

Эта фреска, выполненная минеральными красками на штукатурке, украшает южную стену погребальной камеры великого визиря Рамосе. На ней изображена сцена похоронной процессии — ключевой элемент древнеегипетского ритуала перехода в загробную жизнь. В Древнем Египте земное существование воспринималось как подготовка к вечному бытию после смерти. Поэтому особое значение придавалось организации достойных похорон, которые обеспечивали благосклонность богов и сохранение-ка (души) умершего. В центре внимания — фигуры плакальщиц, профессиональных рыдающих женщин, нанятых для выражения скорби. Их позы, с поднятыми руками, искажённые от страдания лица и ритуальные причитания не только отражали боль утраты, но и служили важной сакральной функцией: усиливали ритуальную значимость церемонии, обеспечивая умершему покровительство в загробном мире. Чем выше был социальный статус покойного, тем больше было плакальщиц и продолжительнее траур.

Несмотря на принадлежность к одной эпохе, сравнение этой скульптуры с фреской из гробницы Рамосе выявляет как общие черты, так и различия в представлении скорби.

В отличие от фрески, где траур изображён как массовый ритуал с участием множества профессиональных плакальщиц, скульптура сосредоточена на индивидуальном переживании. Камерный масштаб, сдержанная поза, поднятая рука и закрытые глаза передают личную, внутреннюю боль. Этот эмоциональный акцент свидетельствует о более интимном подходе к теме траура.

Предполагаемая идентификация фигуры с богиней Исидой — оплакивающей убитого Осириса — придаёт изображению не только личностный, но и сакральный характер. Таким образом, скорбь здесь трактуется не просто как человеческое чувство, но как часть божественного космического порядка.

Фреска, созданная в период расцвета XVIII династии, демонстрирует изысканность и утончённость, характерные для этого времени. Линейность композиции, гармоничные пропорции и внимание к деталям одежды и причёсок плакальщиц отражают высокий уровень мастерства художников и стремление к идеализированному изображению ритуальной сцены. Профессиональная скорбь здесь представлена как неотъемлемая часть хорошо организованного погребального обряда, что подчёркивает статус и богатство усопшего. Фреска представляет собой канонизированный образ коллективного ритуала, а скульптура — более личное и эмоциональное выражение скорби.

Христианство привнесло в понимание смерти новые смыслы и образы, рассматривая её не как трагическое завершение, а как переход к вечной жизни в Царствии Небесном.

Жертва Христа стала символом искупления и надежды на воскресение, а изображение смерти, погребения и успения святых — мощным инструментом выражения веры, скорби и утешения.

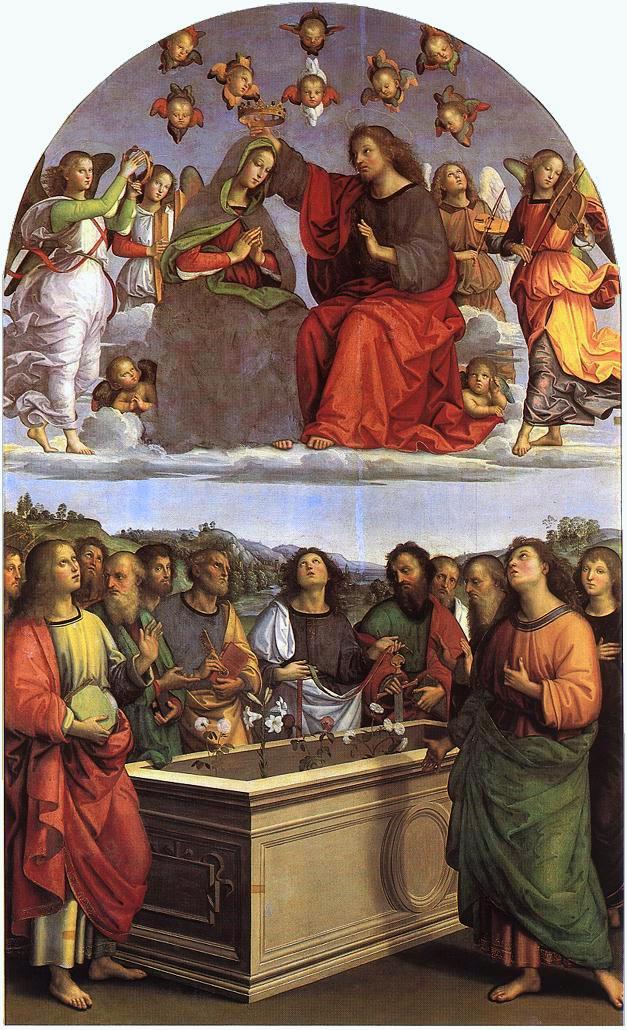

В этой главе рассматривается то, как христианские догматы и ценности формировали изображение смерти в искусстве на протяжении веков — от византийских икон с их строгой иконографией до барочных полотен с их драматическим пафосом.

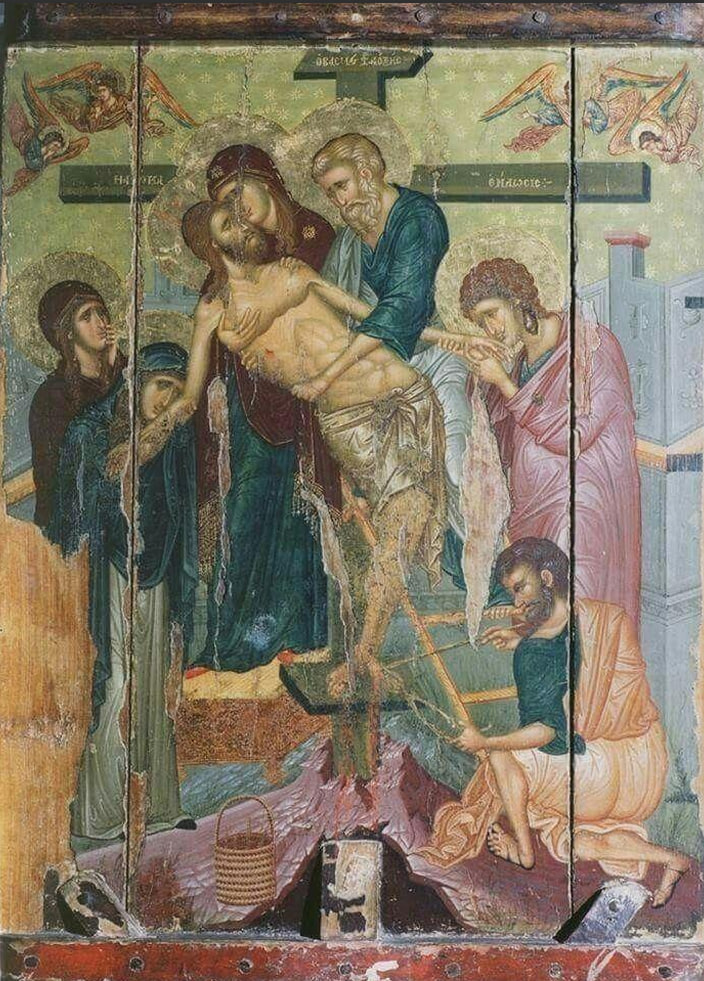

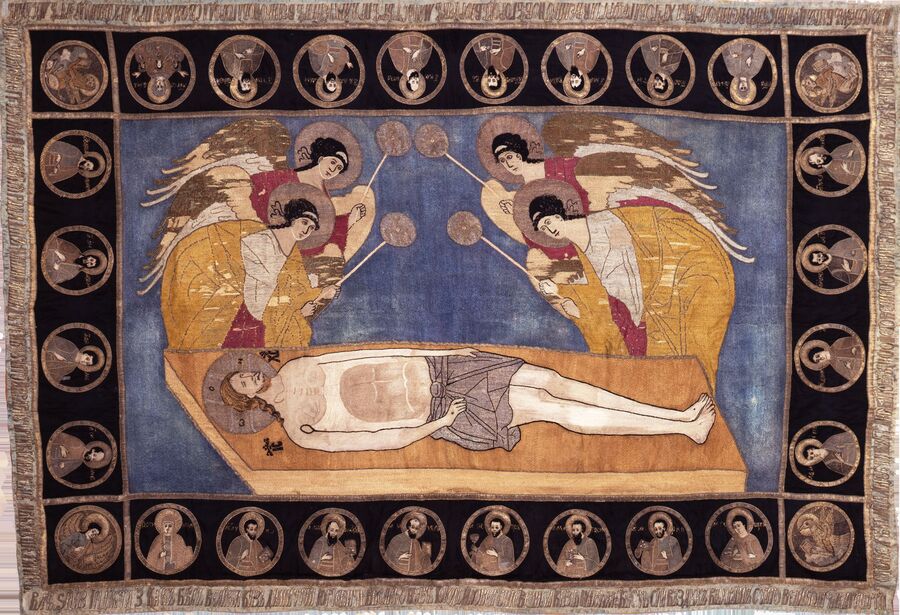

Символика цвета играет важную роль в этой фреске, отражая ромейско-византийские каноны живописи. Коричневый цвет хитона Иисуса Христа не случаен: он символизирует не только цвет земли, но и бесплодную, мёртвую землю — прах, из которого человек сотворён и в который обращается после смерти. Этот выбор подчёркивает смирение и жертвенность Христа, представленного в образе осуждённого преступника. Система цветовой символики, сложившаяся в Византии к XI веку, получила широкое распространение в Европе, став общехристианской.

Фреска часовни собора Орвието Лука Синьорелли, конец XV–начало XVI в.

Шемякина плащаница. «Положение во гроб» 1444 г.

«Epitaphios» Poulopos Theodosia 1599 г.

«Пьета» Сандро Боттичелли 1490 г.

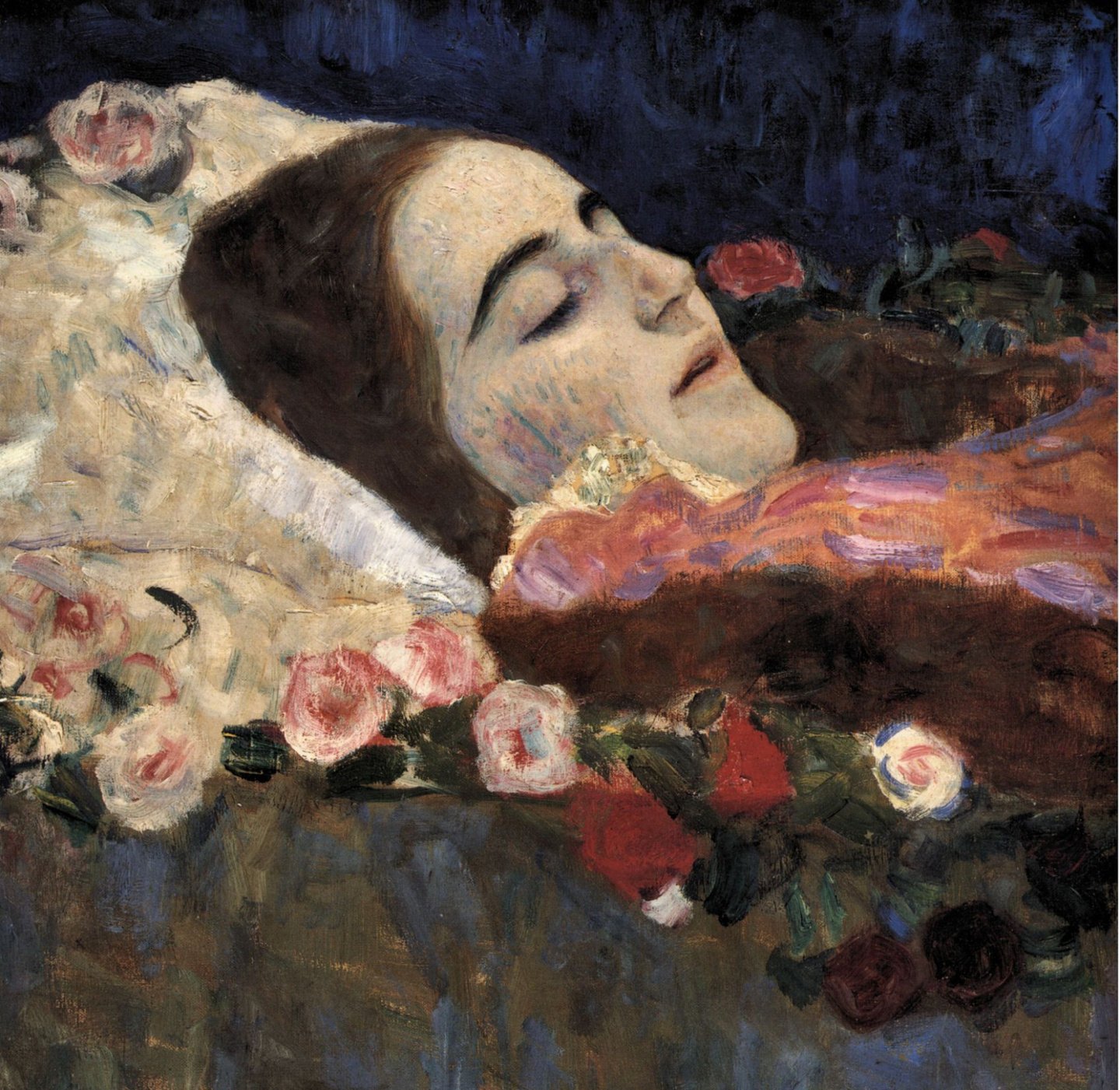

Хотя «Пьета» не изображает непосредственно сам процесс погребения, она является неотъемлемой частью нарратива о Страстях Христовых и служит визуальным мостом к последующей сцене — Положению во гроб. Данный сюжет является визуальным предвестием погребения, напоминанием о неизбежности смерти и о той жертве, которую Христос принес ради спасения человечества. Ее можно рассматривать как «паузу» перед погребальным обрядом, время для прощания и осознания трагедии.

В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения Спасителя. Сведения о Ее последних днях сохранило церковное предание. При этом древние сказания об Успении различаются как по своему объему, так и в описании подробностей. Достоверные источники, которые сообщают нам об истории праздника Успения, появились лишь с конца VI века. Принято считать, что праздник был установлен при византийском императоре Маврикии.

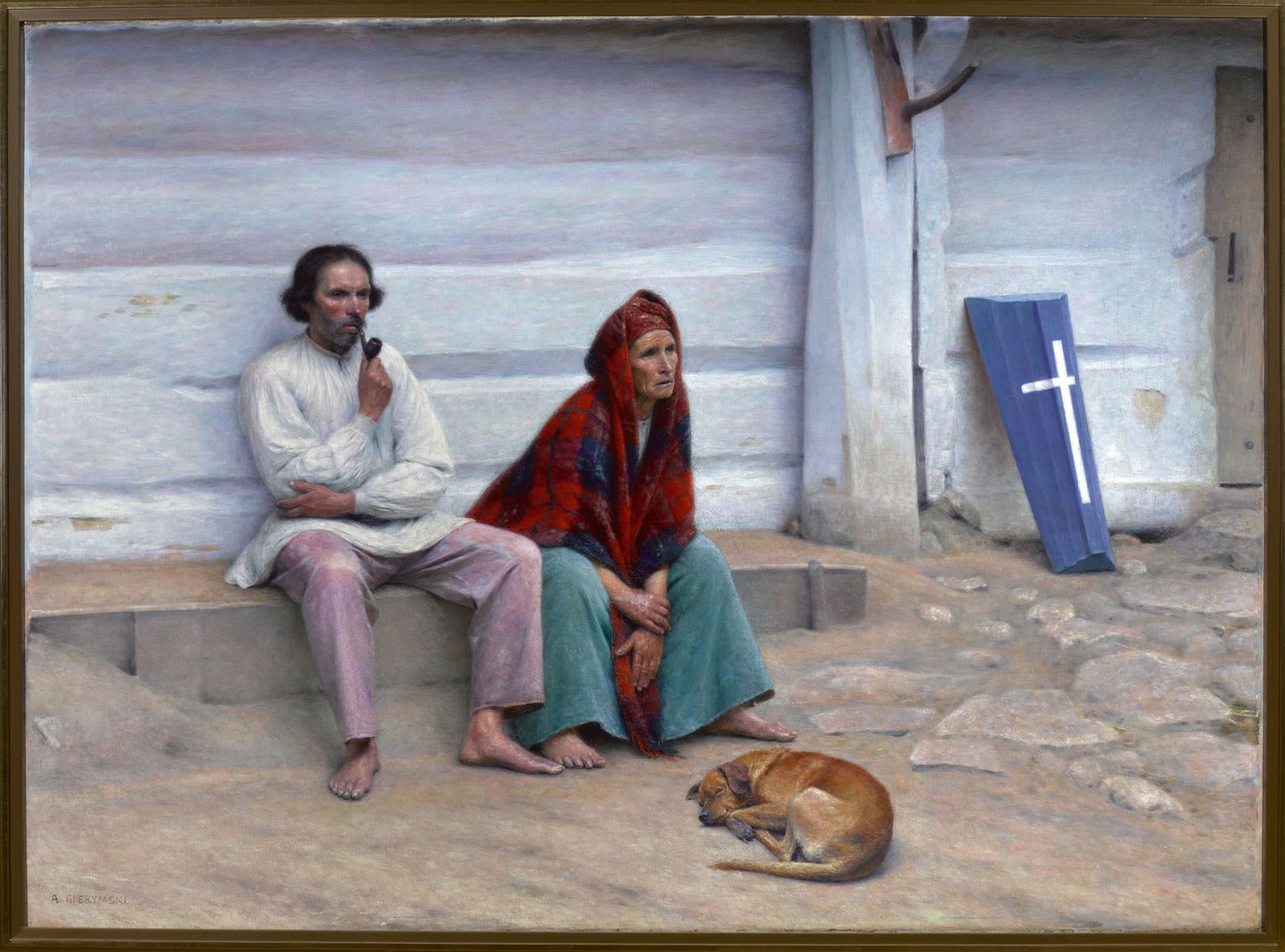

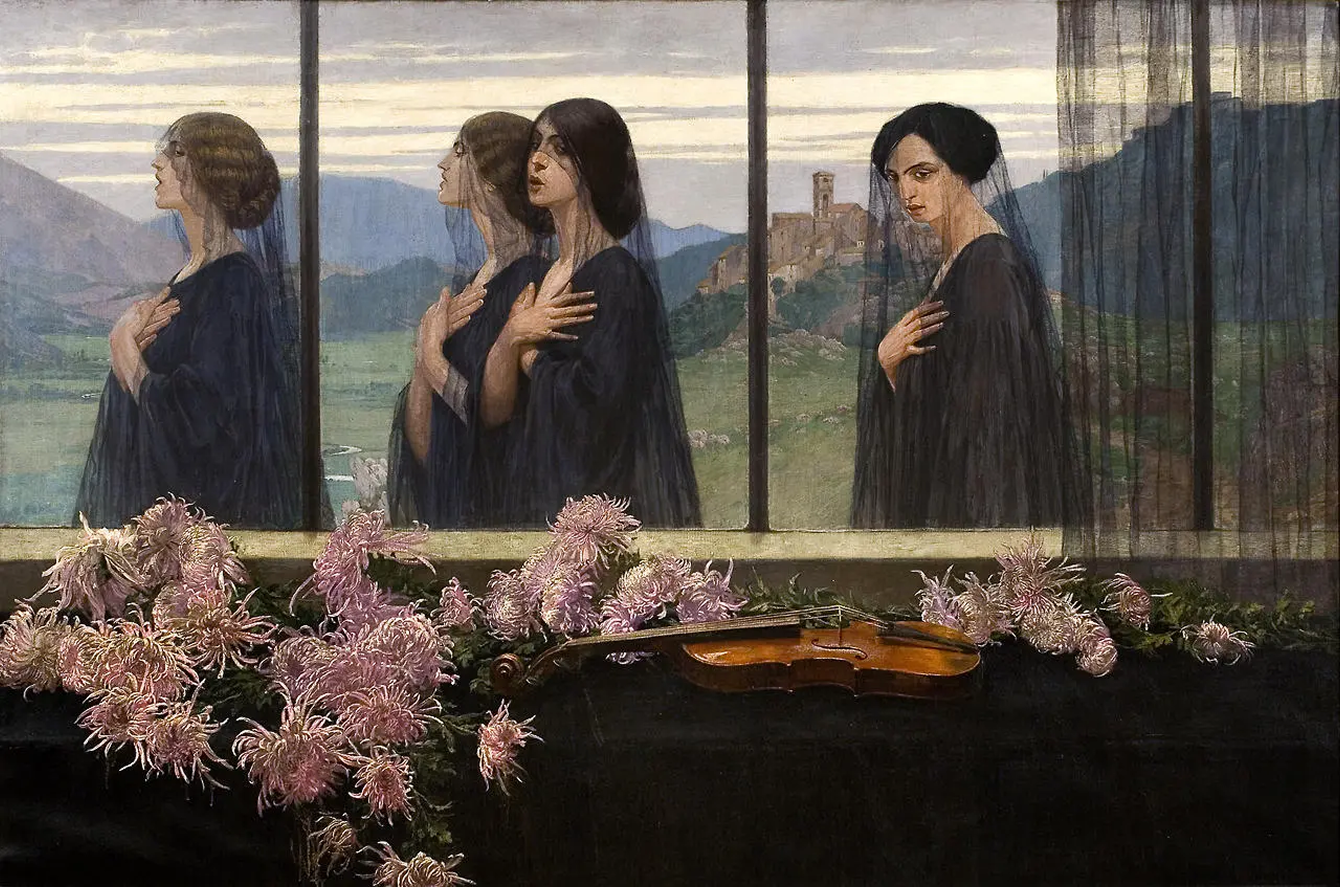

С ослаблением религиозного влияния в эпоху Просвещения и последующие периоды фокус в изображении смерти смещается с религиозных догматов на человеческие чувства, социальные проблемы и индивидуальную трагедию.

Смерть перестает быть исключительно религиозным ритуалом и становится поводом для размышлений о бренности бытия, социальном неравенстве и политической борьбе.

Искусство начинает отражать личную скорбь, критику общества и поиски смысла жизни в мире, где вера в загробную жизнь ослабевает.

«Похороны знатного руса в Булгаре» Г. И. Семирадский 1883 г.

В сути своей эта картина является романтизированным и экзотизированным изображением похоронного обряда русов, основанного на описании Ибн Фадлана.

Художник, опираясь на исторические источники, создает яркое и детализированное академическое полотно, в котором смешиваются элементы славянской культуры и восточного колорита.

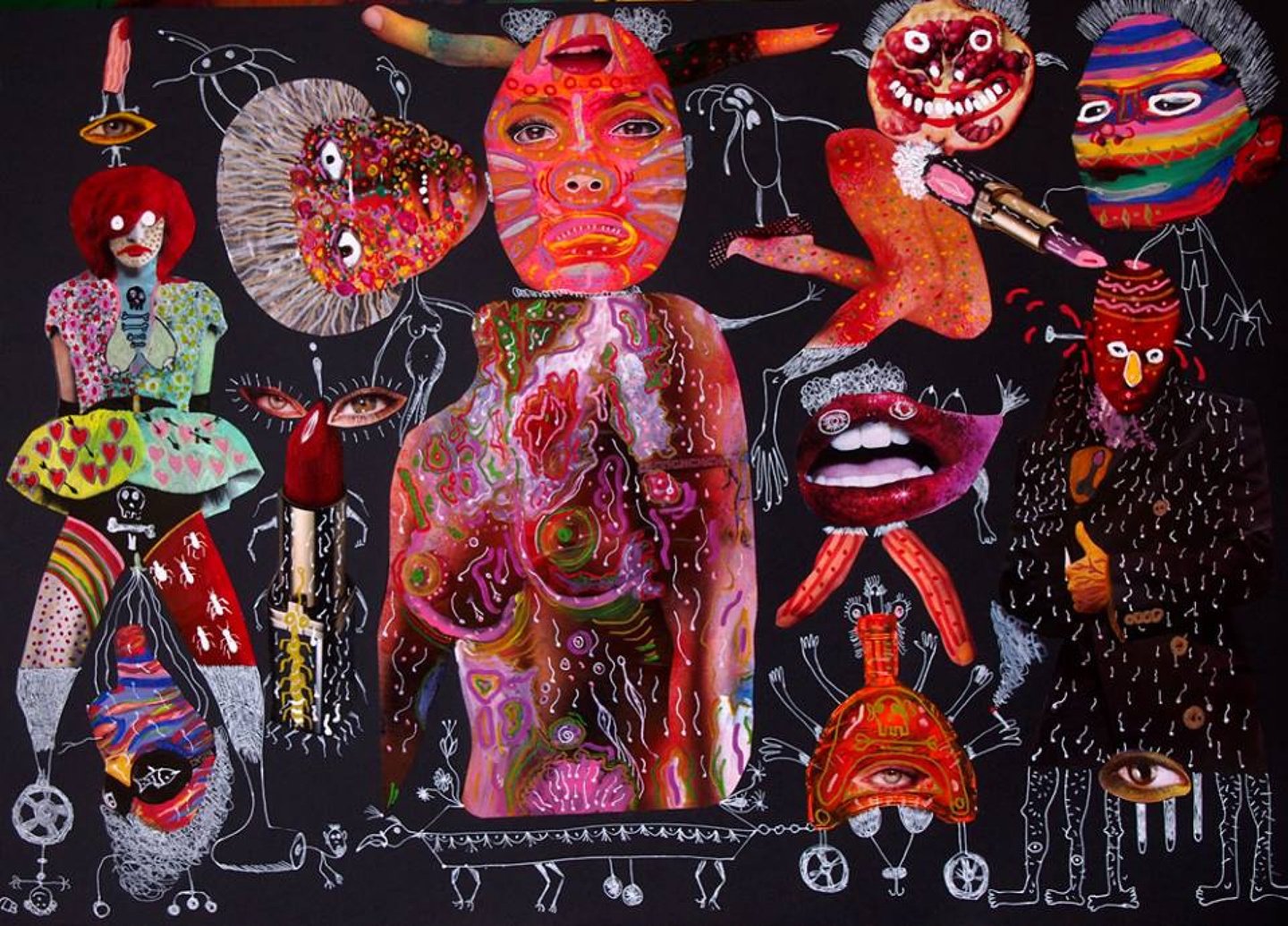

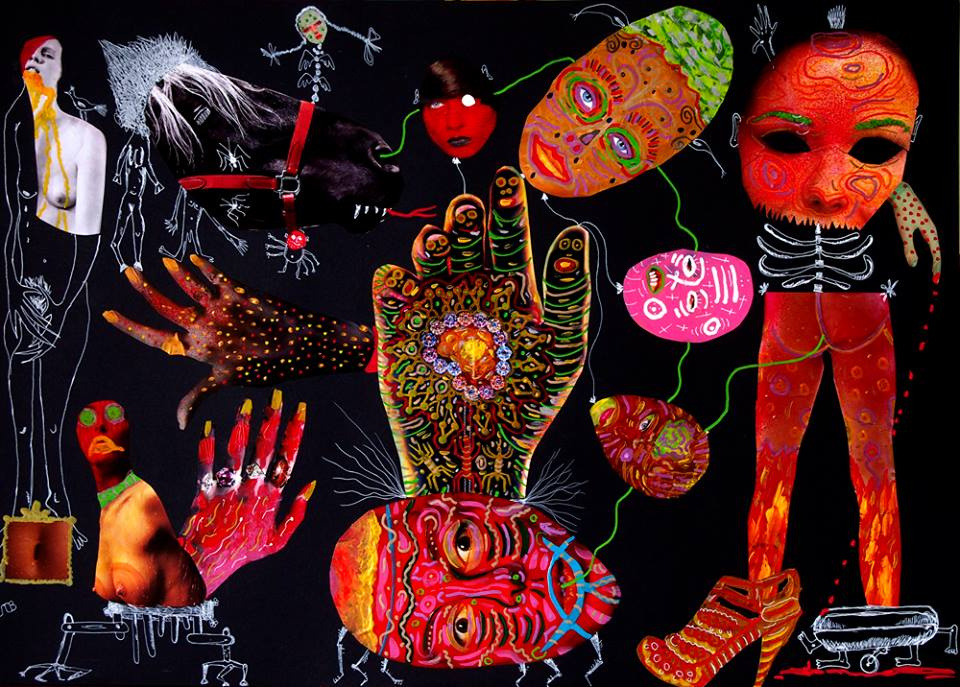

В XX и XXI веках, с развитием новых технологий и художественных направлений, тема смерти в искусстве претерпевает радикальные трансформации.

Художники экспериментируют с формой, материалами и медиа, чтобы по-новому взглянуть на смерть, разрушить привычные стереотипы и задать провокационные вопросы о её значении в современном мире.

От абстрактных полотен, выражающих чувство потери, до перформансов, исследующих границы тела и сознания, современное искусство предлагает широкий спектр интерпретаций смерти, отражая сложность и противоречивость нашего отношения к ней.

«Похороны» Анна Анкер 1891 г.

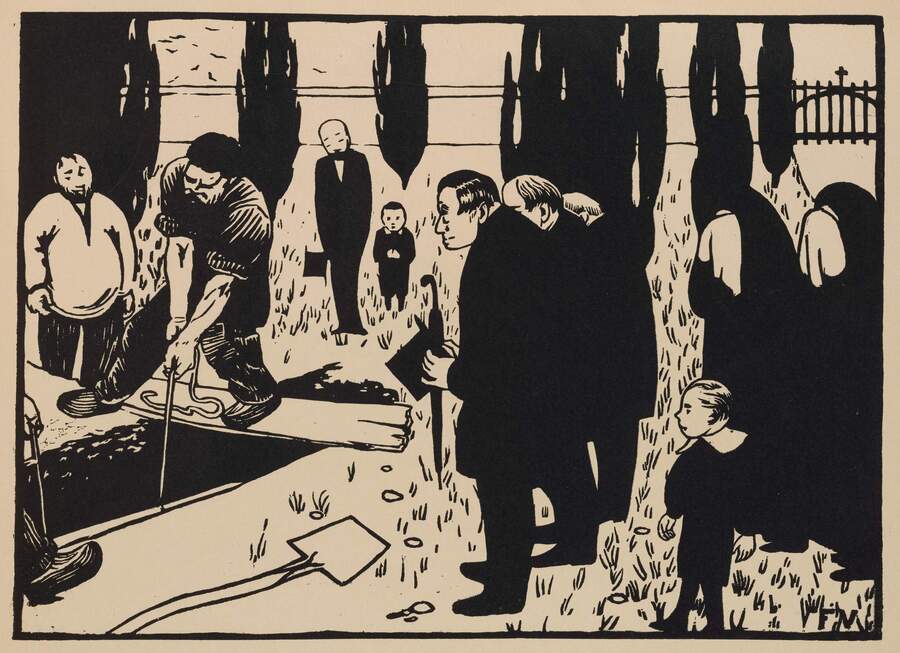

«Funeral» Felix Vallotton 1891 г.

«Похороны. Трибьют Оскару Паницце» Георг Гросс 1917–1918 гг.

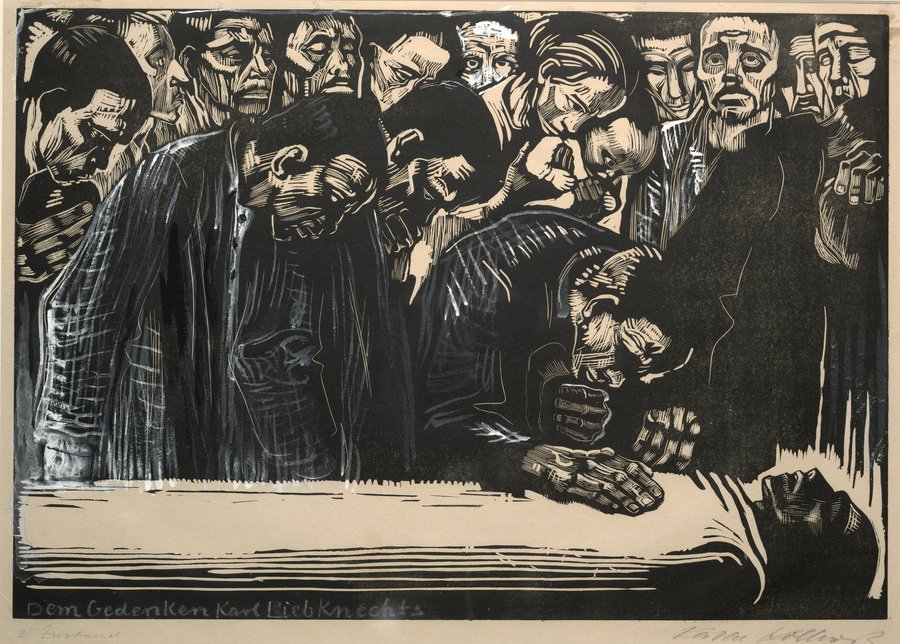

«Похороны Карла Либкнехта» Кете Кольвиц 1920 г.

«Похороны» А. К. Богомазов 1920 г.

«Похоронная процессия» Фриц Ашер 1920 г.

«В. И. Ленин в гробу» К. С. Петров-Водкин 1924 г.

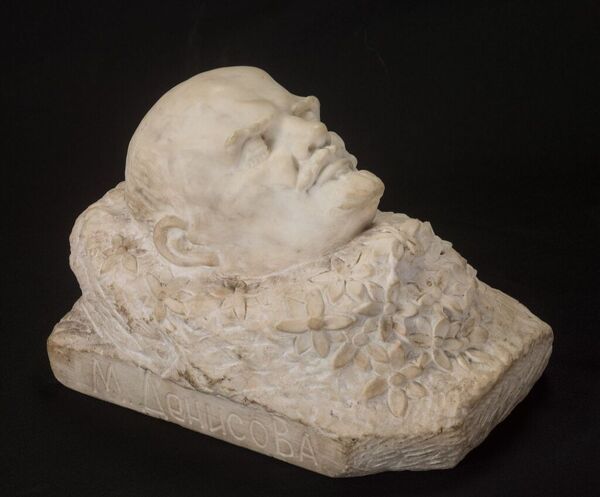

«В. И. Ленин в гробу» М. А. Денисова-Щаденко 1924 г.

«Похороны» В.Катарсин 1974 г.

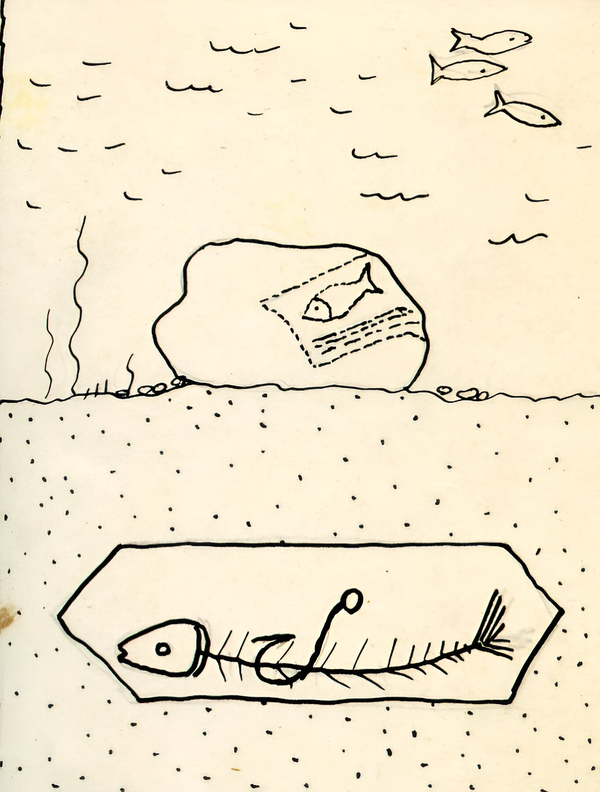

«Похороны Барака» О. Я. Рабин 1965 г.

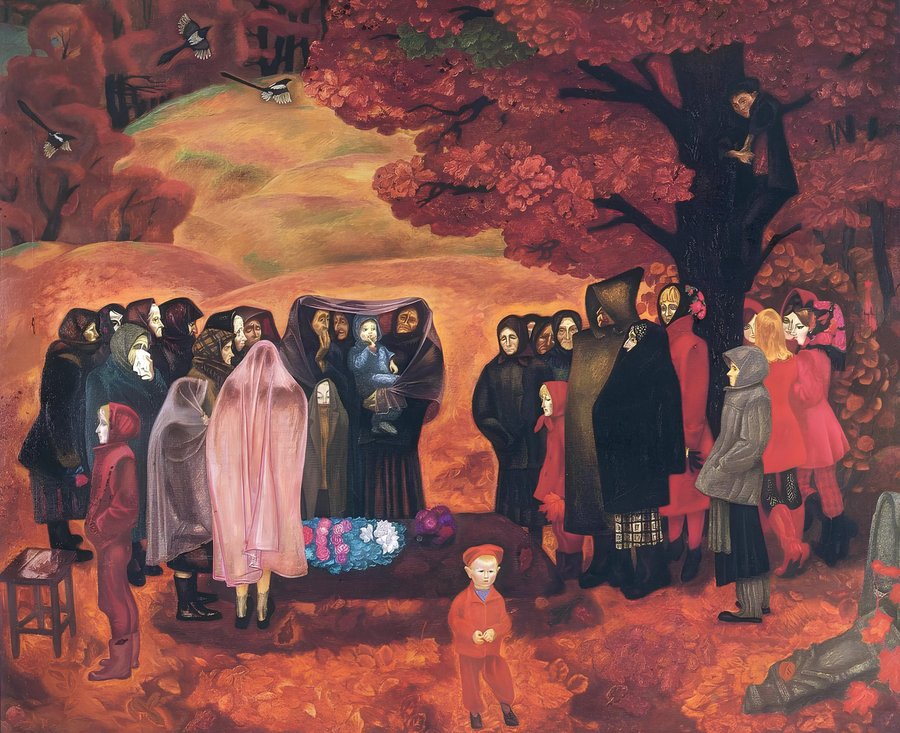

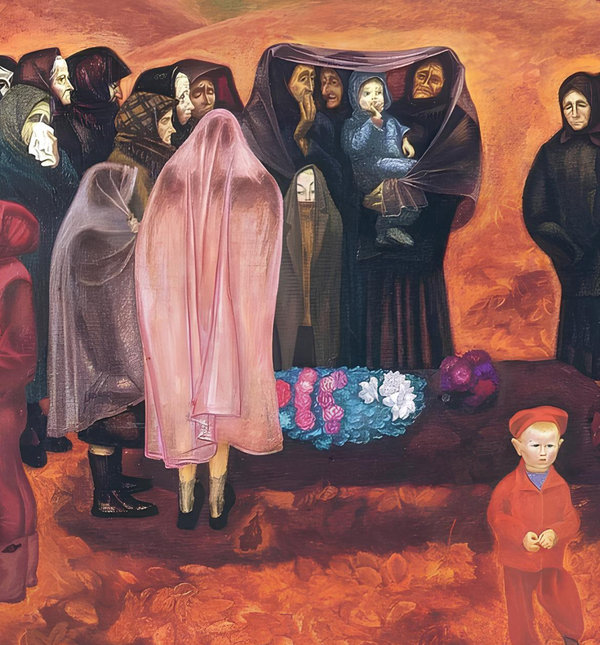

«Похороны в старой деревне» Е. И. Варфоламеева 1990 г.

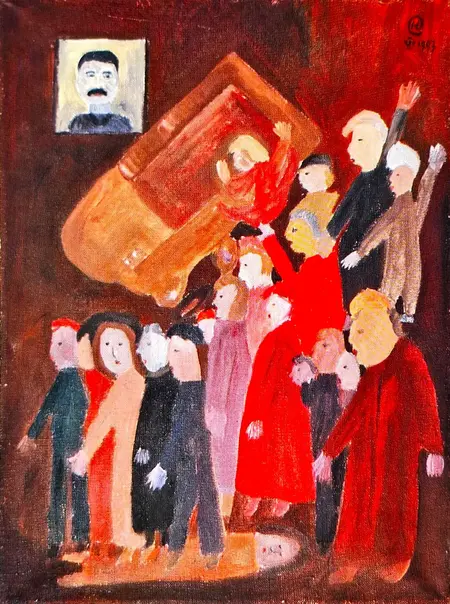

«Похороны Сталина» С. Н. Никольская 1997 г. Художница использует традиционный сюжет похоронной процессии, чтобы раскритиковать идеологическую пафосность и пропагандистскую обработку, сопровождавшую это событие в советской истории. Такие атрибуты траура, как гроб и скорбящие, представлены в гротескно-карикатурной манере. Стилизованные фигуры, шаржированный портрет вождя в углу и доминирующий красный цвет создают ощущение иронии и абсурда. В отличие от монументальных изображений похорон Сталина в официальном искусстве, эта картина лишена какого-либо пафоса и помпезности.

Визуальный ряд клипа на песню группы СБПЧ «Прах» — это буквально расщепление ДНК современной русской похоронной традиции. Музыкальное видео демонстрирует отдельные похоронные элементы как нечто нарочито бытовое, привычное: заготовки гробов, венки и надгробные скульптуры. Также нам показывают маргинальные, суровые, и реальные будни гробовщиков. Этот выбор показать подготовку к похоронам изнутри, а не со стороны скорбящих, акцентирует внимание на будничном аспекте смерти, усиливая контраст с лирическим содержанием песни и создавая нужное впечатление у зрителя.

заключение

Антропологический анализ изобразительного искусства демонстрирует устойчивый интерес к теме смерти и погребения, вне зависимости от специфики культурологических параметров. Ритуализация похоронного обряда — независимо от верований в загробное существование — находит своё выражение в разнообразных, но порой поразительно сходных художественных формах, что свидетельствует о транскультурной природе этого архетипа. В контексте искусствоведческого исследования этот факт позволяет говорить о погребении как об универсальной художественной теме, обладающей собственной иконографией и семиотикой, интерпретация которых варьируется в зависимости от исторического периода и социокультурной среды. Изучение этих вариаций — от ритуальных изображений в наскальной живописи до современных инсталляций — раскрывает динамику представлений о смерти, демонстрируя, как художники на протяжении истории адаптировали и преобразовывали погребальные мотивы, отражая меняющееся мировоззрение и систему ценностей общества. Сопоставление этих разнородных, казалось бы, образов позволяет выявить общие формальные и символические элементы, свидетельствующие о непреходящей значимости ритуала погребения в формировании человеческой идентичности и осмыслении экзистенциальных вопросов. Таким образом, исследование погребальных мотивов в искусстве представляет собой ценный инструмент для понимания не только эволюции художественных форм, но и глубинных оснований человеческой культуры.

Death in Art Life’s only guarantee https://www.arthistoryproject.com/subjects/death/

Византия. Византийская каноническая живопись -руководство к применению на практике. https://sengeoculture.livejournal.com/13010.html

Egyptian Funerary Art https://digitalmapsoftheancientworld.com/ancient-art/egyptian-art/egyptian-funerary-art/

Сюжет «похороны вождя» в советской живописи 1920-1950-х годов: поиски иконографического канона https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26741

https://arthive.com/giotto/works/18570~Lamentation_of_Christ_Scenes_from_the_life_of_Christ?_lang=EN

личный архив художника