Эволюция VFX через призму «Терминатора»

Фильм «Терминатор 2: Судный день» (1991) стал поворотным моментом в истории визуальных эффектов. Компьютерная графика (CGI) не заменила традиционные методы, а органично соединилась с ними — миниатюрами, аниматроникой, пиротехникой и композитингом. Главная цель — показать, какие технологии скрывались за CGI-образами T-2, как они взаимодействовали между собой и почему именно гибридный подход обеспечил фильму убедительность, недостижимую во многих последующих полностью цифровых частях франшизы. Если во втором фильме CGI дополняла практические эффекты, то в T3: Восстание машин визуальная часть почти полностью создавалась цифровыми средствами. Это расширило масштаб, но уменьшило ощущение «физичности» — материального присутствия, характерного для T2. Таким образом, T2 стал границей между традиционной школой спецэффектов и цифровой эпохой.

Хронология

1984 — The Terminator: Stan Winston — аниматроника, грим, оптика. 1991 — T2: Judgment Day: ILM (CG T-1000) + Stan Winston (практика) — моментальный CGI-прорыв. 2003 — T3: массовое внедрение 3D-сканов практических реквизитов; ускорение asset-pipeline. 2009 — Salvation: Houdini-симуляции, цифровые среды, массовые CG-роботы (Asylum, RSP). 2015 — Genisys: MPC/DNEG — digital double (молодой Арнольд), procedural T-1000 (SIGGRAPH-подход). 2019 — Dark Fate: мультивендорные пайплайны (ILM, Scanline, Digital Domain), виртуальная продукция, сложный multi-layer REV-9.

Специалисты по визуальным эффектам

Terminator 2: Judgment Day (1991) Dennis Muren — Visual Effects Supervisor (ILM) Robert Skotak — Visual Effects Supervisor (4-Ward Productions) Dennis Skotak — Optical Effects Supervisor Stan Winston — Practical Effects Supervisor (Stan Winston Studio) Gene Warren Jr — Miniature Supervisor (Fantasy II Film Effects) Michael Joyce — Model and Miniature Supervisor Joe Viskocil — Pyrotechnics Supervisor Steve Williams — CGI Animator (ILM) Mark Dippé — CGI Artist (ILM) Richard Landon — Animatronics Operator

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Pablo Helman — Visual Effects Supervisor (ILM) John Nelson — Visual Effects Supervisor Stan Winston — Animatronics Supervisor Patricia Rose Duignan — Digital Producer (ILM) Dan Taylor — CG Animation Director John Rosengrant — Practical Effects Coordinator Eric Barba — Digital Compositing Supervisor

Terminator Salvation (2009)

Charles Gibson — Visual Effects Supervisor Ben Snow — VFX Supervisor (ILM) John Rosengrant — Animatronic Effects Supervisor Andrew Morley — CG Supervisor (Rising Sun Pictures) Jeff Dawn — Makeup Effects Supervisor Paul Butterworth — VFX Supervisor (Asylum Visual Effects)

Terminator Genisys (2015)

Janek Sirrs — Overall VFX Supervisor (Double Negative / ILM) Neil Corbould — Special Effects Supervisor Eric Barba — Additional VFX Supervisor (Digital Domain) Stephen Trojansky — VFX Supervisor (Scanline VFX) Andrew Whitehurst — VFX Supervisor (Double Negative) Andrew Lockley — Compositing Supervisor John Rosengrant — Practical Effects and Animatronics Jeff Dawn — Makeup and Prosthetic Effects Designer Paul Butterworth — CG Supervisor (Iloura / Asylum)

Terminator: Dark Fate (2019)

Eric Barba — Overall VFX Supervisor (ILM) Neil Corbould — Special Effects Supervisor Jay Barton — VFX Supervisor (Digital Domain) Vincent Cirelli — VFX Supervisor (Lola VFX) Nigel Sumner — VFX Supervisor (Weta Digital) Mark Williams Ardington — CG Animator John Rosengrant — Practical Effects and Animatronics

Морфинг и «жидкий металл»

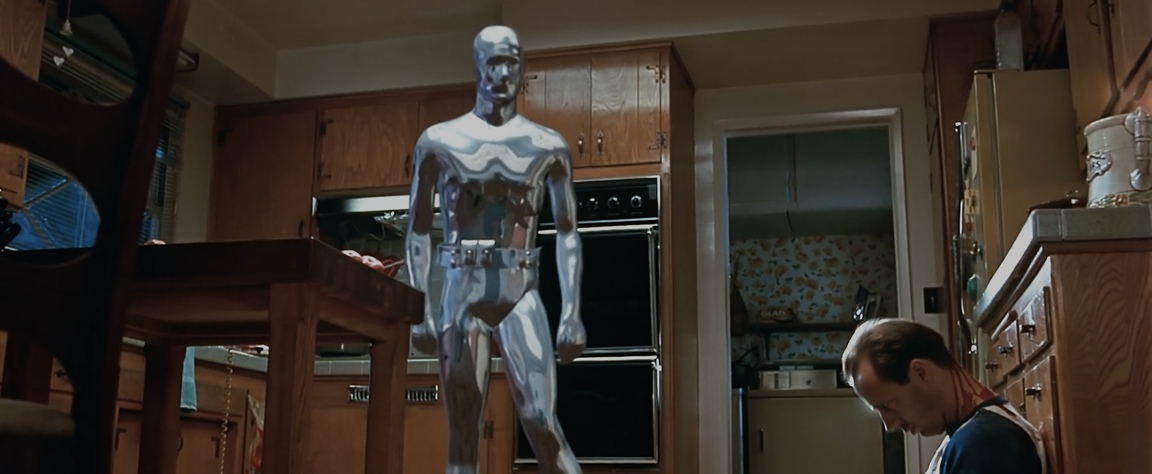

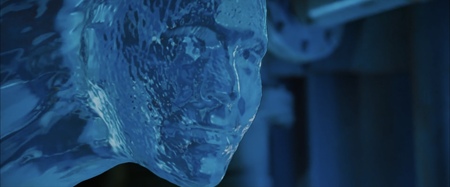

Начнём с самого показательного для исследования примера комбинированных эффектов в серии. Шейпшифтинг (смена формы) стал одним из узнаваемых визуальных приёмов именно благодаря образу жидкометаллического терминатора T-1000 в фильме «Терминатор 2: Судный день». Его создание стало не одиночным «трюком с компьютером», а результатом связки площадочных и цифровых технологий: команда Industrial Light & Magic (ILM) под руководством Денниса Мирена разработала набор CGI-инструментов специально под те кадры, которые нельзя было решить гримом, аниматроникой или оптикой. При том что в фильме всего около 47 кадров с компьютерной графикой, их реализация потребовала внедрения принципиально новых подходов к анимации, моделированию, шейдингу и композитингу, что определило дальнейшее развитие цифровых спецэффектов в киноиндустрии.

Режиссёр Джеймс Кэмерон задолго до T2 хотел ввести в кадр «металлического» персонажа, развивая опыт «Бездны»: «Мы взяли идею водного персонажа, но сделали его металлическим, чтобы не бороться с полупрозрачностью. Это должна была быть человеческая фигура, которая может действовать в сцене, а затем переходить в жидкое состояние и обратно. Мы разбросали такие моменты по всему фильму, чтобы зритель привык к эффекту и он не выглядел как одноразовый фокус»

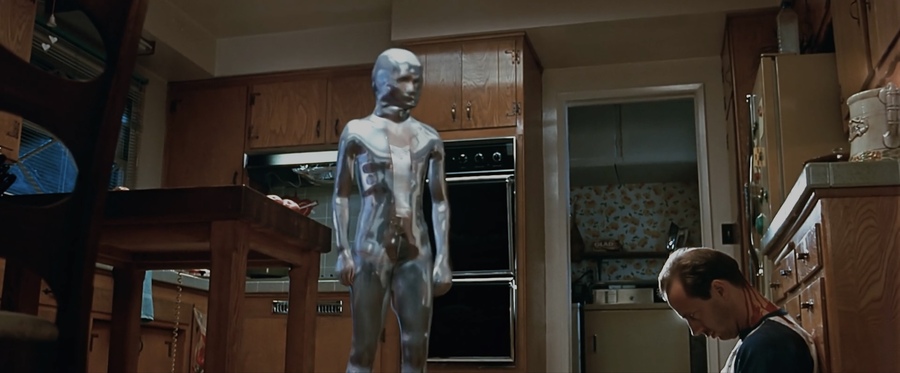

Для формирования гладкой текучей поверхности T-1000 в ILM использовали патчевые модели (NURBS/B-spline), которые давали непрерывную геометрию без видимых швов. Готовых инструментов для анимации постоянно меняющейся топологии тогда не было, поэтому внутри студии написали утилиту Body Sock, которая на каждом кадре «подтягивала» стыки анимируемых участков и собирала их в единую оболочку. Разработчик Эрик Эндертон описывал это как «цифровой эластичный носок, охватывающий модель».

Показательный эпизод — сцена в коридоре, где пол «поднимается» и из него формируется T-1000 с тем же рисунком плитки. Сначала был отснят чистый plate — пустой коридор без актёров и без терминатора. Плитку с контрастным орнаментом выбрали специально: такой узор проще трекать и проецировать. Затем в CGI анимировали «гриб» из жидкого металла, постепенно переходящий от низкого бугра к торсу, плечам и голове, и на эту форму спроецировали фактическую текстуру пола — по сути, environment/texture projection с реального плейта на 3D-геометрию. Использовался внутренний шейдер liquid metal и морфинговые инструменты, чтобы разворачивание формы было плавным. Как отмечал Деннис Мирен «Нам нужно было убедиться, что отражения и освещение на жидком металле идеально соответствуют площадке с живыми актерами: пол, свет, движение камеры — все должно было быть слажено, чтобы создавалось ощущение, будто все происходит на самом деле».

Реалистичность облика обеспечивал специальный poly-alloy shader, который в RenderMan написал Алекс Сейден. Поскольку полноценной трассировки лучей тогда не применяли, отражения имитировались заранее подготовленными environment-картами (пламя, стены, свет), «повешенными» на несколько плоскостей. По настоянию Денниса Мюрена в шейдер добавили диффузную составляющую — чтобы металл не выглядел чрезмерно зеркальным и «пластиковым» и лучше садился в реальный свет съёмки.

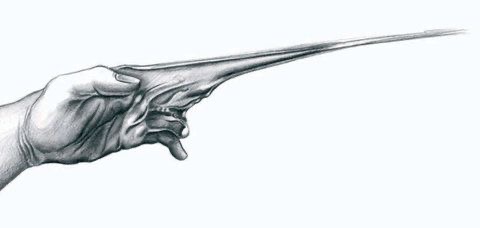

Для плавных превращений формы ILM сделали ещё один внутренний инструмент — Make Sticky. Он «приклеивал» текстуру к деформируемой поверхности, не давая ей скользить при сильных растяжениях. Это особенно важно в сцене с решёткой в психбольнице, где тело и лицо Роберта Патрика «проходят» между прутьями: нужно было спроецировать на CGI-сетку фактуру актёра и сохранить её при экстремальной деформации. Как объяснял Стив Уильямс, Make Sticky запоминал координаты текстуры на исходной форме и удерживал их при движении геометрии.Судя по результатам, полученным в T2, преимущества оцифровки изображений с использованием компьютерной графики оказались выше, чем ожидалось. «Сцена с лицом, проходящим сквозь решётку, похожа на раскадровку. Раньше приходилось что-то менять, потому что в какой-то момент тросы могли быть видны, или камера не могла двигаться с достаточно высокой скоростью. Такие механические проблемы часто мешали нам снять кадр в том виде, в котором он был изначально. Когда начинаешь устранять эти механические проблемы — а мы именно этим и занимаемся — то работаешь в двухмерном пространстве, и ограничений становится гораздо меньше» объяснял аниматор Стив Уильямс.

Судя по результатам, полученным в T2, преимущества оцифровки изображений с использованием компьютерной графики оказались выше, чем ожидалось. «Цифровой композитинг означает, что человек, созданный с помощью компьютерной графики, помещается в кадр без каких-либо артефактов — зернистость изображения совпадает от переднего до заднего плана», — говорит Мирен. «Цифровая обработка появилась только в прошлом году. Многие занимаются цифровыми технологиями, но мы пытаемся скопировать 35-миллиметровый кадр, получить высокое разрешение, чтобы при нарезке на изображение разница была не заметна».

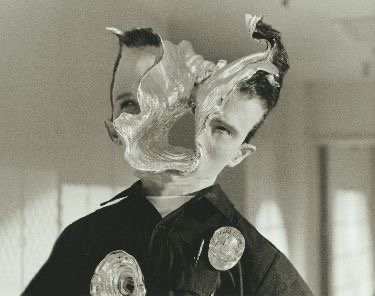

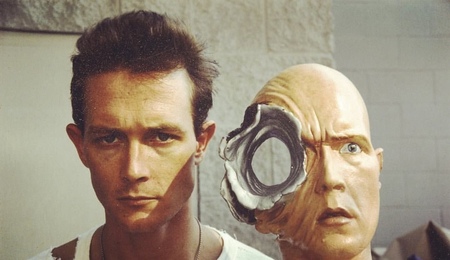

В эпизоде, где половинки головы T-1000 срастаются после выстрела дробовика, применялся скриптовый модуль Chan Math, который процедурно «затягивал» разорванную поверхность по заданным правилам. Сцена была комбинированной: на площадке Stan Winston Studio сняла практический реквизит — разламывающуюся голову («Splash Head»), а ILM в отдельном проходе дорисовала обратное срастание, используя проекцию лица и Chan Math. CG-аниматор Джон Нельсон вспоминал, что добиться точного совпадения практической и цифровой частей оказалось значительно сложнее, чем предполагалось: потребовалось десятки тестов, чтобы Кэмерон принял шот. Это как раз тот случай, когда физическая часть определяет допуски для CGI.

«Эндоскелеты, бывшие главным вызовом в первой части, оказались наименьшей из наших проблем в сиквеле», вспоминал ведущий мастер Stan Winston Studio Джон Розенгрант. «Самое сложное — все физические эффекты, связанные с персонажем Т-1000. Мы проделали массу трюков прямо в камере — расщепляли тела, делали лезвия из пальцев, разрывающиеся головы, имитировали ранения от пуль. Каждый день — новый вызов»

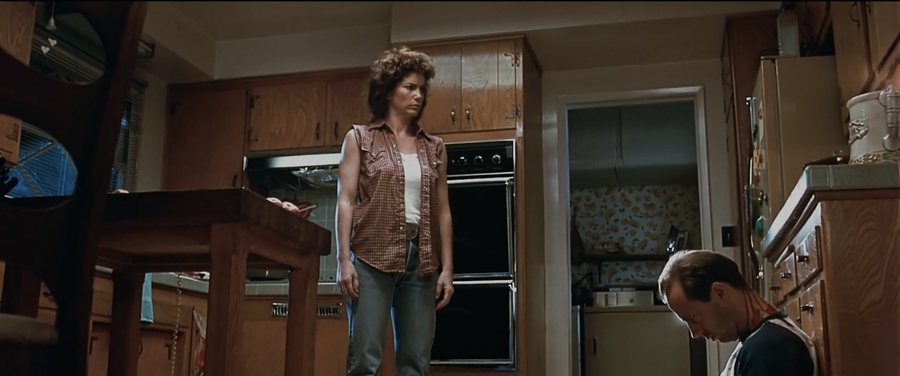

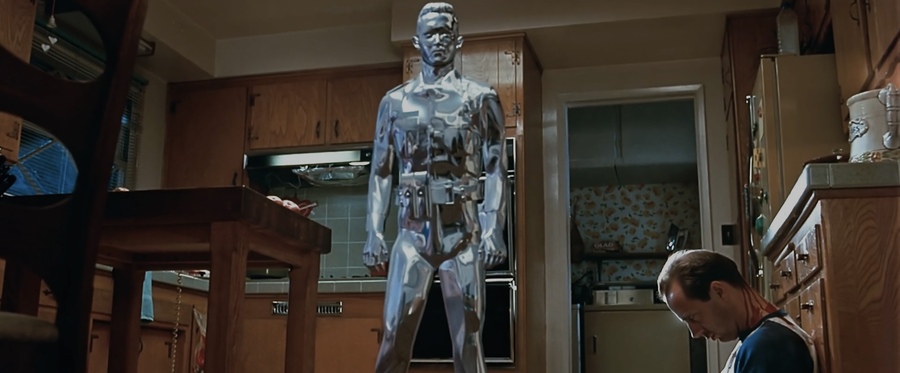

Трансформации, которые зритель воспринимает как «компьютерные», на самом деле комбинированные. Например, эпизод, где T-1000 в облике приёмной матери пронзает отца Джона — это практически целиком площадочный эффект: актриса в соответствующем гриме и с изготовленным «металлическим» продолжением руки, отдельно снятый актёр с макетом «лезвия» в голове и оптическое совмещение. Также сцена, где приёмная мать Джона Коннора превращается в Т-1000 на кухне, сделана комбинированным методом — это не чистый CGI.

ILM под руководством Денниса Мерена сняла два идентичных кадра на motion-control камере: сначала актрису Дженетт Голдстин, потом Роберта Патрика в блестящем костюме. Оба изображения были оцифрованы и сведены через цифровой морфинг (программа Elastic Reality), где постепенно менялись форма и текстура тела. Финальные кадры — полностью CGI-модель Т-1000 с отражениями кухни (environment mapping).

Переход выглядит бесшовно, потому что камера неподвижна, освещение совпадает, и ILM вручную выровняла блики.

Сцена, где разрозненные лужицы T-1000 стекаются в одну, также начиналась как практический эффект. 4-Ward Productions Роберта и Денниса Скотак собрала небольшую миниатюрную площадку с металлическим покрытием; по ней запускали настоящую ртуть, управляя стеканием изменением уклона и локальным подогревом снизу.

«Работа с ртутью была просто безумием; я имею в виду, с этой штукой невозможно справиться, потому что она не держалась на месте. Даже если просто положить её на идеально ровную поверхность, она всё равно пыталась бродить сама по себе, эти маленькие шарики. В итоге я узнал, что ртуть можно приклеить. У меня был аэрозольный клей, и я просто распылял его немного на металлическую поверхность, чтобы закрепить ртуть. Они были похожи на маленьких бегающих зверьков или муравьёв. Все эти маленькие шарики ртути — это было безумие. Мы думали, что с ртутью будет легко справиться, но это оказалось не так. Это было невозможно. Мы думали, что это просто — иметь дело с ртутью, но это был кошмар», признавался Роберт Скотак, лично занимавшийся токсичным металлом (и поплатившийся лёгким отравлением). Только финальная стадия — когда большой слиток начинает приобретать форму Роберта Патрика — была дорисована компьютером усилиями ILM

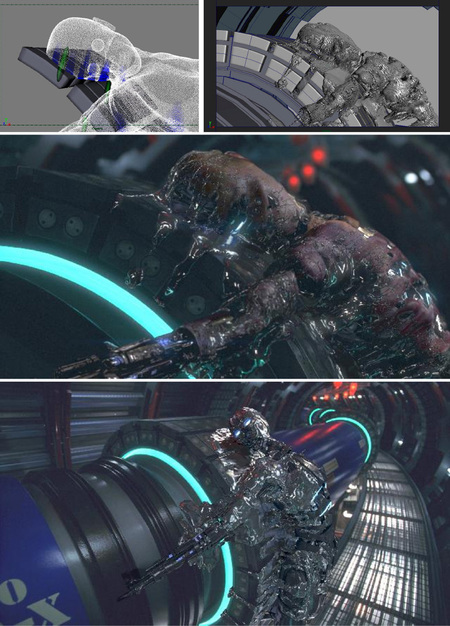

В «Терминаторе 3: Восстание машин» (2003) идея жидкометаллического терминатора возвращается в виде T-X — гибридной конструкции с эндоскелетом и внешним меняющимся слоем. За визуальные эффекты снова отвечала ILM (супервайзер Пабло Хелман). В этот раз больше внимания уделили цифровому дублёру актрисы — по словам Хелмана, впервые в серии удалось полноценно повторить кожу и мимику.

Главное отличие от T2 в том, что часть эффектов жидкого слоя уже делалась не проекцией реального плейта, а симуляцией жидкости: в 2002 году у ILM уже были свои решения по fluid-simulation, и их использовали, чтобы показать, как у T-X сползает металлическое покрытие и обнажается эндоскелет. То есть на этом этапе индустрия переходит от процедурных NURBS-моделей и вручную собранных шейдеров к физически обоснованным симуляциям поверхности — и здесь уже меньше зависимости от реальной фактуры съёмки.

Визуальные эффекты T3 насчитывают порядка 600 композитных кадров, большая часть которых создана студией ILM. К началу 2000‑х годов ILM опиралась на отработанный пайплайн: моделирование и анимация велись в Maya (часто с помощью встраиваемой системы Maya Particles), а рендер выполнялся на основе движка RenderMan (внутренне известного как «Zeno»). Для сложных симуляций использовались научные разработки: в частности, ILM впервые задействовала метод частичной сетки PhysBAM для моделирования текучести жидкого металла (шкалы и искажения Т‑X). Команда состояла из более 200 специалистов (супервайзер Пабло Хельман руководил звеном ILM, взаимодействуя с командой Стэна Винстона по практическим эффектам). В ILM также использовали собственные системы для огня и взрывов (инструмент Plume), разрушаемых объектов (Rigid-Body) и комплексный композитинг (Flame/Shake).

Тело Шварценеггера было отсканировано для сцен с разрезанным торсом и разрушениями. В эпизодах с боем в ванной и в грузовике совмещались съёмки актёра в гриме и CGI-эндоскелет, создаваемый по данным motion-capture и match-move.

ILM стремилась сохранить видимость рефлексий и массы жидкого металла. Для этого использовались физически обоснованные шейдеры с отражённостью и освещением от реального окружения. Хельман подчёркивал, что пришлось учесть «плотность, вес, форму и массу» материала при симуляции его течения. В сочетании со съёмочной группой Дон Бёрджесс выбирали реальные тёплые источники света (натриевые лампы, пожары) для съёмки сцен с Терминатором, чтобы CGI встраивался в них естественно. Например, при первом появлении Терминатора Бёрджесс использовал «большой взрыв и много огня, а также натриевые лампы вокруг, и Арнольд появлялся в очень тёплом оранжево-жёлтом свете». Это отличие от холодной синистой палитры T2, где часто применялись синие фильтры. Кинематографист также отказался от специализированной киноплёнки для FX-съёмок (как в «Человеке-пауке»), убедив команду ILM, что благодаря прогрессу CGI достаточно стандартной плёнки Vision 200T (5274), снятой на полступени затемнения ключевого света. Таким образом зависимость от «альтернативных плёнок» и лишних оптических корректировок в T3 сократилась: цифровая картинка рендерилась с учётом нормального экспонирования.

После съёмок кадры передавались в ILM для постобработки. Сначала в Matchmove накладывали CG-геометрию эндоскелета на трекинговые сцены (по словам Хельмана, «matchmover выстраивал геометрию эндоскелета с реальной съёмкой Арнольда в полу-зелёном костюме, затем каждый кадр ротоскопировали анимацию»). Затем происходило наложение слоёв: CGI‑предметов, самих актёров, практических эффектов (дым, огонь) и фонов. В сложных эпизодах применялся табличный композитинг нескольких слоёв, иногда свыше десяти, чтобы сохранить реализм света и тени. В итоге все цифровые слои склеивались с реальными съёмками так, чтобы сохранялась «цифровая фотографичность» и иллюзия реального присутствия.

Таким образом, от процедурных NURBS-моделей и ручного шейдинга 1991 года индустрия перешла к полноценным физически обоснованным симуляциям жидких поверхностей. Образ T-1000 и его преемников стал классическим примером эволюции технологий VFX — от экспериментов с композитингом и проекциями к интеграции реалистичных цифровых материалов, взаимодействующих с окружением.

Ядерный взрыв в Лос-Анджелесе (сцена «ядерного кошмара»)

Во сне Сары Коннор показан ядерный взрыв над Лос-Анджелесом, уничтожающий город и превращающий всё живое в пепел. Несмотря на частые заблуждения зрителей, в 1991 году сцена была выполнена преимущественно практическими методами, без полноценного CGI. Режиссёр Джеймс Кэмерон (James Cameron) стремился к предельно реалистичному изображению ядерного удара. Над сценой работала компания 4-Ward Productions под руководством супервайзеров визуальных эффектов Роберта и Денниса Скотаков (Robert Skotak, Dennis Skotak) и продюсера Элейн Эдфорд (Elaine Edford). За практические спецэффекты отвечал Джо Вискочил (Joe Viskocil) — один из ведущих специалистов по пиротехнике Голливуда.

Миниатюрный «гриб» ядерного взрыва в T2 сняли не взрывом, а с помощью 8-футовой (≈2,4 м) миниатюры из плексигласа и синтетического волокна (fiberfill). Волокна внутри прозрачной колонны двигались на скрытых тросах, создавая иллюзию растущего облака. Верхнюю часть («шляпку») собрали из вращающихся дисков, подсвеченных цветными фильтрами — электрик Марк Шелтон добился эффекта огненного свечения. Снятое облако пересветили для имитации ядерной вспышки, тросы убрали на пост-продакшне, а миниатюру скомпозитили на панораму Лос-Анджелеса, совместив масштаб и перспективу.

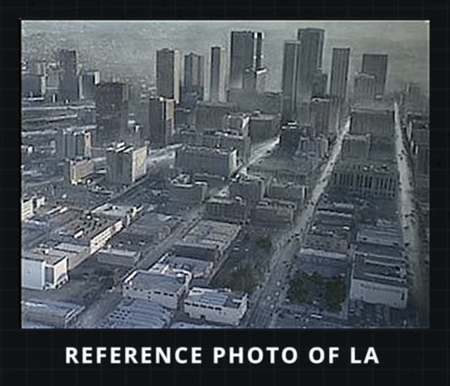

Для общего вида города применялась комбинация натурных съёмок, миниатюр и матт-пейнтинга. Оператор Деннис Скотак выполнил аэрофотосъёмку Лос-Анджелеса, после чего изображение перенесли на шестифутовый холст и дорисовали художники-матт-пейнтеры Рик Риши (Rick Rische) и Ричард Килрой (Richard Kilroy), создав два состояния кадра — «до» и «после» взрыва. Переход осуществлялся прямо в камере: вспышка служила естественным wipe-эффектом, превращая кадр в яркое свечение, после чего проявлялась разрушенная панорама. Однако требовалось показать динамику разрушений — распространение ударной волны и обрушение зданий.

Изначально планировалось физически взорвать десятки миниатюрных небоскрёбов на фоне панорамы. Специалисты 4-Ward провели тест с одной 10-дюймовой (25 см) моделью — взрыв выглядел убедительно, но масштабировать эффект для 40 зданий было слишком затратно. Тогда братья Скотак обратились к Electric Image, где Джей Рот и Аллен Мэннинг создали 3D-модель квартала, а Марк Грэйнджер и Маркус Хой написали программу симуляции взрывной волны и обрушения. Анимацию рендерили как чёрно-белый силуэт, чтобы проще было совмещать с засвеченным кадром вспышки. В итоге эту цифровую анимацию разрушения оптически наложили между панорамами «до» и «после», визуализировав момент уничтожения города.

Однако в динамике Кэмерону всё ещё не хватало масштабности — он хотел видеть, как ударная волна распространяется по городу сверху. Этот эффект решили реализовать аналоговым методом: по прозрачному слою изображения города радиально провели изогнутое лезвие, как бы «смахивающее» целый город и открывающее под собой слой с руинами. Такое механическое выметание кадра имитировало фронт взрывной волны, накрывающей городской пейзаж.

Для ближних планов 4-Ward Productions построила крупномасштабные миниатюры городских кварталов. Моделисты Стив Бриен (Steve Brien) и Рик Рускусски (Ricc Ruskuski) изготовили фрагменты улиц в масштабе 1:16 (для переднего плана) и 1:35 (для дальнего). Каркасы зданий выполнялись из металла и смоляных балок, фасады — из хрупкого материала Pyrocel и гипса. Внутри размещались миниатюрные интерьеры из лёгких элементов, которые при взрыве разлетались, усиливая ощущение реализма. Разрушения достигались сочетанием воздушных пушек и проволочных тяг, синхронно активируемых для имитации обрушения конструкций. Съёмка велась на высокой частоте кадров для создания замедленного движения.

Аналогично сняли несколько фрагментов улиц: Стив Бриен (Steve Brien) и Рик Рускусски (Ricc Ruskuski) построили угол городского квартала (масштабом ~1:16 для ближних зданий и 1:35 для дальних) с детально проработанными небоскрёбами. Каркасы зданий делали из металла и сотен хрупких смоляных балок, фасады — из смеси хрупкого Pyrocel и гипса с добавками (для максимальной крошимости). В зданиях даже располагали крошечные интерьеры, наполненные лёгкими материалами (деревянными перегородками, кукурузными хлопьями, крекерами и пр.), чтобы при взрыве вылетали мелкие осколки. Дома буквально прошивали тонкими проволоками, замаскированными под арматуру, — затем эти проволоки дёргали синхронно с воздушным ударом, чтобы фасады рассыпались и падали назад от эпицентра

Воспламеняющиеся люди и скелет Сары

Самые шокирующие кадры сцены — гибель людей от взрывной волны, в частности сама Сара Коннор, превращающаяся в обугленный скелет у забора. Эти эффекты выполнила команда Stan Winston Studio (супервайзер спецэффектов Стэн Уинстон), создав в натуральную величину несколько фигур-манекенов Сары и других жертв. Ключевыми специалистами были мастера по спецгриму Шэйн Мэйхэн (Shane Mahan), Джефф Доун (Jeff Dawn), Стив Лапорт (Steve LaPorte) и Эд Френч (Ed French), а также скульптор Шэннон Ши (Shannon Shea).

Были созданы три версии фигуры Сары Коннор: 1. «Воспламеняющаяся Сара» — манекен в натуральную величину с покрытием из пластического грима, повторяющий позу актрисы Линды Хэмилтон. Фигура управлялась тросами, создающими движение конечностей. Во время съёмки перформер Ричард Лэндон (Richard Landon), защищённый огнеупорным костюмом, управлял куклой, имитируя конвульсии. Пламя создавалось с помощью пиротехнических зарядов и гелевого топлива. 2. «Обгоревшая Сара» — версия с резиновым покрытием, насыщенным микрозарядами (squibs), которые прожигали отверстия и создавали эффект выгорания кожи. 3. «Скелет Сары» — финальная стадия, созданная Шэннон Ши. За основу взят анатомический скелет, усиленный металлическим каркасом. На поверхность нанесена тончайшая бумажная оболочка, окрашенная темперой. При воздействии воздушных пушек оболочка разлеталась, демонстрируя разрушение тканей.

Сцена ядерного взрыва из T2 остаётся уникальной по своей практической реализации. В поздних фильмах франшизы ядроное разрушение, как правило, показывали средствами CGI. Например, в «Terminator 3: Rise of the Machines» (2003) цепочка ядерных взрывов в финале целиком сгенерирована компьютером (вид из космоса на грибовидные облака и огненные шары), но эти кадры хоть и масштабны, заметно менее натуралистичны. Для сравнения, цифровые эффекты 2000-х и 2010-х годов, несмотря на бóльшую свободу, часто воспринимаются как «компьютерная графика» — зритель интуитивно чувствует искусственность. В T2 же сцена ощущается реальностью: как отметили специалисты ядерных лабораторий США, это «одна из самых точных симуляций ядерного взрыва на экране»

Для финальной сцены третьей части, по словам Хелмана, в 2002 году ILM использовала собственный fluid-solver, основанный на ранней версии движка PhysBAM (будущей системы симуляции жидкостей в ILM). Для симуляции ядерных облаков была создана серия «умных частиц», реагирующих на плотность воздуха, скорость ветра и направление света. Каждое облако строилось в трёх слоях: 1. Core blast — внутренняя огненная сфера с процедурной текстурой. 2. Expansion field — растущая конвекционная колонна из плотных частиц. 3. Cap — «грибная» шапка, созданная на основе volumetric-рендеринга с рассеянием света.

Чтобы передать мощь взрывов, художники ILM применили volumetric-shading на основе физически корректного расчёта света, имитирующего блики, дым и пыль. Это был один из первых случаев, когда в большом блокбастере использовали объёмный свет (ray-marching) для рендеринга облаков.

Оператор Дон Бёрджесс снимал референсы взрывов в пустыне, чтобы передать реалистичную цветовую температуру. Эти кадры использовались для калибровки освещения — огненные вспышки получали насыщенные жёлто-оранжевые тени с серыми дымовыми переливами.

Вся сцена создавалась с динамической экспозицией: яркость вспышек «пережигала» кадр, а последующий fade-out возвращал насыщенность изображения.

Для эффекта глобального уничтожения Земли в ILM смоделировали карту мира в разрешении 8K, на которую накладывались procedural-маски вспышек. Каждый взрыв визуализировался в 3D-слое, поверх которого шли атмосферные слои облаков, земного свечения и полярных сияний. Чтобы избежать повторяемости, художники создали 35 уникальных шейдеров взрывных облаков, различающихся по плотности, цвету и скорости рассеивания.

Если T2 создавал эффект через физическую миниатюру и практическое разрушение, то T3 стал символом цифрового подхода эпохи раннего CGI. Вместо реального дыма и стекловолоконных моделей — компьютерные симуляции газовой динамики, вместо физических вспышек — процедурное освещение.

Однако именно это породило эффект «компьютерности»: несмотря на техническое совершенство, взрывы в T3 воспринимаются более «чистыми» и гладкими, лишёнными текстуры реальной материи. В обзоре American Cinematographer (июль 2003) отмечалось: «CG-взрывы T3 — впечатляющие, но не осязаемые. После практического реализма T2 зрителю не хватает физического присутствия катастрофы».

Сцена финального апокалипсиса T3 стала демонстрацией перехода Голливуда от аналоговых спецэффектов к цифровым симуляциям. Хотя она утратила тактильность, именно здесь ILM впервые применила volumetric lighting и fluid dynamics на уровне полнометражного блокбастера, что впоследствии легло в основу технологий для War of the Worlds (2005), Transformers (2007) и Avatar (2009).

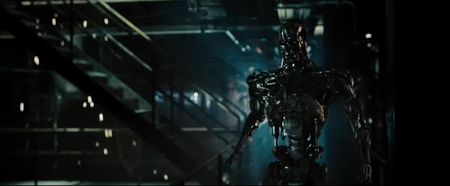

Сцена флэшбэка из будущего: бой людей и машин (2029 год)

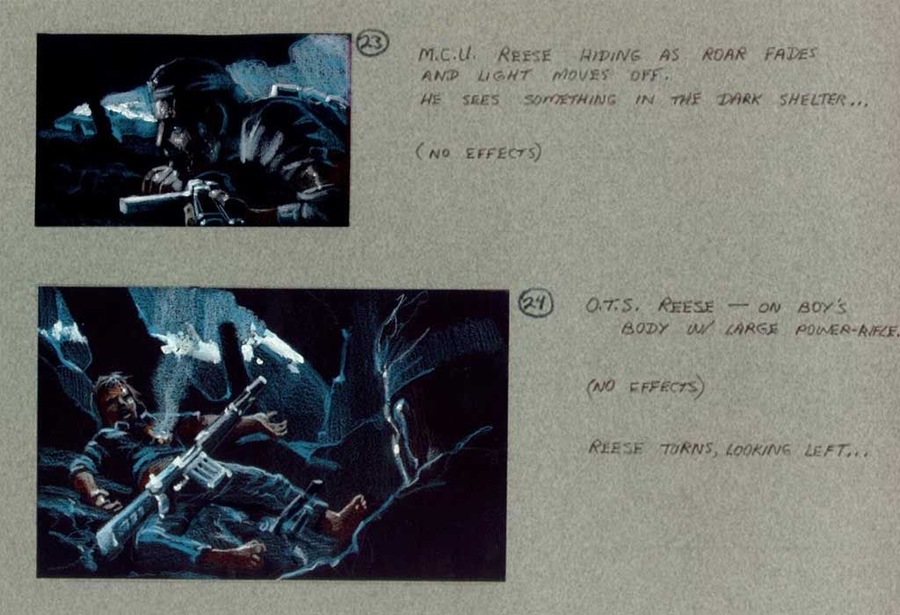

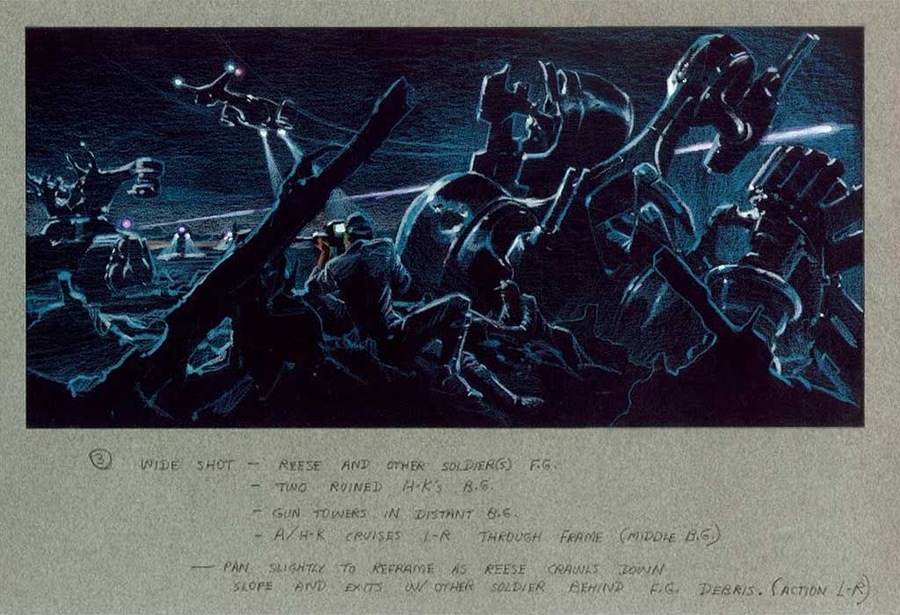

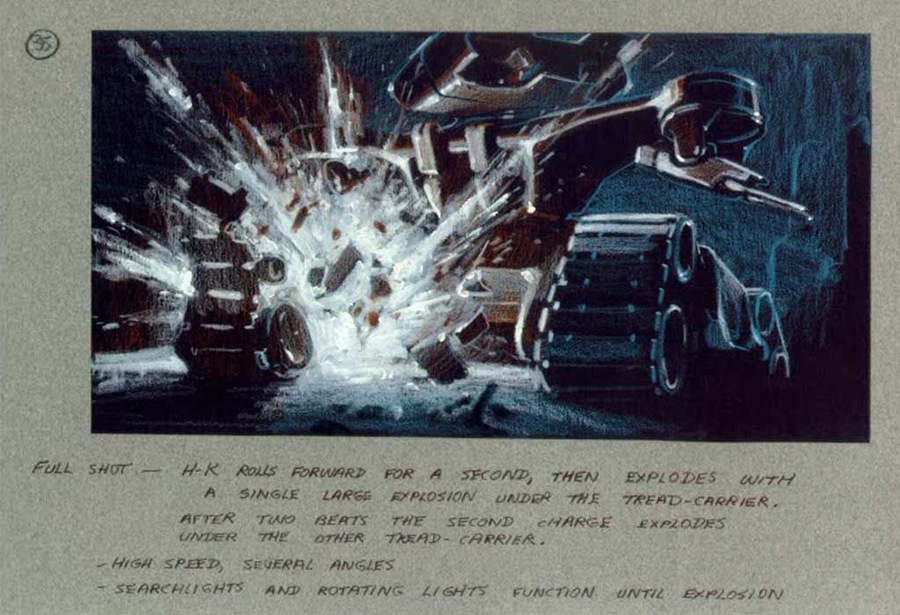

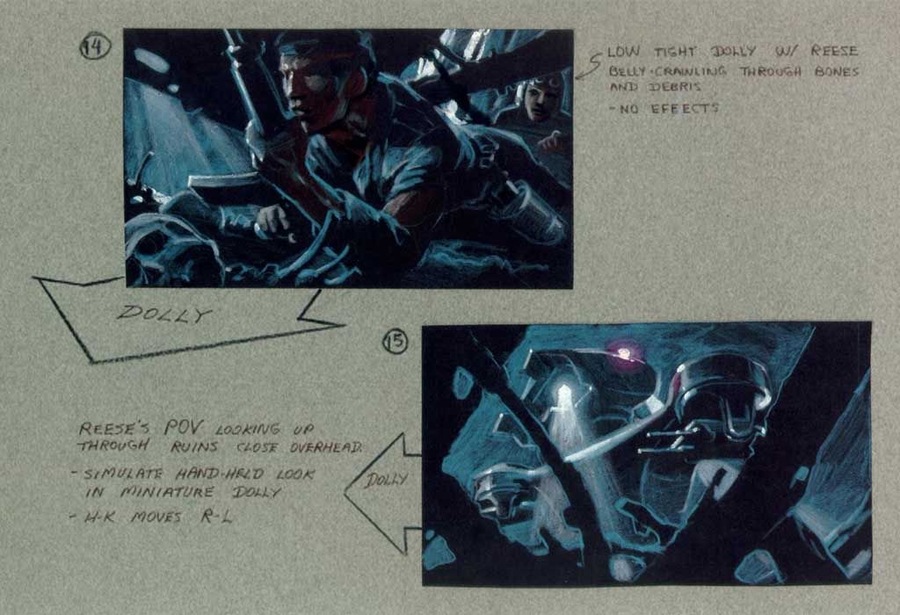

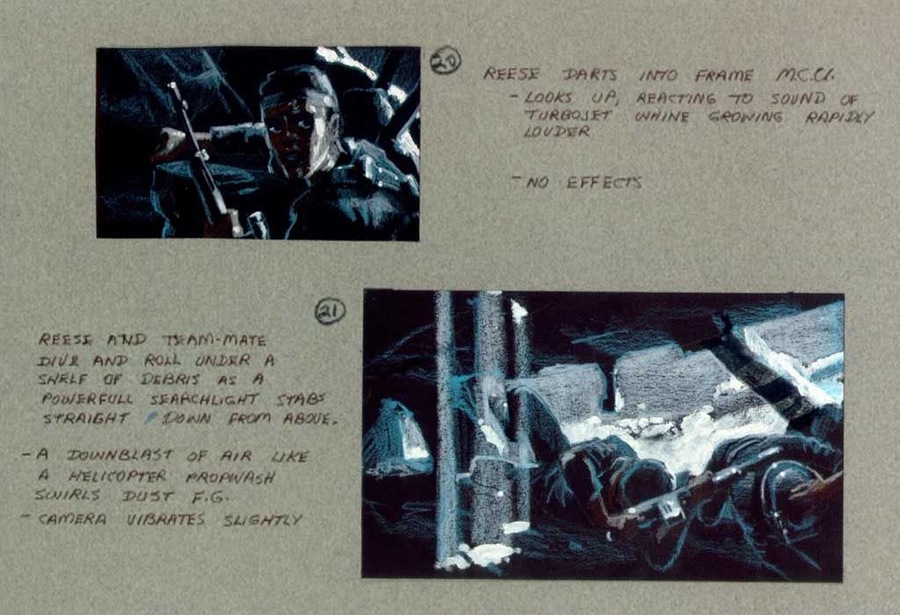

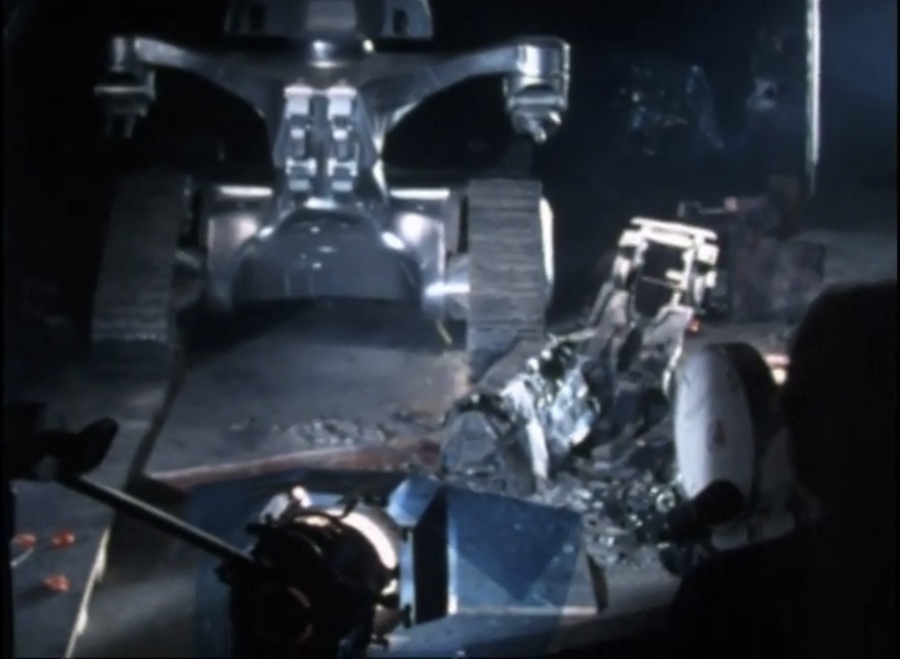

В первой части «Терминатора» (1984) похожие сцены Джеймс Кэмерон снимал довольно локально, с ограниченными ресурсами — используя покадровую анимацию эндоскелетов и миниатюры HK. В T2 масштаб значительно расширился. Тем не менее, вместо полного перехода на CGI (что в 1991 году было бы нереально для стольких шотов), Кэмерон задействовал классические методы комбинированных съёмок на более высоком уровне. Эффекты будущей войны курировала компания Fantasy II Film Effects под началом Джина Уоррена-мл. (он же соавтор «Оскара» за визуальные эффекты T2). Ключевые задачи легли на: супервайзера моделей Майкла Джойса (Michael Joyce), дизайнера техники Стива Берга (Steve Burg), пиротехника Джо Вискочила и ведущего оператора комбинированных съёмок Питера Кляйна (Peter Kleinow), известного аниматора. Также активно участвовала Stan Winston Studio, предоставив animatronic-эндоскелеты и другую практическую поддержку.

Чтобы придать сцене войны максимальную достоверность, часть эпизодов сняли на реальной местности — в громадных руинах сталелитейного завода в Фонтана (тот же, где снималась финальная схватка, только другой участок). Полкилометра завалов, покрытых пылью и обломками, были использованы как фон, дополнительно обставленный сгоревшей техникой. Съёмочная группа привезла на локацию разбитые автомобили, мотоциклы, а также элементы декораций (например, секции шоссе). Были даже использованы остатки декораций пожара с киностудии Universal (после пожара 1989 г.) — обгоревшие автомобили и конструкции. Всё это подожгли, устроив горящие очаги, и осветили гигантскими ксеноновыми прожекторами на кранах высотой 30 м — эти движущиеся источники света имитировали прожекторы скайнета, прочёсывающие землю с воздуха.

Большинство широких планов будущей войны снято с помощью миниатюрных декораций и моделей. Студия Fantasy II под руководством Майкла Джойса создала масштабный макет разрушенного города (примерно 1:6). Прочные элементы отливали из гипса Hydrocal, ломкие — из Pyrocel для эффектных разрушений. Кирпичи, балки и обломки покрывали пылью для натурализма. Макет окружили 15-метровым задником с панорамой ночи, что позволяло снимать под любым углом. Съёмка велась на крупноформатную плёнку VistaVision для высокого разрешения и минимального зерна.

Чтобы взрывы в миниатюрном 1:6 мире выглядели как огромные, их снимали с повышенной частотой 80 к/с (а некоторые и 120) — при проекции 24 к/с это даёт замедление, создающее иллюзию большего размера взрыва. Пиротехник Джо Вискочил применял проверенную технологию «звездных войн»: для масштабных огненных шаров использовался чёрный порох (дающий резкий, не слишком масштабный взрыв), в сочетании с массивными оранжевыми вспышками от фотовспышек, гелевых в оранжевый цвет. Для дальних взрывов ограничивались одной вспышкой — она давала краткую, но яркую засветку, соответствующую детонации далеко.

Лазерные выстрелы и световое оружие. В 1984 году, для оригинального «Терминатора», Fantasy II нарисовала лазеры как белые полосы с пурпурным ореолом вручную на плёнке. В T2 решили немного обновить стиль: лазерным трассерам придали вид следующих в перспективу трассирующих пуль — выстрел начинается ярким, а потом быстро тускнеет и сужается, летя вдаль. Для этого аниматоры вручную создавали каждый лазерный болт: рисовали сердцевину (почти белую) и вокруг — размытый цветной контур, по мере движения кадр за кадром уменьшали длину и яркость линии.

Во всех последующих Терминаторах сцены войны будущего делались преимущественно на компьютере. Фильм Terminator Salvation, снятый режиссёром МакДжи (McG), впервые показал мир 2018 года целиком, без флешбеков и с акцентом на боевые действия между людьми и машинами. Практические эффекты использовались лишь частично: Stan Winston Studio (под руководством Джона Розенгранта, Шейна Мэйхэна и Джоша Либера) изготовила несколько полноразмерных аниматронных моделей терминаторов — в частности, Hydrobot, Moto-Terminator и часть корпуса T-600. Эти объекты применялись для съёмок ближних планов, чтобы актёры взаимодействовали с реальными физическими объектами.

Однако все крупные планы, массовые сцены с машинами, полёты HK (Hunter-Killer) и разрушенные пейзажи были выполнены полностью цифровым способом. Визуальные эффекты курировали ILM, Asylum VFX и Kerner Optical (бывшее Practical Division ILM). CG-модели создавались в Maya и Zeno, с рендерингом через RenderMan и системой fluid-эффектов для пыли и огня.

Художник по визуальным эффектам Чарльз Гибсон (Charles Gibson) отмечал, что создание цифровых терминаторов стало возможным благодаря переходу к полностью объемной симуляции освещения (Global Illumination) и применению HDRI-референсов со съёмочной площадки. Каждый кадр с Т-600 или HK включал в себя до 300 слоёв композитинга, объединяющих модели, частицы, тени, отражения и пыль.

Вывод

Таким образом, начиная с T3 и особенно в Salvation, аналоговая физичность уступила место цифровому реализму. Если в Terminator 2 зритель ощущал материальность каждого эффекта — горящий металл, ртутную плотность, взрыв пыли — то в поздних фильмах на первый план вышла компьютерная точность, но с потерей «тактильности» изображения.

Фильм Terminator Genisys (2015) пошёл ещё дальше: CGI использовался для молодого Арнольда Шварценеггера (T-800 1984 года) и даже для воссоздания сцен из оригинального фильма, где полностью цифровой дубль взаимодействовал с реальным актёром. В Terminator: Dark Fate (2019) ILM применила нейросетевые методы деэйджинга, объединив классический motion capture с deep learning-реконструкцией лица Линды Хэмилтон и Эдварда Фёрлонга.

Путь от практических эффектов T2 к полной цифровизации Dark Fate отражает глобальную тенденцию в развитии VFX. В 1991 году ILM изобрела цифровой морфинг и шейдер жидкого металла. В 2003 — впервые применила физически корректные симуляции. В 2009 — перешла к полным CG-сценам боевых действий. В 2019 — объединила CGI и нейросети, создавая цифровых актёров с реалистичной мимикой.

Комбинированные эффекты «Терминатора 2» продемонстрировали уникальный баланс между практическими и цифровыми технологиями, когда визуальная убедительность строилась на их взаимодействии. В поздних фильмах серии, полностью опирающихся на CGI, реализм нередко уступает место визуальной стерильности, однако именно дальнейшее развитие компьютерной графики сделало возможным новые формы кинематографического выражения — от сложных симуляций до цифровых актёров. Таким образом, эволюция от гибридных решений T2 к современным цифровым технологиям показывает не утрату, а переход к иной эстетике реализма, где физическая достоверность заменяется цифровой достоверностью восприятия.

Duncan J. A Once And Future War // Cinefex. — № 47. — 1991. — С. 76–95.

Failes I. The Tech of «Terminator 2» — An Oral History // VFX Blog. — 23 авг. 2017. — URL: https://vfxblog.com/2017/08/23/the-tech-of-terminator-2-an-oral-history/ (дата обращения: 06.11.2025).

Jurassic Punk [Документальный фильм]. — Реж. Скотт Леберехт. — США, 2022. (дата обращения: 06.11.2025).

The ASC. Terminator 2 FX // The American Society of Cinematographers Magazine. — URL: https://theasc.com/articles/terminator-2-fx (дата обращения: 06.11.2025).

Terminator: New Makes. New Models. New VFX // FX Guide. — 26 июл. 2015. — URL: https://www.fxguide.com/fxfeatured/terminator-new-makes-new-models-new-vfx/ (дата обращения: 06.11.2025).

Terminator: Salvation — Asylum, RSP & Kerner // FX Guide. — 26 июл. 2009. — URL: https://www.fxguide.com/fxfeatured/terminator_salvation_asylum_rsp_and_kerner/ (дата обращения: 06.11.2025).

Barba E. Terminator: Dark Fate — Overall VFX Supervisor (ILM) // Art of VFX. — 11 дек. 2019. — URL: https://www.artofvfx.com/terminator-dark-fate-eric-barba-overall-vfx-supervisor-industrial-light-magic/ (дата обращения: 07.11.2025).

Liquid Metal: Terminator Genisys // Sloan Science & Film. — 01 июл. 2015. — URL: https://scienceandfilm.org/articles/2571/liquid-metal-terminator-genisys (дата обращения: 07.11.2025).

Stan Winston School. Behind the Scenes of Terminator 2: Production Materials on T-1000 and the Nuclear Dream Sequence. — Los Angeles: Stan Winston School Archives, 2012.

Provost R. Terminator 2 Nuclear Nightmare: Miniatures, Composites and the Skotak Brothers’ Effects // StudioBinder. — 2023. — URL: https://www.studiobinder.com/ (дата обращения: 07.11.2025).

Building the T-X for Terminator 3: Rise of the Machines // Stan Winston School Blog. — URL: https://www.stanwinstonschool.com/blog/building-the-t-x-for-terminator-3-rise-of-the-machines (дата обращения: 08.11.2025).

Making of Terminator 3 [Видео] // YouTube. — URL: https://m.youtube.com/watch?v=L6xNpeBJVT4 (дата обращения: 08.11.2025).

1