Эстетика власти: доспехи и оружие самураев в западной музейной системе

Рубрикатор

1. Введение 2.Принцип отбора визуального материала 3.Принцип выбора и анализа текстовых источников 4.Ключевые вопросы исследования 5.Гипотеза исследования 6.Анализ визуального материала 6.1 Шлемы и маски (кабуто и мэнпо) 6.2 Оружие (катана, танто, нагината) 6.3 Доспехи и защитные элементы 6.4 Костюмы и символика кланов 6.5 Повседневные и ритуальные объекты 7.Заключение: перспективы деколонизации музейных нарративов 8.Библиография 9.Источники изображений

Введение

Исследование посвящено анализу того, как предметы японской материальной культуры — в частности, связанные с самурайской традицией — представлены в западных музейных институциях.

Исследование опирается на деколониальную оптику, позволяющую выявить скрытые механизмы власти, влияющие на способы отбора, интерпретации и экспонирования этих артефактов.

В фокусе — не только художественные и исторические качества самурайских доспехов, оружия и декоративных элементов, но и те нарративы, которые музеи формируют вокруг них.

Цель исследования — переосмысление музейных практик и выявление возможных путей для более этичного и уважительного подхода к представлению японского культурного наследия.

Принцип отбора визуального материала

Отбор основан на следующих критериях:

Объекты, связанные с эпохой самураев (XIV–XIX вв.). Размещение экспонатов в крупнейших музеях Европы, США и Японии. Доступность визуального материала и официальных музейных описаний.

Принцип выбора и анализа текстовых источников

Использовались научные и кураторские тексты, посвящённые истории самурайской культуры, деколонизации музеев, критике экспозиционных практик. Главный акцент делался на интерпретацию артефактов через призму идеологического контекста их представления.

Ключевые вопросы исследования

Как западные музеи конструируют образ самурая? Какие механизмы колониального насилия можно проследить в экспонировании самурайских объектов? Какие стратегии деколонизации применимы к таким коллекциям?

Гипотеза исследования

Западные музеи, представляя самурайские артефакты, часто вырывают их из культурного контекста, тем самым усиливая экзотизацию и подменяя локальные смыслы глобальными эстетическими схемами. Возможна деколонизация через пересмотр музейных надписей, кураторских стратегий и вовлечение японских исследователей в создание экспозиций.

Анализ визуального материала

Одним из основных деколониальных вызовов в музейных практиках является необходимость возвращения объектам их культурного и функционального контекста. Без этого артефакты становятся «декоративными элементами» или «искусством вне истории», что искажает понимание японской традиции. Ниже анализируются группы артефактов, демонстрируя, как именно происходит вытеснение смыслов и как может быть предложен альтернативный, контекстуализированный подход.

Шлемы и маски (кабуто и мэнпо)

Шлем кабуто с рогами оленя

Данный шлем часто преподносится как пример «самурайского эстетизма», в то время как в японской культуре он имел ритуальное значение и использовался в религиозных практиках, а также для идентификации воинов в битве. В деколониальной перспективе необходимо объяснять не только форму, но и символику этих объектов, соотнося их с мифологией синто и буддизма.

Маска мэнпо

Маска представляется как эстетическое явление, но в действительности мэнпо являлся элементом защиты, а также частью идеологии устрашения врага. Необходимо рассматривать маску как часть репрезентации власти в рамках самурайской культуры.

Оружие (катана, танто, нагината)

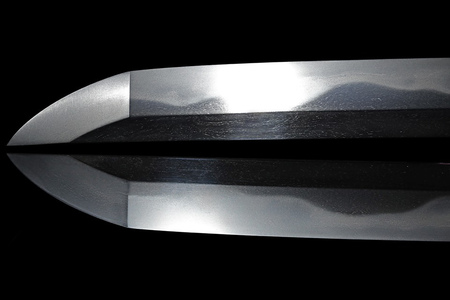

Катана мастера Сосю

Катана редуцируется до «изящного клинка». Однако её настоящая ценность — в связи с моральной и духовной системой бусидо. В деколониальном подходе важно вернуть объекту статус не просто оружия, а материального выражения философии долга, чести и смерти.

Танто — ритуальный кинжал

Экспонируется без объяснения практики сэппуку и роли танто в женских ритуалах. Такие упущения стирают гендерную динамику и делают объект абстрактным.

Нагината (алебарда)

Связь с онна-бугэйся (женщинами-воительницами) упускается, что лишает объект значимых социальных ассоциаций. Включение гендерного аспекта помогло бы изменить восприятие самурайской культуры как сугубо мужской.

Доспехи и защитные элементы

Содэ — наплечная броня

Визуально эффектный объект, он часто рассматривается только с позиции дизайна. Однако в традиции он был связан с движением тела, боевыми школами, а также иерархией в армии. Раскрытие этих связей приближает зрителя к культурному контексту.

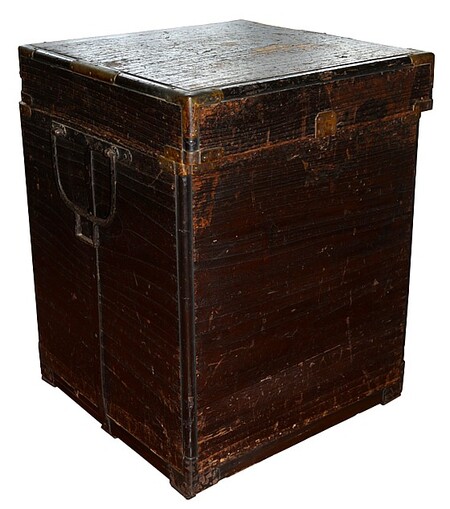

Военный сундук для доспехов (гусан-бако)

Подобные сундуки — это не просто упаковка, а часть мобилизационной культуры самураев. Их функциональность и символика (семейные гербы, молитвы внутри) обычно игнорируются.

Костюмы и символика кланов

Косодэ с гербом клана

Экспозиция как «декоративный текстиль» стирает политическую функцию одежды. Косодэ использовалось в дипломатии, в брачных союзах и на официальных приёмах, и служило инструментом видимой идентификации клана.

Повседневные и ритуальные объекты

Нэцкэ в виде самурая

Нэцкэ рассматривается как «миниатюрная скульптура». Однако важно напоминать, что это повседневный предмет с конкретной функцией — часть одежды, связанная с телесностью, прикосновением, жестом. Без этого теряется его антропологическая значимость

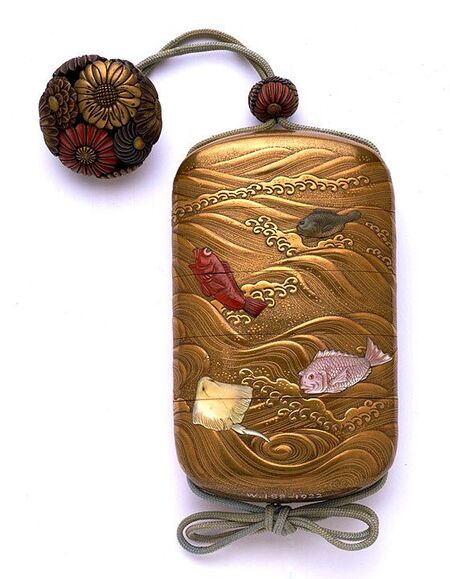

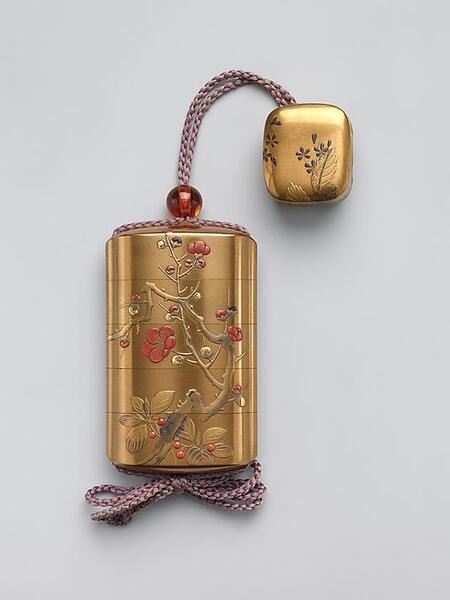

Инро с изображением самурая

Инро лишён объяснения социальных ритуалов, в которых он участвовал. Как контейнер для лекарств и документов, он был символом статуса, а его изображения часто носили нарративный характер, рассказывая о владельце.

Маска Ханъя (театр Но)

Западный взгляд на маску ограничен эстетикой. Однако в театре Но она выступает как медиатор между мирами, часто олицетворяет женскую ревность и трансформацию. Это важнейший элемент женского нарратива в традиционной культуре.

Заключение

Переосмысление того, как музеи представляют самурайскую культуру, требует отхода от упрощенных и экзотизирующих образов.

Сегодня важно не только показывать доспехи и оружие как красивые или редкие предметы, но и объяснять их культурное значение, исторический контекст и связь с обществом, в котором они появились.

Деколониальный подход предлагает больше сотрудничества — с японскими исследователями, институциями и сообществами — а также внедрение новых кураторских стратегий, которые ставят под вопрос прежние музейные нарративы. Будущее музейных практик лежит в равноправном культурном диалоге, где важно не только рассказывать, но и слушать.

Саид Э. Ориентализм. — М.: Критика, 2006.

Беннет Т. Рождение музея: История, теория, политика. — СПб.: Европейский университет, 2021.

Корнилов А. Самураи и японская культура. — М.: Восточная литература, 2018.

Кинг Х. Коллекционирование и власть: Империи и музеи. — СПб.: Музейный центр, 2015.

Smith L. The Cultural Heritage and the Postcolonial Museum. — London: Routledge, 2020.

Stanley N. The Future of Indigenous Museology. — New York: Bloomsbury, 2019.

Yamanaka N. The Samurai: A Military History. — Tokyo: Kodansha, 2002.

30.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/TrickNetsuke.jpg/120px-TrickNetsuke.jpg