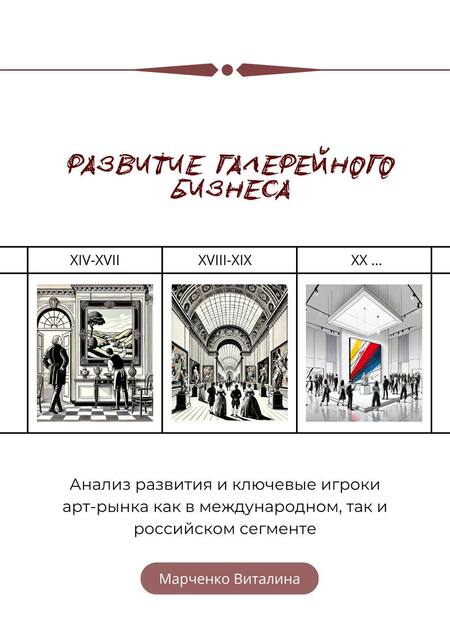

Развитие галерейного бизнеса

Арт-галерея — это учреждение, представляющее произведения искусства, такие как картины, скульптуры, фотографии, графику и другие формы визуального искусства, с целью их демонстрации, продажи и популяризации. Галереи могут быть коммерческими, некоммерческими или государственными, в зависимости от их целей и источников финансирования.

Роль арт-галереи в структуре арт-индустрии:

1. Продвижение художников; 2. Связующее звено между художниками и рынком (коллекционерами, музеями, аукционами), помогая; формировать рыночную ценность произведений искусства. 3. Формирование вкуса и трендов, влияние на развитие культурного дискурса; 4. Инвестиционная площадка; 5. Культурное развитие; 6. Локальный и глобальный игрок. На локальном уровне галереи поддерживают развитие региональных художественных сообществ, а на глобальном уровне участвуют в ярмарках, сотрудничая с международными институциями, расширяя аудиторию и привлекая инвестиции в искусство.

Арт-галереи, как институция, возникли в процессе эволюции искусства и его рынка. Их появление связано с важными историческими, экономическими и социальными изменениями.

Ранние этапы (XIV–XVII века): Формирование идей

Итальянский Ренессанс (XIV–XVI века): • Основы арт-галерей можно найти в эпоху Возрождения, когда богатые семьи, такие как Медичи, коллекционировали произведения искусства и заказывали их у художников. Эти коллекции часто выставлялись в частных дворцах. • Одной из первых «публичных» коллекций стала Галерея Уффици во Флоренции, основанная в 1581 году, когда семья Медичи начала открывать свои коллекции для широкой публики.

Эпоха барокко (XVII век): • С развитием рынка искусства в Голландии и Англии возникли первые формы коммерческих галерей. Это время характеризовалось бурным ростом городов и появлением новых слоев общества — среднего класса, который стал покупателем искусства. • В Голландии художники создавали произведения не только по заказу, но и для продажи на открытом рынке, а галеристы выступали посредниками между художниками и покупателями.

XVIII–XIX века: Институционализация

Появление публичных музеев: • В конце XVIII века Французская революция привела к национализации частных коллекций, что в свою очередь способствовало появлению первых публичных музеев, таких как Лувр (1793). Музеи стали формировать стандарты для выставочной деятельности.

Формирование коммерческих галерей (XIX век): • Во время индустриальной революции (XIX век) усилился рост буржуазии, заинтересованной в коллекционировании искусства. Это привело к появлению первых специализированных коммерческих галерей. • Одной из ключевых фигур стал Поль Дюран-Рюэль — парижский арт-дилер, который начал активно работать с импрессионистами (Моне, Ренуар). Его галерея стала примером инновационного подхода, включая международные выставки и активное продвижение художников.

XX век: Современные арт-галереи

Авангардные движения и арт-рынок: • В начале XX века галереи стали площадками для продвижения новых авангардных направлений (например, Пикассо, Матисс и Дюшан). Важную роль в этом процессе играли такие галереи, как Galerie Vollard в Париже или Galerie Der Sturm в Берлине.

Коммерциализация и глобализация (после 1950-х): • После Второй мировой войны арт-рынок пережил значительный рост благодаря экономическому подъему. Нью-Йорк стал центром искусства, а галереи вроде Leo Castelli Gallery поддерживали художников-новаторов, таких как Джексон Поллок и Энди Уорхол. • В это время начали появляться международные арт-ярмарки (например, Art Basel в 1970 году), которые усилили глобальные связи между галереями и коллекционерами.

Появление арт-галерей как института предшествовало нескольким ключевым этапам в развитии искусства и его рынка. Эти этапы отражают изменения в социальной, экономической и культурной среде, которые создали предпосылки для появления галерей как посредников между художниками и публикой.

Частные коллекции и покровительство

Меценатство: • В античные времена и в эпоху Средневековья искусство существовало преимущественно благодаря покровителям (церкви, монархам, аристократии). Художники выполняли заказы на религиозные или монументальные работы. • Богатые семьи (например, Медичи в Италии) собирали произведения искусства в частных коллекциях, которые часто размещались в их дворцах. Эти коллекции становились закрытыми культурными центрами, предшествовавшими публичным галереям.

Религиозные институции: • Церкви и монастыри были основными «выставочными пространствами» для искусства в Средние века. Алтарные образы, фрески и скульптуры создавались для религиозного поклонения, а не коммерции.

Ренессанс и зарождение художественного рынка

Переход от ремесла к искусству: В эпоху Ренессанса (XIV–XVI века) художники начали осознавать себя как индивидуальных творцов, а не просто ремесленников. Это повысило статус искусства и стимулировало интерес к коллекционированию.

Светский интерес к искусству: В гуманистической культуре Ренессанса произведения искусства начали цениться не только за их религиозное значение, но и за их эстетическую и интеллектуальную ценность. Это способствовало формированию светского рынка искусства.

Появление заказчиков вне религиозной сферы: Богатые горожане, банкиры и купцы стали заказывать портреты, пейзажи и другие жанры для личного пользования, что положило начало коммерциализации искусства.

Развитие торговли и рост городов (XVII век)

Нидерландская «Золотая эпоха»: • В Голландии XVII века произошел расцвет жанровой живописи, что было связано с богатством страны и формированием городского среднего класса, заинтересованного в покупке искусства для своих домов. • Художники, такие как Рембрандт и Вермеер, стали создавать произведения для свободного рынка, а не только по заказу. В этот период начали появляться торговцы искусством, которые продавали картины в специальных помещениях, что стало прототипом галерей.

Первые художественные аукционы: • Развитие аукционных домов, таких как Sotheby’s (основан в 1744 году) и Christie’s (1766 год), также сыграло значительную роль в создании структуры арт-рынка.

Академии искусств и публичные выставки (XVIII век)

Создание Академий: В XVIII веке в Европе появились Академии искусств (например, Королевская академия в Лондоне, основанная в 1768 году), которые проводили ежегодные салоны и выставки. Эти выставки стали важным инструментом популяризации искусства и предшественниками галерейного формата.

Национализация искусства: Французская революция (1789–1799) привела к национализации частных коллекций, которые начали открываться для публики (например, коллекция Лувра). Это укрепило идею искусства как общественного блага.

Институционализация художественного рынка (XIX век)

Появление дилеров и коммерческих галерей: В XIX веке, с развитием буржуазного общества, искусство стало объектом не только эстетического, но и коммерческого интереса. Художественные дилеры, такие как Поль Дюран-Рюэль, начали открывать первые специализированные галереи, предлагая работы художников на продажу.

Рост индивидуализма в искусстве: Отказ от академических стандартов и поддержка новых направлений (импрессионизма, постимпрессионизма) сделали галереи местом экспериментов и новаторства, что отличало их от музеев.

За последние три десятилетия галерейный бизнес претерпел значительные изменения, отражая глобальные процессы в экономике, культуре, технологиях и социальном взаимодействии. Вот ключевые изменения:

1. Глобализация арт-рынка

Тогда: • В 1990-х годах галереи были в основном локальными игроками. Их деятельность фокусировалась на национальном рынке и работе с местными коллекционерами и художниками. • Международные ярмарки были менее масштабными и имели ограниченное влияние.

Сейчас: • Галереи стали глобальными институциями. Игроки, такие как Gagosian, David Zwirner и White Cube, имеют филиалы в ключевых культурных столицах мира (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг). • Участие в международных арт-ярмарках, таких как Art Basel, Frieze и TEFAF, стало обязательным для амбициозных галерей. • Локальные рынки, включая Россию и Азию, стали интегрироваться в глобальный арт-рынок, создавая новые центры арт-бизнеса.

Пример: Галереи, такие как Tina Keng Gallery и Anna Nova, успешно работают на международной арене, сохраняя свою локальную идентичность.

2. Цифровизация и онлайн-торговля

Тогда: • Продажа произведений искусства осуществлялась исключительно в физических пространствах: в галереях, на ярмарках или через арт-дилеров. • Коллекционеры могли лично видеть работы перед покупкой.

Сейчас: • Онлайн-продажи стали важной частью галерейного бизнеса. Платформы вроде Artsy, Ocula и собственные сайты галерей позволяют продавать работы коллекционерам по всему миру. • Виртуальные выставки и VR-технологии позволяют демонстрировать произведения искусства удалённо. • Социальные сети (Instagram) стали основным инструментом для продвижения художников и галерей.

Пример: Во время пандемии COVID-19 галереи, такие как David Zwirner, разработали виртуальные шоурумы, что позволило им сохранить продажи.

3. Изменение аудитории и подходов к коллекционированию

Тогда: • Коллекционерами были преимущественно представители старшего поколения, часто покупающие работы известных художников как символ статуса или долгосрочную инвестицию.

Сейчас: • Появление миллениалов и поколений Z как коллекционеров. Молодые покупатели предпочитают работы современных и цифровых художников. Они часто делают покупки онлайн и инвестируют в более доступные работы (например, тиражные фотографии или цифровое искусство). • Возросла популярность NFT-искусства и блокчейн-технологий для подтверждения подлинности работ.

Пример: Галереи, такие как SuperRare и традиционные игроки (например, Christie’s), активно включают цифровое искусство в свои продажи.

4. Смещение фокуса на современное искусство

Тогда: • В 1990-х годах на арт-рынке доминировало классическое и модернистское искусство. Современные художники часто оставались на периферии.

Сейчас: • Современное искусство стало доминирующим направлением в галерейном бизнесе. Галереи, такие как White Cube и FUTURO, продвигают художников, работающих с новыми медиа, перформансами, видеоартом и инсталляциями. • В России, например, вырос интерес к концептуальному и социально ангажированному искусству.

5. Возрастание роли арт-ярмарок

Тогда: • Галереи полагались на собственные выставочные пространства и редко участвовали в международных ярмарках.

Сейчас: • Арт-ярмарки стали важнейшими точками продаж. Такие события, как Art Basel, Frieze и российская Cosmoscow, привлекают коллекционеров и укрепляют связи с международными институциями. • Участие в ярмарке — это не только способ продаж, но и имиджевая стратегия галерей.

6. Смешение ролей: галереи как культурные центры

Тогда: • Галереи в основном выступали как коммерческие площадки для продажи произведений искусства.

Сейчас: • Галереи стали выполнять образовательную и культурную роль: • Организация лекций, паблик-токов и мастер-классов. • Издание книг и каталогов. • Создание арт-резиденций и образовательных программ. • Многие галереи, например Ural Vision Gallery и Reportage, также поддерживают молодых художников, предоставляя платформу для их развития.

7. Инвестиции в искусство и финансовые инструменты

Тогда: • Искусство приобреталось в основном из эстетических и культурных соображений.

Сейчас: • Искусство стало рассматриваться как инвестиционный актив. Галереи работают с коллекционерами, помогая им формировать инвестиционные портфели. • Появились арт-фонды и финансовые механизмы для работы с произведениями искусства.

За последние 30 лет галерейный бизнес значительно изменился благодаря глобализации, цифровым технологиям, изменению аудитории и переосмыслению роли галерей. Сегодня галереи — это не просто пространства для продажи произведений искусства, а полноценные культурные хабы, объединяющие коммерческую, образовательную и социальную миссию.

Анализ ключевых международных игроков рынка

Gagosian — одна из ведущих мировых галерей, специализирующаяся на современном и модернистском искусстве.

Владелец: Галерея основана и управляется Ларри Гагосяном, который открыл первую галерею в Лос-Анджелесе в 1980 году.

Портфолио художников: Галерея представляет более 100 художников, включая таких известных мастеров, как Джефф Кунс, Такеши Мураками, Энди Уорхол, Пабло Пикассо и многих других.

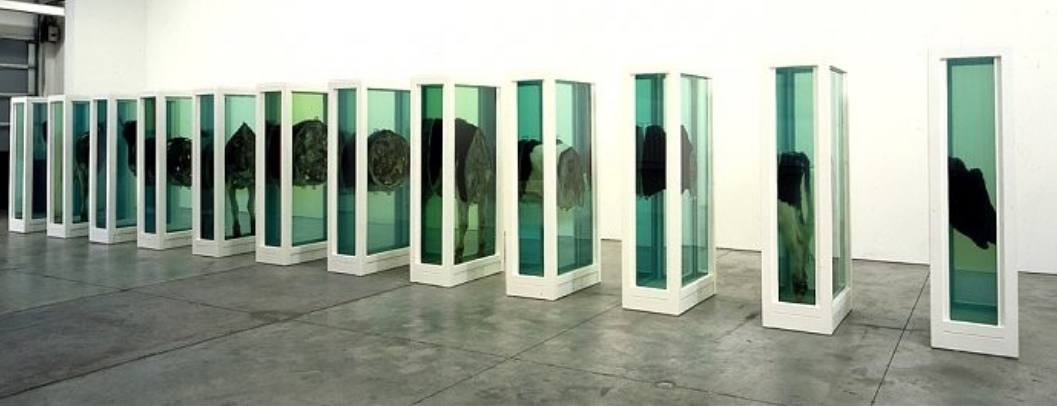

Знаковые выставочные проекты: • «The Maps of Jasper Johns» (1989): первая выставка в новом пространстве на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. • «No Sense of Absolute Corruption» (1996): первая выставка в Америке, на которой были показаны животные Дэмьена Херста в формальдегиде.

Стратегии продвижения: Галерея активно участвует в международных арт-ярмарках, развивает онлайн-присутствие через виртуальные выставочные залы и издает собственный журнал Gagosian Quarterly.

Годовой оборот: По оценкам, годовой оборот галереи составляет около 1 миллиарда долларов.

White Cube — одна из ведущих мировых галерей современного искусства, основанная в 1993 году Джей Джоплингом. Галерея специализируется на представлении и продвижении работ современных художников, включая как признанных мастеров, так и перспективных талантов.

Владелец: Джей Джоплинг, британский арт-дилер, основал и управляет галереей с момента ее открытия.

Портфолио художников: White Cube представляет более 60 международных художников и наследий, включая таких известных мастеров, как Трейси Эмин, Гилберт и Джордж, Энтони Гормли, Андреас Гурски, Дэмьен Херст, Ансельм Кифер, Брюс Науман и Джефф Уолл.

Знаковые выставочные проекты: • «Life in Pictures» (2024): масштабная ретроспектива работ Джеффа Уолла, отмечающая 30-летие сотрудничества художника с галереей. • «The Void» (2024): выставка работ Такиса, ведущей фигуры кинетического и звукового искусства.

Стратегии продвижения: Галерея активно расширяет свое присутствие на международной арене, открывая пространства в Лондоне, Гонконге, Париже, Нью-Йорке и Сеуле. White Cube участвует в ведущих международных арт-ярмарках и реализует онлайн-программы выставок.

David Zwirner Gallery — одна из ведущих мировых галерей современного искусства, основанная в 1993 году в Нью-Йорке.

Владелец: Галерея основана и управляется Дэвидом Цвирнером, известным арт-дилером и куратором.

Специализация: Галерея специализируется на современном и послевоенном искусстве, представляя как признанных мастеров, так и перспективных современных художников.

Портфолио художников: Среди представленных галереей художников и наследий — Яёи Кусама, Герхард Рихтер, Люк Тойманс, Керри Джеймс Маршалл, Йозеф и Анни Альберс, а также многие другие.

Знаковые выставочные проекты: • «30 Years of David Zwirner» (2024): юбилейная выставка, отмечающая 30-летие галереи, с участием работ всех представленных художников. • «On Kawara: Date Paintings» (2024): ретроспектива работ японского художника Он Кавара в лондонском филиале галереи.

Стратегии продвижения: Галерея активно расширяет свое присутствие на международной арене, открывая филиалы в Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже и Гонконге. Она участвует в ведущих арт-ярмарках, издает книги и каталоги, а также развивает цифровые платформы для онлайн-выставок и продаж.

Victoria Miro Gallery — ведущая британская галерея современного искусства, основанная в 1985 году в Лондоне.

Владелец: Галерея основана и управляется Викторией Миро, британским арт-дилером, известной своей поддержкой как признанных, так и начинающих художников.

Специализация: Галерея специализируется на современном искусстве, представляя работы художников из США, Европы и Азии, а также поддерживая молодых британских талантов.

Портфолио художников: Victoria Miro представляет около 40 международных художников и наследий, включая таких мастеров, как Яёи Кусама, Кудзанай-Вайолет Хвами, Чантал Джоффе, Исаак Жюльен и др.

Знаковые выставочные проекты: • «LEDA and the SWAN: a myth of creation and destruction» (1 декабря 2023 — 13 января 2024): выставка, курируемая Минной Мур Эде, представившая новые работы шестнадцати художников в различных медиа — рисунке, живописи, скульптуре, фильме и танце. • «Yayoi Kusama: I Want Your Tears to Flow with the Words I Wrote» (2020): двенадцатая выставка Яёи Кусамы в галерее, включавшая новые скульптуры и инсталляции.

Стратегии продвижения: Галерея активно участвует в международных арт-ярмарках, таких как Frieze и Art Basel, издает каталоги и книги.

Подробный анализ международной галереи Tina Keng Gallery

Tina Keng Gallery — это уникальный игрок на международной арт-сцене, который выделяется благодаря своей специализации на азиатском модернизме и современном искусстве, а также проработанной бизнес-модели, ориентированной на долгосрочное сотрудничество с художниками и продвижение культурных ценностей.

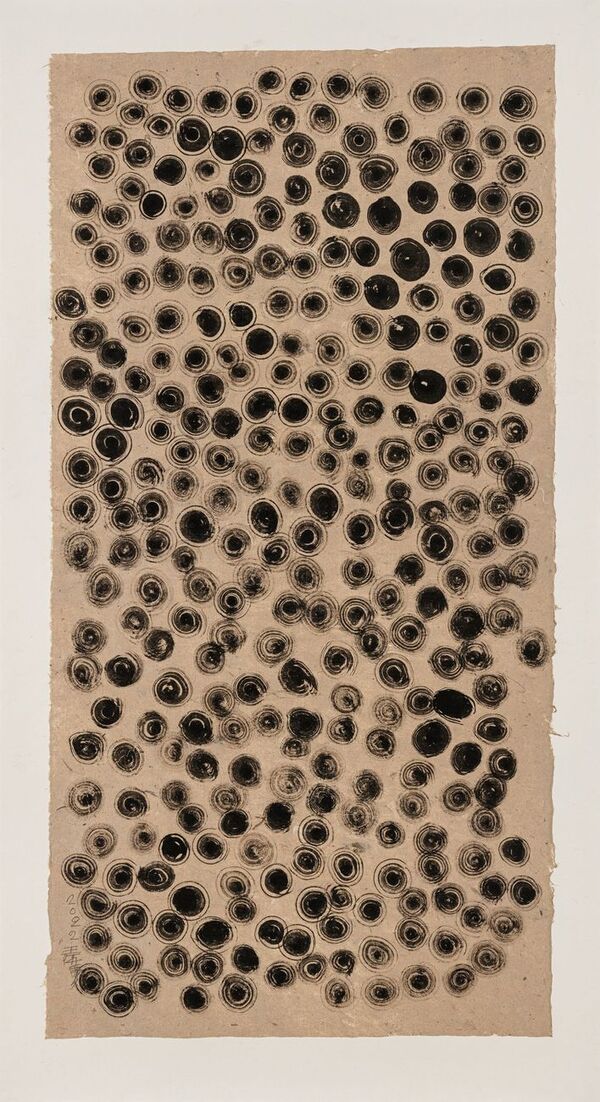

Выставка: Джейсон Чи, Perplexity, Галерея Тины Кенг

Владелец: Галерея основана и управляется Тиной Кенг, которая ранее руководила Lin & Keng Gallery в Тайбэе и Пекине.

Портфолио художников: Галерея представляет работы таких мастеров, как Сань Юй, Чжао Уцзи, Юн Ги, а также современных художников, включая Сопхипа Пича и Сюй Цзян.

Знаковые выставочные проекты: • «Sanyu’s Hidden Blossoms: Through the Eyes of a Dandy» (2018): выставка, посвященная работам Сань Юя. • «Walking the Woods» (2022): персональная выставка Сопхипа Пича.

Вид инсталляции: Sanyu’s Hidden Blossoms: Through the Eyes of a Dandy

Санью, Ваза с фиалками (1940-е годы)

Чем Tina Keng Gallery выделяется?

Специализация

• Tina Keng Gallery фокусируется на работах азиатских модернистов XX века и современных художников, в основном из Восточной и Юго-Восточной Азии. • Эта узкая специализация отличает ее от галерей, таких как Gagosian или David Zwirner, которые охватывают широкий спектр направлений искусства.

Укрепление азиатского модернизма

• Галерея активно популяризирует художников, таких как Сань Юй и Чжао Уцзи, чьи работы сочетали традиционные китайские техники с западными художественными практиками. • Такой подход выделяет ее на фоне галерей, представляющих преимущественно западное искусство (например, White Cube или Victoria Miro).

Присутствие на международной арене

• Несмотря на базу в Тайбэе, Tina Keng Gallery имеет значительное влияние на мировом арт-рынке, участвуя в таких мероприятиях, как Art Basel Hong Kong и Art Basel Miami Beach.

Бизнес-модель

Долгосрочное сотрудничество

• Галерея строит длительные отношения с художниками, продвигая их работы не только на выставках, но и через участие в ярмарках, кураторских проектах и образовательных инициативах. • Она не просто продает работы, но и поддерживает художников в создании новых проектов.

Фокус на коллекционерах

• Tina Keng Gallery нацелена на коллекционеров, которые заинтересованы в инвестировании в работы азиатских мастеров. Галерея создает добавленную ценность, представляя малоизвестные работы великих художников.

Работа с наследиями

• Галерея активно работает с наследиями, представляя произведения художников, которые уже покинули этот мир. Это требует профессионального подхода к исследованиям, атрибуции и реставрации.

Цифровизация

• Галерея адаптировалась к современным условиям, активно развивая онлайн-платформы и организуя виртуальные выставки.

Принципы работы с художниками

Поддержка уникального голоса

• Tina Keng Gallery выбирает художников с уникальным художественным видением, которые создают работы на пересечении восточной и западной традиций.

Интеграция в международный контекст

• Галерея помогает художникам выйти на международный рынок через участие в ярмарках, публикацию каталогов и сотрудничество с кураторскими институциями.

Кураторская поддержка

• Галерея не только представляет работы художников, но и курирует их карьеры, помогая им находить новые аудитории.

Ян Мао-Линь: Памятные вещи, 2022

Юань Хуэй-Ли: Движение в неподвижности, 2023

Стратегия выставочной деятельности

Фокус на ретроспективах

• Галерея часто организует ретроспективы, которые раскрывают творчество художников в историческом и культурном контексте (например, выставка Сань Юя).

Тематические выставки

• Тематические проекты помогают галерее не только привлекать внимание аудитории, но и развивать культурный дискурс вокруг представленных работ.

Акцент на коллекционеров

• Каждая выставка тщательно подготовлена, чтобы подчеркнуть инвестиционный потенциал представленных работ.

Маркетинговая политика

Целевое продвижение

• Tina Keng Gallery активно работает с аудиторией коллекционеров и кураторов, используя персонализированный подход.

Международные арт-ярмарки

• Галерея участвует в ключевых ярмарках, таких как Art Basel и Frieze, чтобы укрепить свои позиции на международном рынке.

Публикации и образовательные проекты

• Галерея издает книги и каталоги, посвященные представленным художникам, а также организует лекции и дискуссии.

Цифровое присутствие

• Tina Keng Gallery эффективно использует цифровые платформы, включая онлайн-выставки, социальные сети и веб-сайт, для продвижения своих проектов.

Почему Tina Keng Gallery стала заметным игроком?

Стратегическая специализация

• Фокус на азиатском модернизме позволил галерее занять уникальную нишу, которая сочетает культурное значение и инвестиционную привлекательность.

Качество кураторской работы

• Тщательно продуманные выставки и ретроспективы укрепляют репутацию галереи как профессиональной институции.

Международное присутствие

• Участие в ключевых ярмарках и сотрудничество с международными коллекционерами сделали галерею известной на мировом уровне.

Целевая аудитория

•Галерея ориентирована на состоятельных коллекционеров, которые видят в искусстве не только культурную ценность, но и инвестиционный инструмент.

Chen Chun-Hao: Подражание Даме с Флейтой, Гай Ци, Династия Цин, 2024

Wang Huaiqing: 2022 Рассвет 2, 2022

Таким образом, Tina Keng Gallery выделяется благодаря своему глубокому фокусу на азиатском искусстве, индивидуальному подходу к художникам и сильной кураторской стратегии. Эти факторы обеспечивают ей прочное место в международной арт-индустрии.

Анализ российских ключевых игроков рынка

Галерея pop/off/art, основанная в 2004 году искусствоведом Сергеем Поповым, является одной из ведущих площадок современного искусства в России. С момента своего основания галерея активно продвигает как российских, так и зарубежных художников, уделяя особое внимание авторам из постсоветского пространства, Восточной и Центральной Европы.

Специализация и портфолио художников:

Галерея представляет авторов нескольких поколений, включая: • Классиков современного искусства: Эрик Булатов, Юрий Злотников, Аркадий Петров. • Современных художников: Вика Бегальская, Александр Вилкин, Владимир Потапов, Анна Фобия и другие.

Такой широкий спектр позволяет демонстрировать разнообразие направлений и стилей в современном искусстве.

Знаковые выставочные проекты:

• «Exit — Exit» (2023): Персональная выставка Эрика Булатова, приуроченная к 90-летию художника. • «Сигнальная система» (2024): Ретроспектива Юрия Злотникова в Государственной Третьяковской галерее. • «Возвращение времени» (2024): Выставка Владимира Куприянова в Московском музее современного искусства.

Эти проекты подчеркивают стремление к сотрудничеству с ведущими музеями и институциями для продвижения искусства.

Стратегии продвижения:

Галерея активно участвует в международных арт-ярмарках, таких как Cosmoscow, и организует выставки своих художников в крупнейших российских музеях, включая Государственную Третьяковскую галерею и Русский музей. В 2023 году pop/off/art открыла новое пространство «pop/off/art 2.0» в историческом центре Москвы, расширяя свою аудиторию и предоставляя дополнительные возможности для экспозиции.

Примерный годовой оборот:

Как частная галерея, pop/off/art не раскрывает свои финансовые показатели. Однако, учитывая ее активное участие в международных ярмарках, сотрудничество с ведущими музеями и представление работ известных художников, можно предположить, что годовой оборот галереи составляет от 1 до 5 миллионов долларов.

Галерея Anna Nova, основанная в 2005 году в Санкт-Петербурге, является одной из ведущих институций в области современного искусства в России. Галерея сотрудничает с российскими и зарубежными художниками и кураторами, создавая смелые и новаторские проекты, отражающие основные тенденции актуального искусства.

Специализация: Галерея фокусируется на современном искусстве, представляя широкий спектр медиа: живопись, графику, скульптуру, объекты, инсталляции, видеоарт и перформанс. Особое внимание уделяется экспериментальным и концептуальным проектам, исследующим актуальные темы и идеи.

Владелец: Основателем и руководителем галереи является Анна Баринова (известная как Анна Нова). Под ее руководством галерея активно продвигает российских художников на международной арене и реализует образовательные проекты.

Портфолио художников: Галерея представляет работы как признанных мастеров, так и молодых талантов. Среди художников галереи: Ольга Гротова, Марья Дмитриева, Дмитрий Каварга, Валерий Кацуба, Саша Кокачева и др

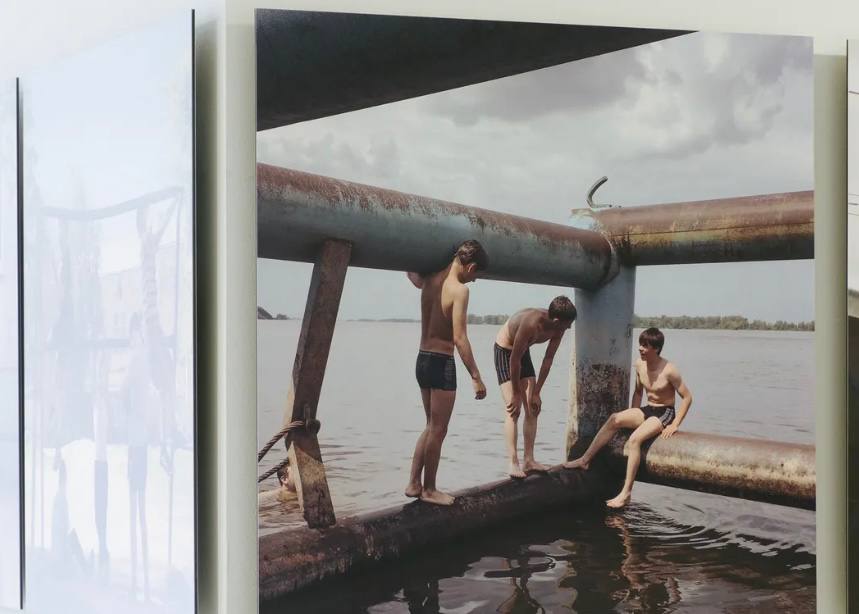

Знаковые выставочные проекты: Галерея организовала множество значимых выставок, среди которых: • «Седьмое небо» (2024): Первая посмертная выставка фотографа Дмитрия Маркова, представившая 60 работ, созданных с 2014 по 2023 годы. • «The storyteller» (2022): Дуэтный проект Устины Яковлевой и финской художницы Сильвии Явен под кураторством Анны Заведий. • «Floating utopia» (2022): Дебютная выставка финалистов VIII конкурса Nova Art Юлии Вергазовой и Николая Ульянова.

Стратегии продвижения: Галерея активно участвует в международных арт-ярмарках, таких как ARCO Madrid, VOLTA Art Fairs, PHOTOFAIRS Shanghai, Art Cologne, Contemporary Istanbul Art Fair, Cosmoscow и viennacontemporary. Работы художников галереи находятся в коллекциях Центра Помпиду, галереи Тейт, Музея современного искусства M HKA, Государственной Третьяковской галереи и других престижных институций.

Примерный годовой оборот: Можно предположить, что годовой оборот галереи составляет от 1 до 5 миллионов долларов.

Галерея FUTURO — независимая галерея современного искусства, основанная в 2016 году в Нижнем Новгороде. Она расположена в историческом центре города, на улице Рождественской, в здании бывшего доходного дома Городского общества — памятнике архитектуры XIX века. Основателями галереи являются Владимир Панов и Михаил Маркевич, также известные по проекту «Еда и культура».

Специализация: Галерея специализируется на современном искусстве, представляя работы как признанных мастеров, так и активно развивающихся молодых авторов. Она функционирует как мультиформатное пространство, совмещающее функции выставочного зала, лектория, кинотеатра, концертной и театральной площадки, а также арт-инкубатора.

Портфолио художников: FUTURO Gallery сотрудничает с разнообразными художниками, включая: • Сергей Карев: современный художник, представленный галереей на ярмарке Cosmoscow 2023. • Александра Павловская: художница, чьи работы также были показаны на Cosmoscow 2023. • Андрей Бергер: еще один автор, представленный галереей на той же ярмарке.

Знаковые выставочные проекты: Среди значимых выставок галереи можно отметить: • «Быть в искусстве!» (2024): первая выставка в новом московском пространстве галереи, представленная арт-группой NONSNS — дуэтом художников Гоши Голицына и Марии Челоянц. • «Спят усталые игрушки. Тедди» (2024): выставка художника Даниила Антропова, проходившая с 7 ноября по 15 декабря 2024 года.

Стратегии продвижения: Галерея активно участвует в международных ярмарках современного искусства, таких как Cosmoscow, и входит в состав Ассоциации галерей. С 2023 года FUTURO Gallery участвует в региональной программе арт-резиденций Нижегородской области, оказывая поддержку авторам на всех этапах создания проектов. В сентябре 2024 года галерея открыла новое пространство в Москве на территории Центра современного искусства «Винзавод», расширяя свою географию и привлекая новую аудиторию.

Примерный годовой оборот: Можно предположить, что годовой оборот галереи составляет от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.

Ural Vision Gallery — международная галерея современного искусства, основанная в 2009 году в Екатеринбурге под названием «АРТ-СЛОВАРЬ». В 2012 году галерея сменила название на Ural Vision Gallery (UVG) и переориентировалась на поддержку и продвижение современного искусства.

Специализация:

Галерея специализируется на современном искусстве, представляя работы как российских, так и зарубежных художников. UVG активно участвует в формировании фонда современного искусства, организует выставки и образовательные программы, направленные на популяризацию актуальных художественных практик.

Владелец: Основателями галереи являются Виктор и Алла Лощенко.

Портфолио художников:

Галерея сотрудничает с широким кругом художников, включая: • Ольга Тобрелутс — российская художница, работающая в жанре медиа-арта. • Игорь Пестов — современный российский художник. • Андрей Горбунов — российский художник, известный своими живописными работами. • Иван Плющ — современный художник, работающий в различных медиа. • Даниил Архипенко — молодой российский художник. • Ирина Дрозд — современная художница из России.

Знаковые выставочные проекты: • «Те, кто не слышат музыку, думают, что танцующие сошли с ума» (2012): первая выставка под новым брендом Ural Vision Gallery, совместно с Marina Gisich Gallery. • «Абсолютная красота. Новая Академия в Санкт-Петербурге» (2015): выставка в Будапеште, организованная галереей, с работами Тимура Новикова, Олега Маслова, Виктора Кузнецова и других. • «Искусство как неизбежность: Коллекция Ural Vision Foundation» (2019): выставка, приуроченная к десятилетию галереи, с участием художников, сотрудничавших с галереей на протяжении ее существования.

Стратегии продвижения:

Галерея активно участвует в международных ярмарках современного искусства, таких как Art Miami, Art Market Budapest, Art Paris, Art Vilnius, Cosmoscow, Scope New York и viennacontemporary. UVG также организует выставки российских художников за рубежом, способствуя их интеграции в международное арт-сообщество. С 2015 по 2019 годы галерея имела филиал с арт-резиденцией и выставочным пространством в Будапеште, а в 2020 году филиал переехал в Вену.

Примерный годовой оборот:

Можно предположить, что годовой оборот галереи составляет от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.

Подробный анализ российской галереи Люмьер

Галерея Люмьер, основанная в 2001 году Натальей Григорьевой-Литвинской, является одной из старейших московских галерей, специализирующихся на искусстве фотографии. Галерея представляет признанных советских и зарубежных фотографов, а также работает с современными авторами. За время существования галерее удалось собрать коллекцию советской фотографии, охватывающую период с 1920-х по 1990-е годы и включающую 13 300 авторских отпечатков.

Выставка Альберта Уотсона

Наталья Григорьева-Литвинская

Владелец: Основателем и директором галереи является Наталья Григорьева-Литвинская, коллекционер и куратор с более чем 20-летним стажем. Под ее руководством галерея организовала более 200 выставок и издала 12 авторских монографий, посвященных советской фотографии.

Портфолио художников: Галерея сотрудничает с признанными советскими и зарубежными фотографами, а также с современными авторами. В ее коллекции представлены работы таких мастеров, как Александр Родченко, Наум Грановский, Владимир Лагранж и многих других.

Знаковые выставочные проекты: Среди значимых выставок галереи можно отметить: • «Александр Родченко»: выставка, посвященная работам одного из основоположников советской фотографии. • «Владимир Лагранж»: ретроспектива классика советской фотографии. • «Москва Наума Грановского»: экспозиция, демонстрирующая работы главного архитектурного фотографа столицы.

Чем галерея Люмьер выделяется среди других российских галерей?

Специализация

• Галерея Люмьер ориентирована на искусство фотографии, что само по себе отличает ее от большинства российских галерей, которые сосредоточены на живописи, скульптуре или современных мультимедиа. • Её коллекция включает более 13 000 работ советских фотографов, что делает ее одним из крупнейших архивов фотографий в стране.

Фокус на исторической и культурной ценности

• В отличие от многих современных галерей, которые стремятся работать с молодыми и актуальными художниками, галерея Люмьер уделяет особое внимание исторической фотографии, особенно советского периода (1920–1990-е годы). • Это делает галерею важным институтом, сохраняющим культурное наследие России.

Работа с международными именами

• Помимо советских мастеров, галерея представляет работы известных международных фотографов, таких как Анри Картье-Брессон, Роберт Дуазно и другие. Это укрепляет ее позиции на международной арене.

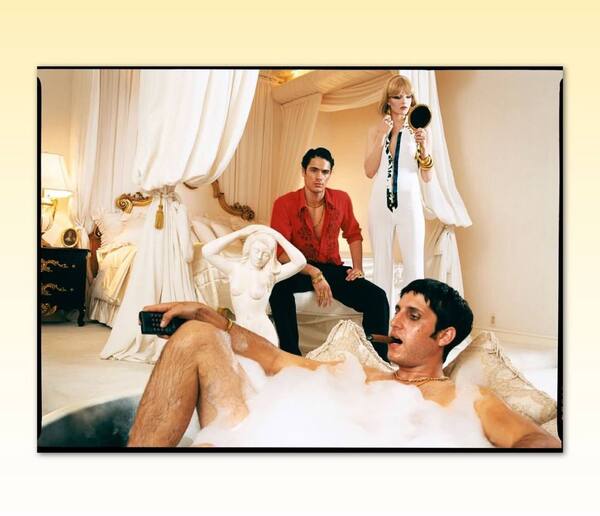

Яков Халип «Ночная вахта», 1936

David LaChapelle «In This Country, You Got to Make the Money», 2002

Бизнес-модель

Аудитория

• Галерея ориентируется на коллекционеров, музеи, институции и широкой круг зрителей, интересующихся фотографией. • Четкий фокус на исторической фотографии привлекает как академическую аудиторию, так и коллекционеров, ищущих редкие работы.

Монетизация

• Основные источники дохода: • Продажа работ коллекционерам и музеям. • Организация выставок (включая платный вход). • Издание книг и каталогов о фотографии, которые также продаются. • Проведение образовательных мероприятий, таких как лекции и мастер-классы.

Партнерства

• Галерея активно сотрудничает с ведущими российскими и международными музеями, такими как Государственная Третьяковская галерея и Мультимедиа Арт Музей.

Принципы работы с художниками

Фокус на наследии

• Галерея в основном работает с наследиями фотографов, таких как Александр Родченко, Наум Грановский и другие. Это требует профессионального подхода к атрибуции, реставрации и архивированию.

Современные авторы

• Несмотря на акцент на исторической фотографии, галерея поддерживает и современных фотографов, помогая им участвовать в международных выставках и ярмарках.

Кураторский подход

• Работа с художниками включает не только демонстрацию работ, но и глубокую исследовательскую работу для создания контекстуальных выставок, которые объясняют значимость и актуальность фотографий.

Стратегия выставочной деятельности

Ретроспективы

• Галерея Люмьер регулярно организует крупные ретроспективы, которые исследуют работы одного мастера или целую эпоху. • Пример: «Москва Наума Грановского» — выставка, которая продемонстрировала уникальный взгляд на столицу через объектив мастера.

Тематические выставки

• Такие проекты объединяют работы разных авторов вокруг одной темы, привлекая более широкую аудиторию. • Пример: «Жизнь как кино» — выставка, посвященная фотографиям, вдохновленным кинематографом.

Международные проекты

• Галерея привозит в Россию работы известных международных фотографов, таких как Анри Картье-Брессон, Роберт Дуазно и других, что помогает укрепить ее позиции на международной арт-сцене.

Долгосрочные выставки

• Галерея регулярно организует выставки, которые длительное время остаются доступными, что позволяет привлекать больше посетителей.

Выставка отпечатков Альберта Уотсона, 2024

Маркетинговая политика

Цифровое присутствие

• Галерея активно использует свой сайт и социальные сети для продвижения выставок, публикации образовательного контента и привлечения аудитории.

Публикации

• Галерея издает книги, каталоги и альбомы, посвященные фотографам и их работам. Эти издания востребованы как у коллекционеров, так и у академической аудитории.

Образовательные проекты

• Лекции, мастер-классы и кураторские экскурсии помогают популяризировать фотографию и укрепляют связь галереи с аудиторией.

Участие в ярмарках

• Галерея участвует в таких событиях, как Cosmoscow, где представляет коллекции исторической и современной фотографии, что помогает укреплять бренд на арт-рынке.

Почему галерея Люмьер стала заметным игроком?

1. Четкая ниша

• Специализация на фотографии, особенно советского периода, делает галерею уникальной на российском арт-рынке.

2. Институциональное партнерство

• Сотрудничество с музеями и архивами усиливает доверие к галерее как к профессиональной институции.

3. Международное признание

• Работа с международными мастерами и участие в выставках за рубежом позволяет галерее быть видимой не только в России, но и за ее пределами.

4. Инвестиционный интерес

• Сотрудничество с коллекционерами и высокий уровень атрибуции работ привлекают покупателей, рассматривающих фотографию как инвестицию.

5. Долговременные культурные проекты

• Галерея активно сохраняет и продвигает культурное наследие, что делает ее не просто коммерческим, но и значимым культурным игроком.

Галерея Люмьер выделяется на фоне других российских галерей благодаря четкой специализации, профессиональной работе с наследием фотографов, а также умению интегрировать искусство фотографии в современный культурный контекст. Ее успешная бизнес-модель, маркетинговая политика и партнерства с крупными институциями делают галерею ключевым игроком на российском и международном арт-рынке.

Юрий Луньков «Зима», 1965

Итог: чем российский контекст отличается от мирового? С чем эти отличия связаны?

Российский галерейный рынок обладает рядом уникальных особенностей, которые отличают его от международного. Эти отличия связаны с историческими, экономическими и культурными факторами, а также с уровнем развития арт-рынка в стране.

1.Уровень зрелости рынка

• Международный рынок в странах Европы и США сформировался давно и включает широкий круг участников: галереи, арт-дилеров, аукционные дома, частных коллекционеров, арт-консультантов, институции и другие. Он характеризуется высокой конкуренцией, профессионализмом, масштабной интеграцией с финансовыми инструментами (арт-фонды, инвестиции в искусство). • Российский рынок: относительно молод (активное развитие началось только в 1990-х годах). Он менее структурирован, а число профессиональных игроков ограничено. Многие процессы, такие как формирование арт-фондов или активное участие частных коллекционеров, находятся на стадии становления.

2.Специализация галерей

• Международный рынок: Галереи часто имеют узкую специализацию (например, современное искусство, классическое искусство, азиатский модернизм). Каждая галерея активно работает над формированием уникальной ниши. • Российский рынок: Многие галереи работают в нескольких направлениях одновременно, комбинируя современное искусство, фотографию, и даже дизайн. Галереи, такие как «Люмьер» или Anna Nova, выделяются своей специализацией, но большинство галерей ориентируются на широкий спектр художников и медиа

3. Роль государства

• Международный рынок: Роль государства минимальна. Рынок регулируется самими игроками, а крупнейшие галереи сотрудничают с музеями и институциями в рамках кураторских проектов. • Российский рынок: Государство играет более заметную роль, особенно через музеи (например, Третьяковская галерея, Эрмитаж) и участие в крупных культурных проектах. Часто частные галереи вынуждены сотрудничать с государственными институциями для легитимации своих проектов.

4. Инфраструктура

• Международный рынок: Сильная инфраструктура — от логистики до арт-фондов. Галереи могут легко транспортировать произведения, организовывать международные выставки и участвовать в мировых ярмарках. • Российский рынок: Инфраструктура менее развита. Проблемы с транспортировкой произведений, таможенным оформлением и страхованием остаются барьерами. Тем не менее, инициативы вроде Cosmoscow помогают интегрировать российский рынок в международный контекст.

5. Аудитория и коллекционеры

• Международный рынок: Аудитория коллекционеров глобальна, включает как частных инвесторов, так и корпоративные коллекции (банки, крупные корпорации). Коллекционирование рассматривается как инвестиция. • Российский рынок: Частные коллекционеры составляют основную часть покупателей, но их число ограничено. Коллекционирование в России чаще имеет статус личного увлечения, а не инвестиции.

6. Особенности ведения бизнеса

Прямые продажи

• В России галереи часто работают через личные контакты, поскольку публичные продажи произведений искусства не так распространены. Это связано с небольшим числом аукционных домов и историческим недоверием к публичным рынкам.

Роль социальных связей

• Ведение галерейного бизнеса в России во многом зависит от личных контактов и отношений с коллекционерами, художниками и институциями.

Маркетинговые вызовы

• Галереи в России чаще используют традиционные методы продвижения (выставки, публикации), но начинают адаптировать цифровые технологии: онлайн-выставки, виртуальные туры, социальные сети. Однако это отстаёт от уровня, достигнутого международными игроками.

7. Экономические и юридические барьеры

• Высокие пошлины на импорт произведений искусства. • Недостаточное развитие законодательства в области авторских прав. • Невысокая покупательная способность по сравнению с международными рынками, что ограничивает объём продаж.

8. Влияние культурного контекста

• В России наблюдается исторически сложившаяся ориентация на классическое искусство, что затрудняет продвижение современных направлений. • Некоторые галереи, такие как Anna Nova или FUTURO, успешно преодолевают этот барьер, работая с современными художниками и продвигая новые формы искусства.

Почему российские галереи становятся заметными игроками?

• Специализация на локальном наследии: Галереи, такие как «Люмьер», активно продвигают советское и российское искусство, делая его частью мирового дискурса. • Сотрудничество с международными институциями: Участие в ярмарках, таких как Cosmoscow, Art Dubai или Art Basel, помогает интегрировать российский арт-рынок в международный. • Развитие внутренних инициатив: Создание региональных проектов, арт-резиденций (например, Ural Vision Gallery), помогает развивать рынок в регионах.

Вывод:

Российский галерейный рынок отличается от международного своей молодостью, сильной зависимостью от личных связей и ограниченной инфраструктурой. Однако его уникальность заключается в ориентации на сохранение локального культурного наследия и экспериментальные формы современного искусства. При этом российские галереи постепенно интегрируются в международное арт-сообщество, преодолевая экономические и культурные барьеры.