Дискуссия о номиналистической теории эстетического опыта

В журнале «Вестник Московского университета. Серия 7. Философия» (№ 1, 2023) была опубликована дискуссия о возможностях построения номиналистической теории эстетического опыта по аналогии с номиналистической философией искусства. В центре дискуссии оказалась статья философа Андрея Нехаева, предложившего теорию, согласно которой просто невозможно привести конкретные свойства, скрывающиеся за термином «прекрасное». Следовательно, опытом прекрасного, или эстетическим опытом, мы можем поделиться, только непосредственно указав на него, но описать его содержательно невозможно. Я указал на сложности, возникающие в рамках подобной теории.

В заключении статьи я привожу основания феноменологической теории эстетического опыта:

«Мне кажется верным утверждение о том, что эстетический опыт — это некоторый объект. Однако я считаю неверным, что термин „эстетический опыт“ является жестким десигнатором, а не дескрипцией — мы вполне можем дать ему описательное определение. На данный момент я не готов предложить подобного рода определение, для этого потребовалось бы написать отдельную статью или даже книгу, поэтому предлагаю рассмотреть основания теории, которую можно было бы назвать феноменолого-герменевтической теорией эстетического опыта.

Для данной теории эстетический опыт представляет собой определенный тип интенциональных актов, характеризуемых особенными ноэтико-ноэматическими характеристиками […]. Ноэма, объективная составляющая подобных актов, представляет собой предмет, который воспринимается нами как прекрасный. Ноэза же характеризует особенности самого акта, показывает, как именно нам дается этот предмет. Например, если я получаю эстетический опыт от Собора святого Петра, то ноэматической составляющей данного акта оказывается сам собор, тогда как ноэтической составляющей является как раз то, что этот собор дан мне в модусе эстетического восхищения, а не простого представления, воспоминания, воображения, страха и т. п. В свою очередь ноэтические аспекты эстетического опыта сами могут быть рассмотрены в феноменологической рефлексии как интенциональные объекты, то есть ноэмы, а их основные черты содержательно описаны. То есть я могу описывать желание, воспоминание, эстетическое наслаждение, страх как особенные ноэмы, данные мне с помощью ноэзы феноменологической рефлексии.

Об эстетическом опыте мы также можем говорить в терминах степени, и поэтому вполне осмысленным будет высказывание о том, что один эстетический опыт будет более эстетическим, чем другой. Так, фраза «Мой эстетический опыт от посещения Собора святого Петра в Риме стократно превосходит эстетический опыт от просмотра фильма Л. фон Триера „Антихрист“» вполне осмысленна.

Именно поэтому я и говорю, что для феноменолого герменевтической теории эстетического опыта данный опыт является особого рода объектом, но при этом данный объект может быть описан с помощью процедуры феноменологической рефлексии. В связи с этим можно упомянуть, что Гуссерль часто подчеркивал, что его метод носит именно дескриптивный анализ. Поэтому, я думаю, что если перевести феноменологию эстетического опыта на язык аналитической философии, она вполне станет одним из вариантов реалистических теорий, отстаивающих идею, что термин «эстетический опыт» является скрытой дескрипцией.

Вид интерьера Собора Св. Петра в Риме

При этом такой вариант эстетического реализма будет более тонким, чем тот, который критикует Нехаев. Согласно его представлению эстетического реализма, термин «прекрасное» обозначает что-то в объекте, тогда как предлагаемый мной феноменолого-герменевтический подход утверждает, что термин «прекрасное» имеет отношение не к самому объекту, а к тому акту, в котором этот объект нам дан. Соответственно, при таком подходе мы освобождаемся от необходимости идентифицировать нечто «прекрасное» в самих вещах, но при этом можем находить некоторый объективный смысл термина «прекрасное» в тех актах, в которых нам даны те или иные объекты. При этом аргументы Нехаева от зомби искусства против эстетического реализма как раз основываются на невозможности найти в самом объекте особые эстетические свойства. С этим феноменолог-герменевт согласится, но при этом он скажет, что мы можем выявлять объективные свойства эстетического опыта, взяв в скобки сам объект, который в нас этот эстетический опыт вызвал.

Но каким образом может феноменологическое описание эстетического опыта носить общеобязательный характер?

Что гарантирует мне, что, проведя подобные описания, я смогу выискать некую универсальную структуру опыта прекрасного? Здесь важно упомянуть о повороте феноменологии к интерсубъективности, начавшемся с «Картезианских медитаций» Гуссерля и впоследствии развитом Левинасом, Арендт и Хабермасом. Согласно этому повороту, объективность в действительности является интерсубъективностью. Поэтому если я воспринимаю некий опыт как любовь, страх или эстетическое восхищение, это значит, что меня каким-то образом научили делать это другие, а всякий опыт вообще отсылает к некоторому трансцендентальному сообществу, которое когда-то установило имеющиеся типы опыта и способы говорения о них. Соответственно, даже если теперь я в своих описаниях опыта любви могу ошибаться, у нас как сообщества есть возможность рационально дискутировать и приходить к консенсусу о том, какое описание является более точным и правильным.

Каким образом происходит это научение субъекта базовым интерсубъективным структурам опыта и способам говорения о них?

Разумеется, через язык и общие практики, в которых участвуют индивиды. Именно поэтому мою теорию я называю не просто феноменологической, но феноменолого-герменевтической. Полагаю, что основные способы понимания того, что такое эстетический опыт, достигают нас через взаимодействие с другими в языке и через тексты, которые учат нас определенным формам опыта. И именно поэтому невозможно дать одно-единственное завершенное определение эстетического опыта, как и опыта любви, страха, ужаса, чуждости и т. д. Изменяются практики, способы говорения о них, поэтому ключевые типы нашего опыта подвержены историческим переменам и познаются через погружение в единую традицию понимания, на чем постоянно настаивал Гадамер. Он, кстати, сравнивал герменевтический метод с диалектикой Сократа, который приставал к людям в Афинах и заставлял их с помощью диалога друг с другом, различными принятыми мнениями и признанными традицией текстами прийти к наилучшему определению тех или иных объектов.

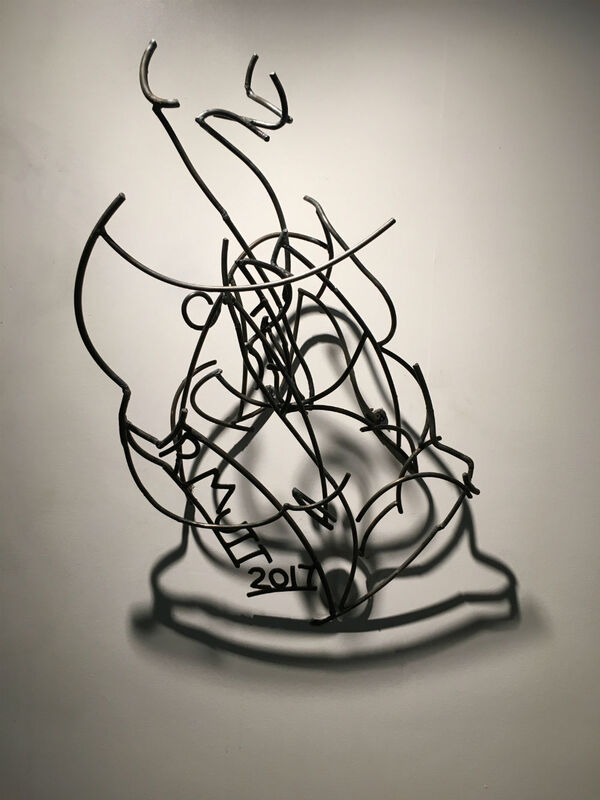

Марсель Дюшан. Фонтан. 1917

Важно было и то, что эти разговоры всегда отталкивались от самой сути дела, они учитывали практическую соразмерность того, о чем идет речь, неслучайно Сократ в «Апологии» указывает на политическую значимость того, о чем он говориk: вопрос о благе был вопросом о том, как лучше жить в полисе и кто должен им управлять. При этом Сократ всегда отдавал себе отчет, что данный процесс никогда не может быть завершен, так как у любого объекта всегда остается не до конца эксплицированный в понимании горизонт, который достанется будущим толкователям для понимания уже в новой исторической ситуации. Поэтому, полагаю, первой задачей феноменолого-герменевтического анализа эстетического опыта станет описание истории трансформаций того, как в традиции понимался этот опыт, с какими предрассудками мы подходим к нему сегодня и как в нашей исторической ситуации этот опыт можно описать в наибольшей его полноте, анализируя современные нам тексты, мнения и нарративы.

Тем самым, феноменолого-герменевтическая теория эстетического опыта требует обращения к существующим и принятым описаниям этого опыта и выявления его ключевых черт в рациональном диалоге с другими возможными толкователями. Данный процесс никогда не будет завершен, но он будет приводить ко все более акцентуированным и полным описаниям.»

Фрагмент статьи: Салин А. С. Против номиналистической теории эстетического опыта — в защиту дескриптивного подхода // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2023. № 1. С. 82–96.

Полный текст статьи приведен на Киберленинке.