Война как вирус живописи XX века

XX век стал эпохой катастрофических войн, бурной модернизации и социальных перемен, радикально изменивших общество и мир вокруг. Искусство стало, с одной стороны, зеркалом этих потрясений, с другой, способом их пережить. Травма, вызванная бесчисленными войнами, отразилась в живописи — от скрытых намёков и откровенного шока до иронического переосмысления. Исследование через метафору «вируса» позволяет проследить, как война «заражала» искусство, мутировала и становилась частью культурного кода. Этот подход даёт новый взгляд на привычные образы, раскрывая их как симптомы коллективной болезни, последствия которой проявляются и в современном обществе. Прямая связь с сегодняшним днем делает изучение влияния войн и социальных потрясений прошлого века на живопись и процесс ее трансформации таким интересным и важным для понимания механизмов культурной памяти

Гипотеза: война действует на живопись как вирус, постепенно меняя художественные методы, значение цвета, отношение к человеческому телу и форме в целом. С течением времени трансформируется отношение и к самому феномену войны

1. Вначале «вирус» скрыт, появляются первые симптомы тревоги и предчувствия катастрофы 2. Затем «вирус» разрушает форму, искусство открыто кричит и источает боль — это острая фаза 3. Наконец, травма перестает быть шоком и встраивается в ДНК культуры — хроническая стадия

Ответ на ключевой вопрос исследования поможет понять, как искусство перерабатывает травму, и осознать глубину психологического воздействия катастроф на коллективное сознание:

Как войны трансформировали значение цвета, отношение к человеческому телу и художественные методы в живописи XX века?

Для исследования было выбраны живописные произведения знаковых художников периода 1900–1990-х годов на разные темы, повлиявшие на последующие поколения творцов. Исходя из гипотезы исследования, работы были проанализированы по трем направлениям: роль цвета, трансляция человеческого тела и форма художественного метода

Для теоретического анализа были выбраны три категории текстов: первичные источники (манифесты и дневники художников переписки, интервью), критическая теория (классические и современные интерпретации, научные статьи) и контекстуальные материалы (рецензии на выставки)

РУБРИКАТОР Структура следует метафоре болезни:

I Стадия: инкубационный период Тревога ещё скрыта в абстракции и символах

II Стадия: острая фаза Открытая боль, кровь и крик

III Стадия: хроническая Травма как культура: шок тиражируется, становится частью языка поп-культуры

I стадия

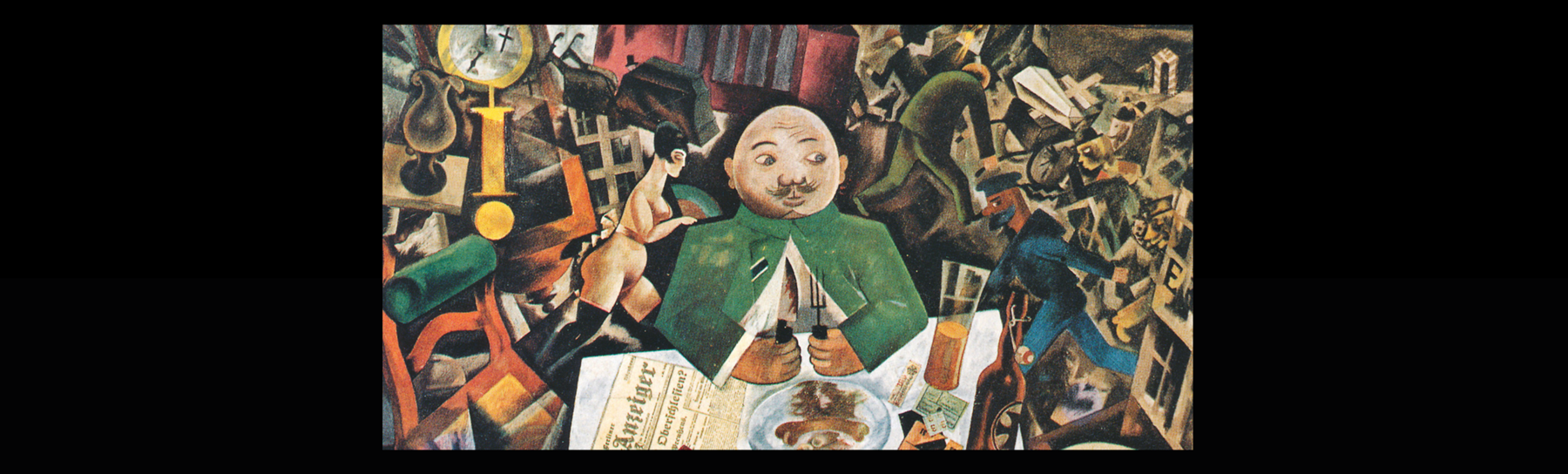

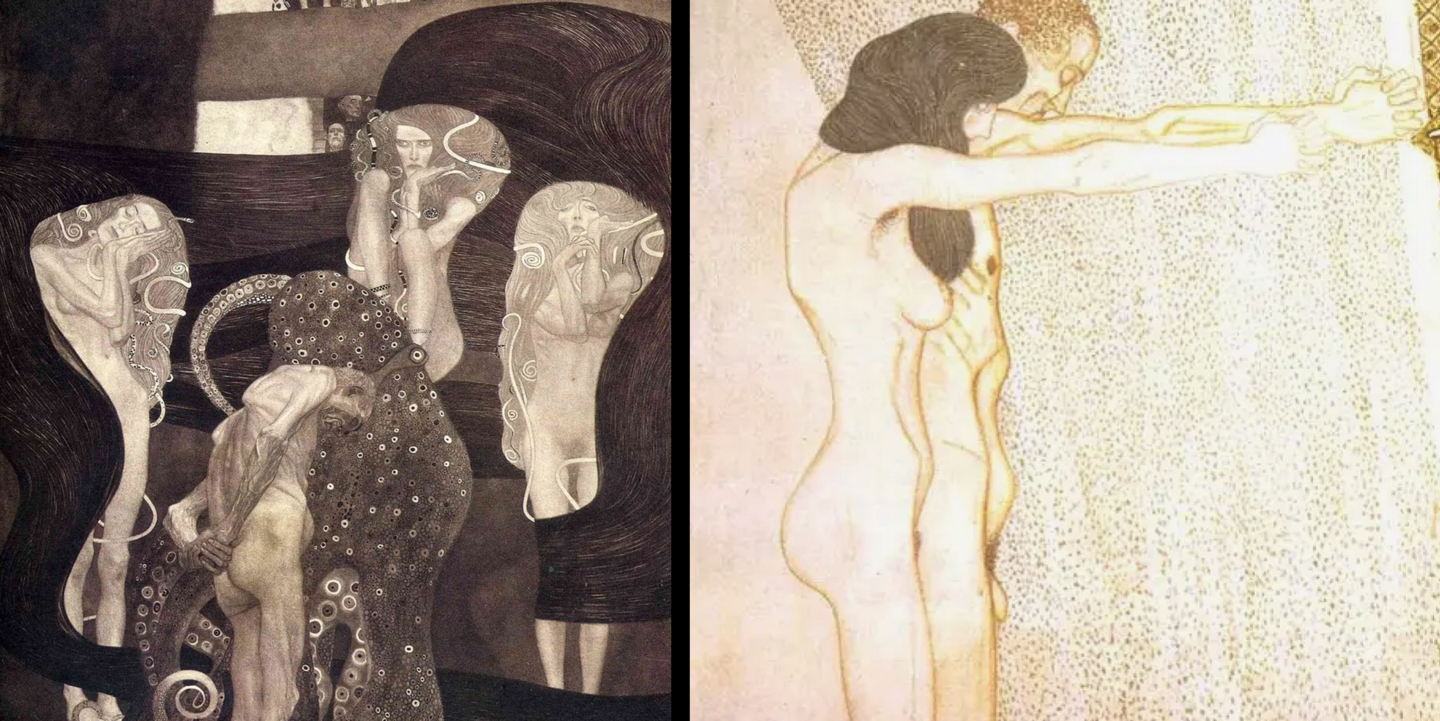

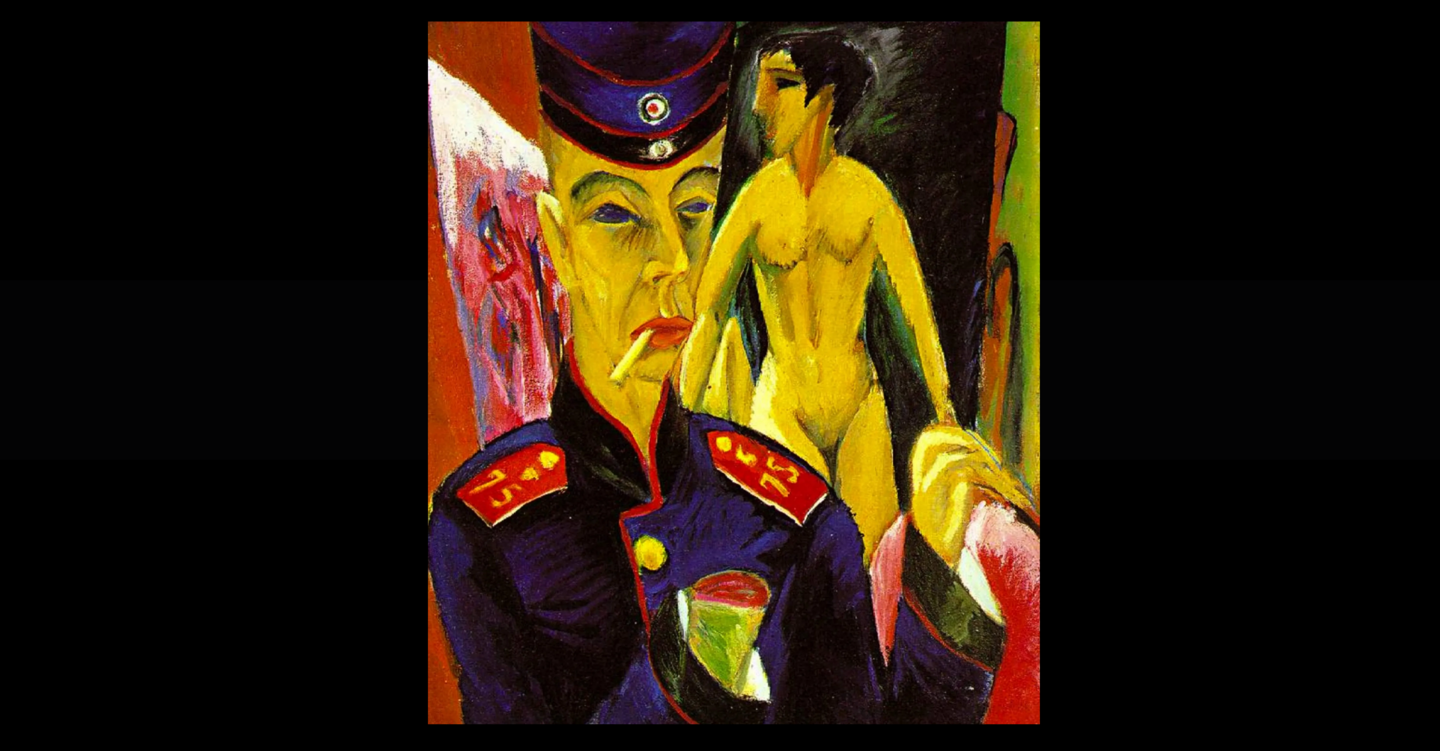

Начало XX века — время бурных социальных перемен, урбанизации и ускорения темпа жизни. Общество напряженo, а мир находится на грани Первой мировой. Искусство трансформируется. Абстрактные формы, хаотичные линии и пятна в живописи передают ощущение надвигающегося кризиса, отражая смятение и попытки обрести опору в реальности, где гуманистические идеалы теряют силу

Разложение предметов на геометрию как символ мира, который нельзя собрать обратно

Под влиянием социальных потрясений цвет эволюционировал от условного символизма к прямому визуальному насилию. Он перестает быть декоративным, он кричит, предупреждает и разрушает

С началом глобальных войн с применением оружия массового поражения теряется ценность человеческой жизни. Тело больше не может быть целостным, оно слабое и легко деформируется

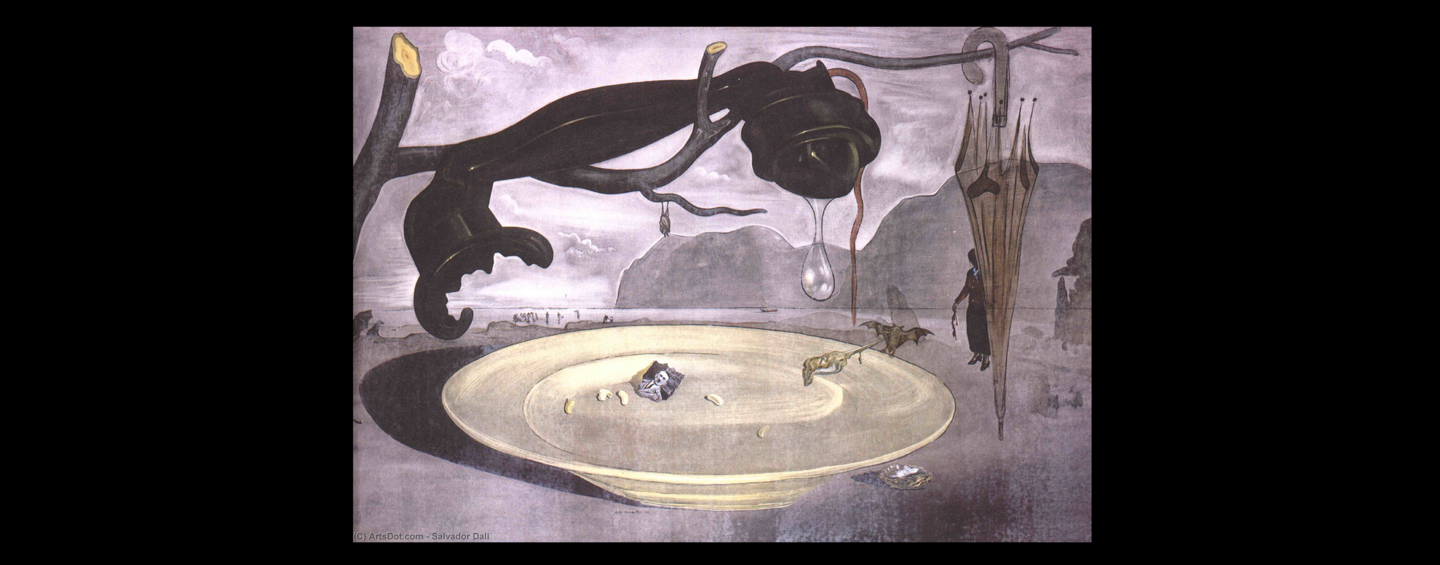

Пустота и неопределенность в ожидании катастрофы

II стадия

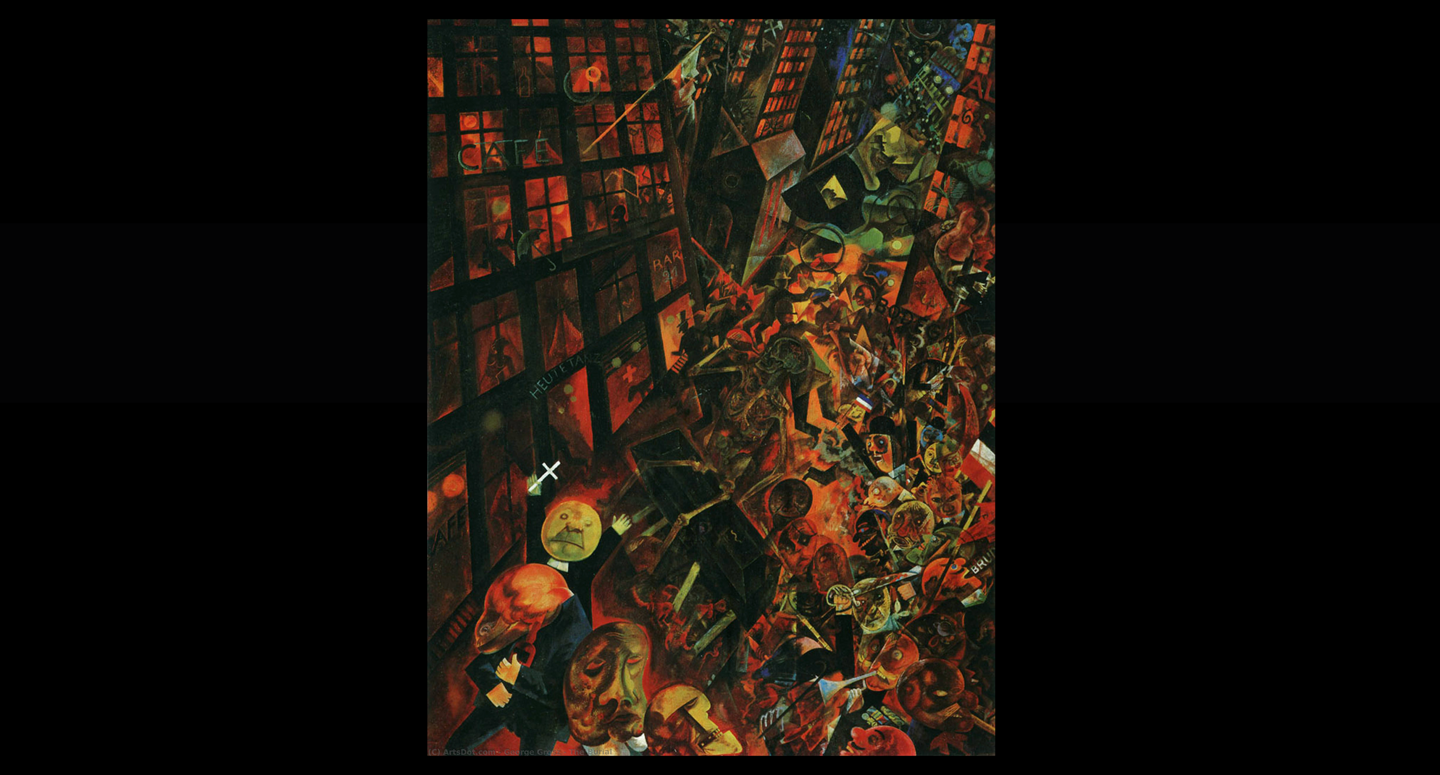

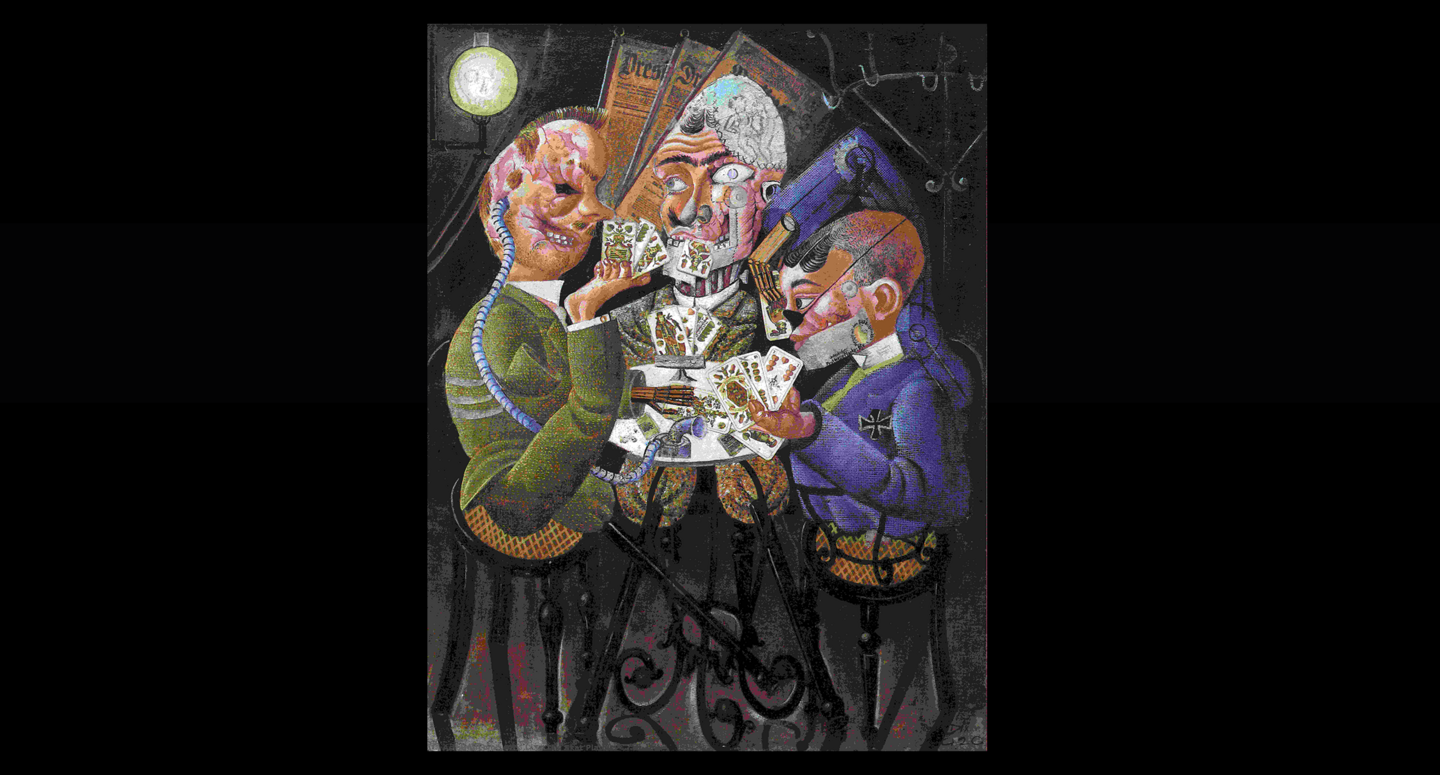

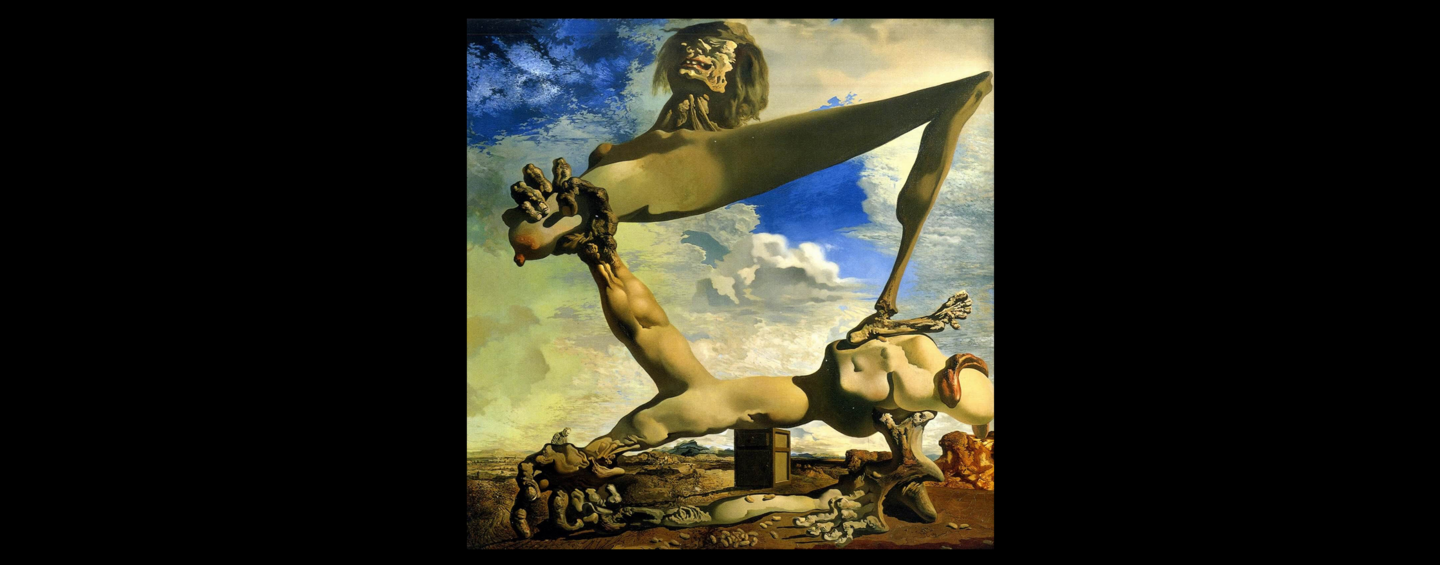

Художники, столкнувшись с невозможностью адекватно изобразить ужасы войны через фигуративность, деформировали и ломали формы, чтобы передать эмоции, выходящие за рамки слов и образов

Тело становится не формой, а процессом: оно болеет, распадается и восстанавливается вместе с обществом

Войны, геноциды и технологические катастрофы превратили тело в носитель травмы. Оно больше не прекрасно — оно кричит, ломается и теряет целостность

Цвет становится физиологическим. Он не изображает страдание, а вызывает тошноту, головокружение, шок

III стадия

В работах абстрактных экспрессионистов выразилось настроение послевоенного общества, когда раны потрясений еще свежи и кровоточат. «… Слов больше не осталось, сказать нечего, человек не может и не хочет формулировать какой-то содержательный тезис, потому что не видит смысла в очередной раз проговаривать набившие всем оскомину истины» [2]

Цвет окончательно освобождается от формы, берет на себя главную роль, живет по своим законам, вызывая у зрителя то тепло, то пульсирующую боль и даже религиозный катарсис

Изображение человеческих тел, по словам Ротко, не способно выразить страх самих же людей перед фактом смертности [3]. Это объясняет почему многие художники отошли от фигуративности после событий Второй мировой и Холокоста

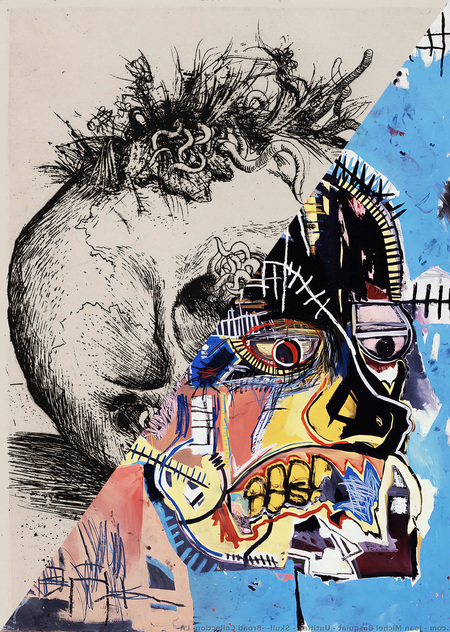

Со временем травма тиражируется и становится частью культуры. Она постепенно перестает быть шоком, художники иронизируют или архивируют боль, превращая ее в товар, мем или исторический артефакт

«Когда видишь ужасные картинки снова и снова, они перестают на тебя влиять», — Энди Уорхол [7]

Художник говорит о смерти и насилии как об обыденности. Они, как Кока-кола или суповые банки, стали частью массовой культуры. Растиражированное с помощью шелкографии изображение — механическое копирование ужаса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В XX веке искусство превратилось в коллективную карту болезни. Через метафору вируса удалось проследить, как травма проникала в живопись, мутировала и встроилась в код массовой культуры. След войны не исчезает, но трансформируется, требуя новых форм осмысления. Современные художники продолжают вести этот диалог, доказывая, что вирус все еще циркулирует в искусстве

Анисимова Е. Н. Человеческое тело в художественной культуре XX столетия: дис. канд. культурол. наук наук: 24.00.01. — 2001. — 249 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе / Пер. с нем. С. А. Ромашко. — М.: Медиум, 1936. — 240 с.

Джексон Поллок и танцы на холсте // HSE UNIVERSITY ART AND DESIGN URL: https://design.hse.ru/news/2375#: ~:text=«коллективное%20бессознательное»%20%28термин%20принадлежит%20Юнгу%2C%20ученику%20Фрейда%2C%20который%20развивал%20его%20учение%20о%20бессознательном%29%2C%20коллективные%20переживания. (дата обращения: 15.052025).

Как смотреть картины Марка Ротко // ARZAMAS URL: https://arzamas.academy/materials/2194 (дата обращения: 15.05.2025).

Кандинский В.В. О духовном в искусстве. — Нью-Йорк: Русская книга, 1967. — 162 с.

Сакурин Александр Вячеславович Сюрреализм как реакция на кризис культуры в начале XX века // Философская мысль. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/syurrealizm-kak-reaktsiya-na-krizis-kultury-v-nachale-xx-veka (дата обращения: 15.05.2025).

Электрический стул // Artchive URL: https://artchive.ru/andywarhol/works/267892~Elektricheskij_stul (дата обращения: 15.05.2025).

Энди Уорхол Философия Энди Уорхола: от А до Б и обратно. — 1 изд. — Нью-Йорк: New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975. — С. 148.

https://artsdot.com/ADC/Art-ImgScreen-3.nsf/O/A-8YDEBZ/$FILE/Egon_schiele-lovers_man_and_woman_i.Jpg

Эгон шиле

https://imgadc.mus3ums.com/ADC/Art-ImgScreen-1.nsf/O/A-8XYVD8/$FILE/Salvador_dali-the_enigma_of_hitler.Jpg -загадка Гитлера