Влияние японской культуры на европейское искусство

КОНЦЕПЦИЯ

С самых ранних веков Япония была страной, развивающей свою необычную, непохожую ни на чью другую культуру. Японскими мастерами было создано огромное количество уникальных произведений, вошедших в золотой фонд мирового искусства: красочные гравюры, расписные вееры, ширмы, вышивки на шёлке, а также множество новых техник и открытий в живописи. Японцы в своей уникальной манере создавали новые образы, формы и техники в искусстве, стремясь запечатлеть свой быт, красоту природы и величие своей страны. Однако, до определённого момента, поделиться своей культурой и творчеством японцы не могли. До XIX века Япония была очень закрытой страной. Почти 300 лет подряд клан Токугава, занимавший пост сёгуна, запрещал выезд и въезд в страну. И хотя благодаря такой политике Японии удавалось сохранять мир на протяжении трёх веков, страна оказалась отрезанной от остального мира. Лишь после начала периода «Мэйдзи-исин» во второй половине XIX века произошло «открытие государства» иностранным державам, после которого начался активный культурный обмен между Японией и всем остальным миром.[1] Японская культура оказала огромное влияние на развитие европейского искусства.

Это явление получило название «японизм». Термин был введён французским искусствоведом Филиппом Бюрти в конце XIX столетия. Японизм отражает процесс активного заимствования эстетики, стилистических особенностей и техник японского изобразительного искусства европейскими художниками, дизайнерами и архитекторами.

Массовое распространение гравюр укиё-э, изделий прикладного искусства, керамики и тканей зародило в европейском обществе желание глубже изучить японскую культуру и попробовать взглянуть на мир по-другому.

Французские художники эпох импрессионизма и постимпрессионизма были одними из первых, кто перенял у японцев некоторые черты стиля. Винсент Ван Гог, Клод Моне, Эдгар Дега, Пьер Огюст Ренуар, Берта Моризо и многие другие вдохновлялись японскими пейзажами и техникой раскрашивания шелковых картин.

Японизм стал настоящим культурным феноменом, мощным толчком развития для европейского искусства. Он привнёс новые способы восприятия пространства, цвета, света и композиции, а также помог многим художникам сформировать свои узнаваемые стили живописи. Японская культура повлияла на формирование таких стилей в искусстве, как импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и даже некоторых направлений абстракционизма.

В своём визуальном исследовании я разберу, какие принципы лежат в основе японского искусства, и как они нашли отражение в европейской живописи. А также дам ответ на вопрос «Как поменялось европейское искусство после культурного обмена с Японией?».

ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Первые образцы высокого искусства и живописи начали создаваться в Японии в VII и VIII веках — одновременно с распространением буддизма. Японские картины изначально были чёрно-белыми. Изображения сочетались с элементами каллиграфии и состояли из простых мазков кисти. Позднее японцы начали усложнять рисунки, внедрять больше изобразительного ряда и меньше иероглифов, вкладывать бóльший смысл в картины, добавлять цвета. Постепенно от рисования чернилами на рисовой бумаге японцы перешли к созданию многочисленных штампов с помощью гравюр. Именно гравюра укиё-э, «картины изменчивого мира», стала, пожалуй, самым ярким явлением городской культуры XVII–XIX веков. Именно с бытованием в городской среде связано и жанровое многообразие гравюры, и особенности ее художественного языка.[2]

В японской культуре важным считается искать смысл не в произнесённых словах, а именно в том, что не было сказано. Отображение этого культурного явления перешло и в изобразительное искусство.

В основе японских картин лежит важное понятие — «間» — «Ма», — обозначающее пустоту, ничем не заполненное пространство, при этом наделённое смыслом.

В работе «Чайхана в Коисикаве утром после снегопада» ярко выражается «Ма». Достаточно детальный и красочный элемент картины — чайный домик и сидящие в нём люди — смещён к левому краю, центр картины занят пустым пространством неба. Одна из гейш указывает на парящих птиц. Они изображены очень мелко, подчёркивая, насколько бескрайнее, широкое пространство их окружает. Соотношение обширного пространства неба и мелко изображённых людей и птиц подчёркивает величие природы. Благодаря «Ма» в картине будто становится больше «воздуха», ощущения свободы.

Немного по-иному «Ма» показано в картине «Человек, пересекающий мост под нависшими деревьями». Здесь детализированный центр композиции окружён белыми или совсем бледными расплывчатыми очертаниями гор и холмов. Контрастируя с чётко изображённым человеком и растительностью в центре картины, края и задний план либо покрыты совсем тонким и бледным слоем краски, либо оставлены белыми. Это создаёт эффект тумана вокруг моста, наделяет картину лёгкостью. Маленькая прорисованная фигура человека на фоне расплывчатых гор, скрытых туманом, вновь показывает ничтожность людей по сравнению с природой.

Ещё одним важным принципом, важным для понимания Японского искусства, является «物の哀れ» — «Моно-но-аваре», что дословно переводится, как «Печальное очарование вещей».

Это одно из самых ранних определений прекрасного не только в японской живописи, но и в литературе, музыке и других областях искусства. Феномен «Моно-но-аваре» связан с синтоистской верой в то, что в каждой вещи заключено своё божество — ками, в каждой вещи — своё неповторимое очарование. Японцы иначе воспринимают красоту. Они часто наслаждаются вещами, которые могут многим показаться незначительными, не заслуживающими внимания. В своих картинах они не изображают идеальный вид чего бы то ни было — позирующих людей или пейзаж в безукоризненную безветренную погоду, — они ловят живой мимолётный момент, который, по их мнению, наиболее заслуживает внимания.

Это видно на картине «Мост Кантаи». Ракурс специально подобран таким образом, будто зритель случайно становится свидетелем изображённой сцены, проходя мимо моста. Мы видим всё происходящее сквозь ветви сакуры, изображённые на первом плане. Художник не пытается их обойти или сместить на край листа, он располагает их так, чтобы часть моста и берег проглядывались межу ними. Лодка, плывущая по реке, виднеется лишь частично. Стоящий на ней человек изображён в движении — он заносит весло для очередного гребка. Буквально мгновение, и он скроется под мостом полностью. Происходящее на картине — секунда, и именно эту секунду художник находит достойной внимания.

На картине «Лапшичная в дождливую ночь» также фиксируется момент, мимолётное впечатление, будто зритель просто проходит мимо. С правого края картины на улицу выглядывает девушка, двое других людей сидят внутри, наполовину закрытые от зрителя шторками. Несмотря на то, что они находятся в центре картины, мы даже не видим их лиц. Под большой вывеской у дерева собака прячется от дождя. Само дерево неказистое — его голые ветви свисают вниз, к крыше домика. Здесь совершенно не важно, кто изображён на картине, кто эти люди в лапшичной, важна сама суть пойманного момента.

Повседневную, ординарную жизнь и её скромное течение японцы стали замечать и фиксировать гораздо раньше европейцев. Именно с проникновением японского искусства в массы та же тенденция укрепилась и в европейском искусстве. Особая композиция и ракурс картин помогали усиливать мимолётность мгновения, подчеркнуть случайность взгляда.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЕВРОПУ

До 1854 года Япония в течении двух веков была очень закрытой страной, которая не впускала в себя почти никакого европейского влияния. Позднее Япония заключила мир с США и Европой, что поставило точку в разрозненности Японии и христианского мира. Налаживается активная торговля. Вводится термин — Японизм — обозначающий увлечённость Европы японским искусством. Купец Зигфрид Бинг один из первых понял, что есть большая выгода в снабжении европейцев предметами японского прикладного искусства и начал активно вывозить из Японии разнообразные вещи, чтобы продавать их.

Товары на продажу японцы заворачивали в рисовую бумагу с отпечатанными на ней картинками — эстампы.

Когда покупатели разворачивали свои товары, они обращали внимание на эти самые картинки. Тогда Бинг понял, что эстампы тоже имеют вес и стал тоже продавать их в своей лавке. Японская культура стала ещё более популярна, а европейцы всё больше желали обратить свой взгляд в сторону востока, чтобы увидеть мир по-иному. Неевропацентричное во взгляде постепенно усиливается.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ И ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Ван Гог часто приобретал японские эстампы. Он восхищался Японцами за то, что у них в картинах были очень чёткие линии, сплошной, единый цвет, дающий бóльшую яркость и сочность картинке. Позднее он даже устроит выставку своей коллекции гравюр в кафе своей подруги Агостины Сегатори. Момент из этой выставки и свою подругу Ван Гог изобразит на картине «Агостина Сегатори в кафе „Тамбурин“» в 1887 году. Здесь японские эстампы лишь частично видны на заднем плане в правой части картины.

Однако, в 1888 году Ван Гог напишет «Портрет Папаши Танги» — картину с гораздо более видными японскими мотивами. Центром картины является фигура человека — Жульена Танги, а за его спиной японские эстампы. Они уже не находятся с краю, а полностью составляют фон. Ни них изображены типичные японские сцены — гейши, пейзажи с сакурой, горы. В картине много ярких, контрастных цветов: тёмно-синий пиджак выделяется на фоне ярких гравюр, а бледная кожа Танги выделяется на фоне этого же синего пиджака.

После этого портрета японские эстампы всё чаще начнут фигурировать в картинах Ван Гога, как и японизированный облик людей.

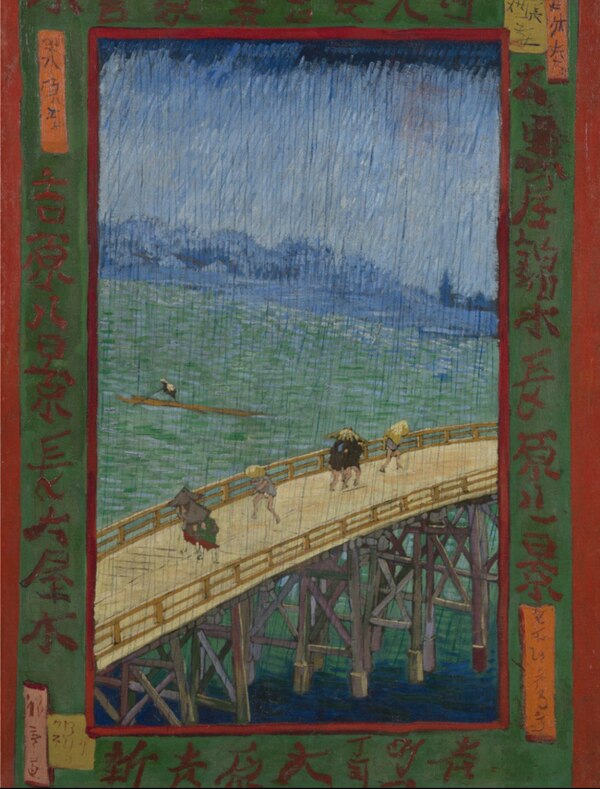

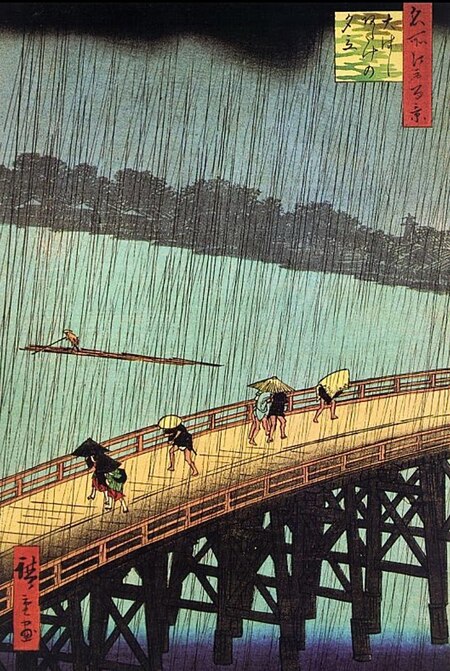

Также Ван Гог копировал некоторые работы японских мастеров. Одной из самых известных копий является картина «Япония, Мост под дождем», вдохновлённая Утагавой Хиросиге и его эстампом «Внезапный летний ливень». Ван Гог почти точь-в-точь повторил картину Хиросиге. Он сохранил композицию, однако оригинальные цвета немного изменены. Ван Гог делает их сочнее, ярче, выделяя лес и грозовое небо оттенками синего. Так он усиливает впечатления от контрастов тёмного фона и яркого моста на переднем плане. Вода занимает большую часть пространства на картине. Её Ван Гог пишет маленькими, короткими мазками, чередуя зелёный и синий цвета. Также картина окаймлена зелёной рамкой с красными фрагментами. Этот элемент несёт в себе исключительно декоративную функцию, а иероглифы, нанесённые по периметру картины, ничего не значат.

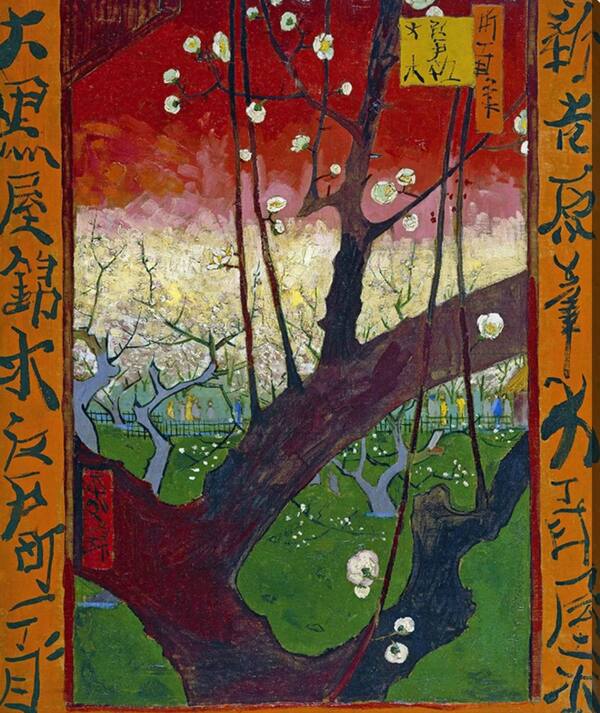

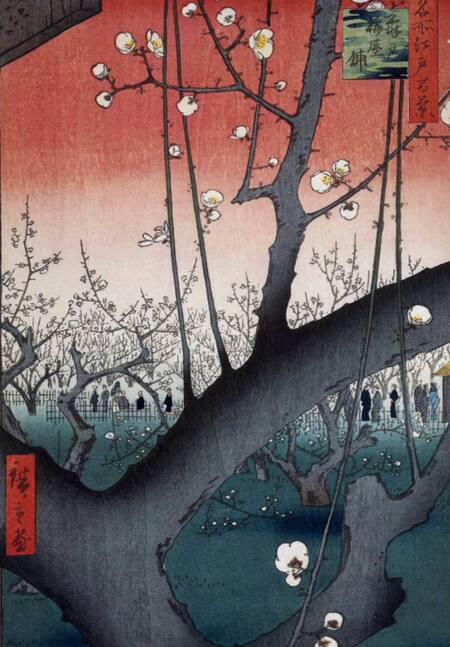

Ещё одной копией японского мастера является картина «Цветущий сливовый сад», оригинал которой также был создан Хиросиге. В этой картине Ван Гог уже более смело отходит от европейского стиля, перенимая японский. Мазков становится гораздо меньше, они чётко видны только на дереве на переднем плане и в кронах слив на заднем плане. Стволы имеют чёткий контур и ровный единый тон внутри. Трава также полностью залита плотным, зелёным цветом. Она контрастирует с ярким красным небом. В этой картине Ван Гог гораздо смелее использует яркие цвета и заполняет ими пространство, пробуя японский метод вставки больших фрагментов чистого цвета.

Постепенно, Ван Гог всё увереннее вводит в свои работы приёмы из японской живописи. Он перенял метод изображения плоского пространства, композиционные приёмы, четкую линию контура и работу с цветом.

В 1890 году Ван Гог пишет «Цветущие ветви миндаля». Картину в японском стиле, вдохновлённую южной природой Прованса. В картине чётко прослеживаются методы японских художников. На фоне, плотно закрашенном единым цветом, мы видим ветви миндального дерева. Самая крупная ветка на первом плане имеет чёткий контур и характерные для Ван Гога мазки краски. Более тонкие и мелкие фрагменты отходящих от неё веточек закрашены в единый цвет и будто растворяются в синем фоне. Композиция картины, как и у японских художников, составлена таким образом, будто зритель случайно поймал момент, подняв голову и увидев над собой ветки миндаля на фоне неба. В работе «Цветущие ветви» Ван Гогу удалось совместить свой собственный стиль и приёмы обожаемых им японских мастеров.

Вдохновляясь японским искусством, Ван Гог написал около 40 картин. Копирование японских работ и понимание их выразительной способности помоги Ван Гогу создать стиль, который впоследствии стал отличительной чертой его произведений.

КЛОД МОНЕ

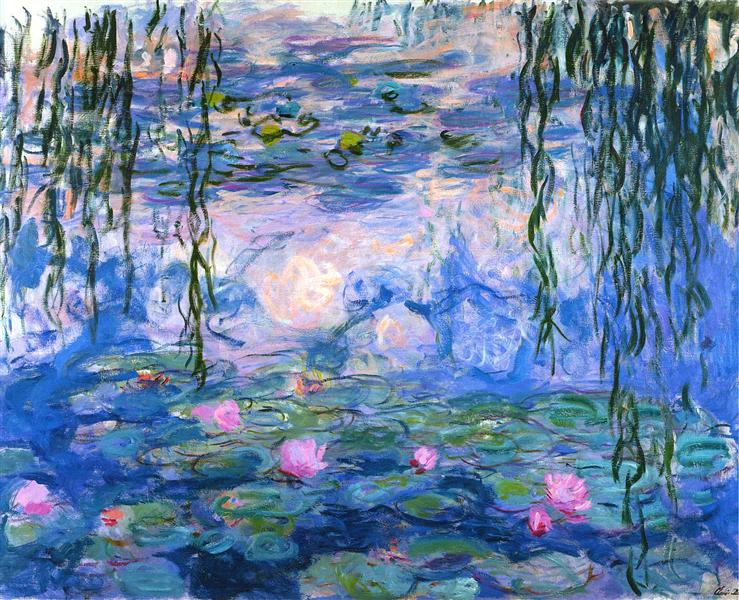

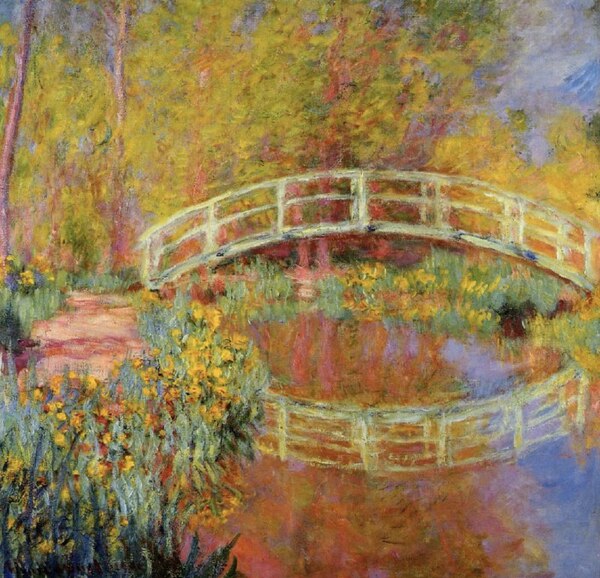

Клод Моне также вдохновлялся японской культурой и собирал гравюры. Его коллекция эстампов насчитывала больше 250 штук. Он вставлял их в рамы и развешивал в доме, а также иногда предлагал гостям забрать себе домой некоторые из них. Моне очень уважал утончённость вкуса японцев и эстетику их работ, основанную на намёках. Клод Моне перенял у японцев глубокое восхищение природой. Он создал японский сад в своём доме в Живерни и даже построил там мостик, подобно тем, что часто изображались на гравюрах. Когда сад был готов, Моне начал рисовать водную гладь пруда и лилии в нём.

Сад в японском стиле, пруд с мостиком, лилии — всё это стало основной темой творчества Клода Моне. Он соединил японские мотивы и импрессионистский стиль написания картин мазками, чтобы передать свой взгляд на красоту природы.

Неоднократно Клод Моне прибегал к приёму изображения объектов на картине через отражение в водной глади. Так, в многочисленных работах с кувшинками в пруду, художнику удавалось изобразить ещё и небо, при этом не показывая его напрямую. Эта черта присуща многим японским художникам — показать целое через фрагмент или же обозначить предмет, показав лишь тень от него. Также в подобных картинах можно заметить особенности японской композиции: пруд показан лишь частично, мы видим только его небольшой кусочек, плавающие кувшинки или отражение могут быть обрезаны по краям. Основную часть картины занимает именно водная гладь и отражение в ней, что очень напоминает «Ма» — пустое пространство, наполненное смыслом.

Также Клод Моне рисовал и часть сада с мостиком. Это стало одним из самых частых сюжетов его произведений. Образцом для этих серийных работ стали произведения японского художника Хокусая из серии «100 видов священной Фудзи». Изображая мост и пруд Моне также прибегал к японскому способу построения композиции — смещая основные объекты на картинах к краям или вовсе обрезая их. Моне использует плоскостное построение картины, отказываясь от традиционной перспективы. Вместо глубины пространства он создавал иллюзию объема за счет цвета и света. Этот прием напоминает японские эстампы, где пространство организовано двумерно, а акцент сделан на силуэт и декоративность форм. Как и японские художники, он использует яркие, контрастные цвета, накладывая их мазками.

Увлечённость японской культурой повлияла на творчество Моне и его мировоззрение. Проникнувшись видением природы японцев, Моне стал уделять особое внимание тому, как именно он показывает состояние природы на своих картинах, стараясь придать нужную атмосферу с помощью света и воздуха.

Вдохновленный минималистическими формами в японских пейзажах, Моне постепенно отказался от детальной проработки объектов, предпочитая передать общее впечатление посредством цвета и простых линий.

ЭДГАР ДЕГА

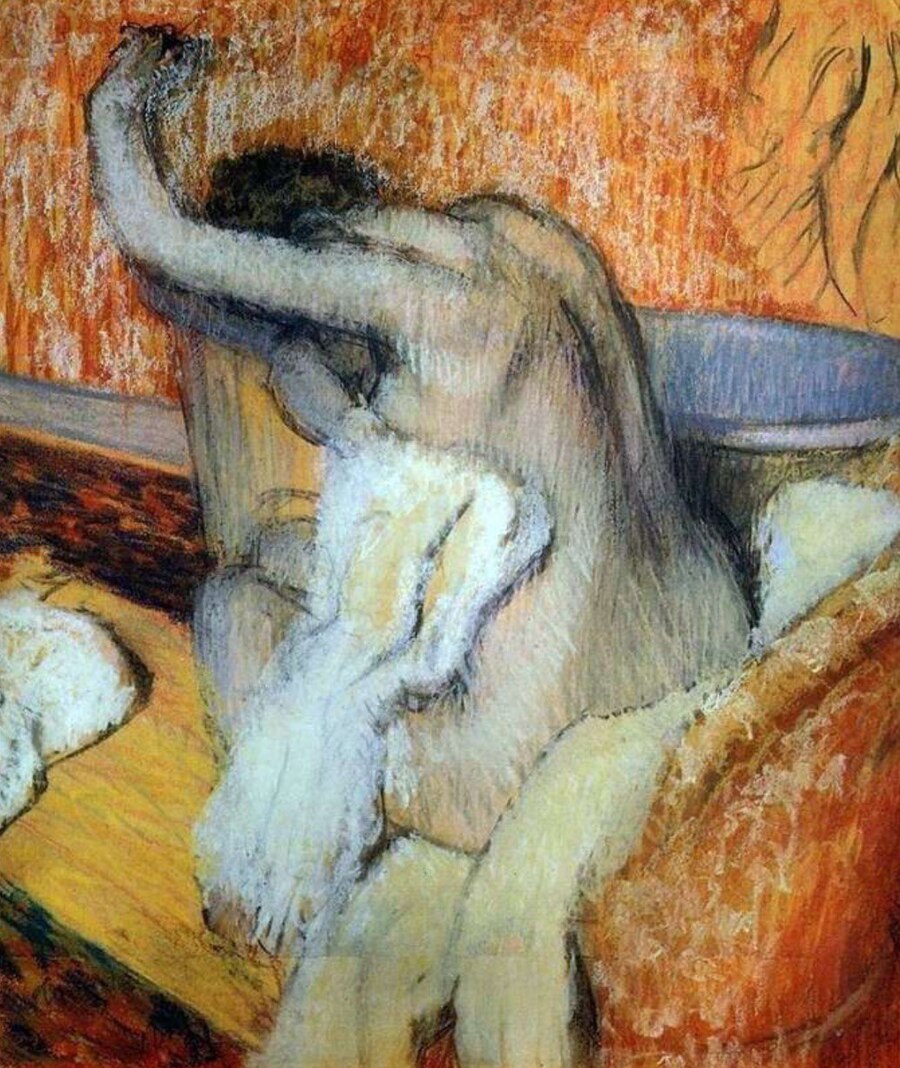

Эдгару Дэга больше импонировала композиция японских гравюр. Ему нравилось, как предметы, люди и животные, даже являясь главными героями картины, могли обрезáться по краям и неполностью входить к пространство картины. Он копировал композиции картин известного японского художника — Кацусику Хокусая. Примерами работ, в основу которых легли японские принципы живописи, являются картины с купальщицами. Героинями этой серии работ являются девушки, запечатлённые в процессе мытья. Рисуя их, Эдгар Дега вдохновлялся гравюрой Кацусики Хокусая «В Ванной».

Дега использует японский принцип композиции и показывать только фрагмент фигуры — девушки изображены со спины и чаще всего зритель не видит их лиц. Ракурс на картине подчёркивает, что художник рисует бытовые, обыденные сцены, прибегая к популярной у японцев теме повседневности. Художник помещать фигуры купальщиц в неглубокое пространство, позволяя их чётким контурам создавать сильный линейный рисунок, который уравновешивает картину.

Благодаря композиции картин Дега удаётся передать всю красоту обнажённого тела даже в повседневном окружении. Стоит отметить, что по сравнению с европейским искусством, японское было гораздо более открытым к изображению обнажённой натуры. Серию картин с купальщицами европейское общество сочло жутко скандальной.

В картине «Голубые танцовщицы» Дега тоже использует композиционные приёмы японцев. Фигуры девушек запечатлены в процессе движения, художник ловит мгновение в танце. Одна из танцовщиц почти плотностью находится за пределами картины, зритель видит только её плечо и часть головы. Художник использует яркий синий цвет, с помощью которого выделяет фигуры девушек на контрастном фоне. Он плотно наносит цвет, покрывая им большие кусочки картины. Фигуры танцовщиц также обведены чётким контуром.

Увлечение японской культурой привнесло в творчество Дега новые композиционные решения, интерес к бытовым сюжетам, а также желание экспериментировать с материалами и техникой их нанесения на холст. Художник свободно смешивал разные материалы, добиваясь интересных эффектов и фактурности поверхности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культурный обмен Японии и Европы привнёс множество новых идей во всю систему западноевропейского искусства. Воздействие японской культуры проявилось не только в возникновении новых приемов в живописи, но и существенно преобразовало саму систему ценностей и подходов к восприятию действительности.

Японское искусство принесло в Европу новое восприятие пространства и композиции, изменение подхода к цвету и его нанесению на холст, упрощение форм, отказ от детализации, а также формирование нового отношения к природе.

Примеры Ван Гога, Моне и Дега показывают, как под влиянием японской культуры поменялось искусство и отношение к нему. Художники начали изображать живые моменты, фиксировать на своих картинах мгновение, не боясь при этом «обрезать» какой-либо объект и частично вывести его за края картины. Стала популярна более плоская композиция, основанная на игре симметрии и асимметрии. Также художники начали более свободно обращаться с цветом: использовать яркие оттенки и наносить их всплошную на большие площади холста, оттенять с помощью них более мелкие детали и создавать необычные эффекты света. Вместо подробной детализации и сложной прорисовки европейские художники начали обращаться к простым линиям и лаконичным формам, фигуры на картинах приобрели чёткий контур.

Кроме этого, поменялось и отношение художников к сюжетам картин. Феномен «Моно-но-аваре» — мимолётной красоты обыденных вещей — нашёл своё отражение и в европейской живописи. Теперь обращалось внимание на красоту и гармонию природы, на, казалось бы, незначительные, но по-своему прекрасные моменты, идеальные в своей неидеальности.

Ситникова В. А. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ ЖИВОПИСИ НА ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО //Актуальные вопросы региональных и международных исследований. — 2018. — С. 255

Путеводитель по японскому искусству // arzamas.academy URL: https://arzamas.academy/mag/598-japan (дата обращения: 15.05.2025).

Pinterest. URL: https://ru.pinterest.com/(Дата обращения: 11.05.2025)

Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 (Дата обращения: 12.05.2025)