Материя ощущения в философии Жиля Делёза

Философия искусства как таковая, теоретический анализ своеобразия искусства и способов его восприятия никогда специально не занимали Жиля Делёза. Он уделяет много внимания размышлениям об отдельных произведениях искусства и художественных стратегиях, а также о структурных особенностях искусства (особое место этому отводится в работе «Что такое философия»), однако искусство рассматривается Делёзом как неспецифическая реальность, т. е. не наделяется особым сущностным статусом и исследуется наравне с другими составляющими действительности. Расширительно понятое искусство подсказывает философу не способ его (искусства) осмысления, а способы мысли вообще, новые практики философствования.

Работа искусства представляет собой «показ» — оно показывает в действии философские принципы различия, становления, критики, концептуально важные для Делёза. В этом антимиметический пафос его философии: искусство не изображает какую-либо внеположную ему реальность, являясь, таким образом, действительностью второго порядка, а представляет собой полноценную часть реальности, обладая теми же онтологическими основаниями, что и весь остальной мир.

Отказываясь от традиционной субъект-объектной схемы восприятия и от идеи иерархической онтологической структуры реальности, Делёз предлагает размышлять об искусстве не как об изображении или знаке, а как о пространственной составляющей ощущения.

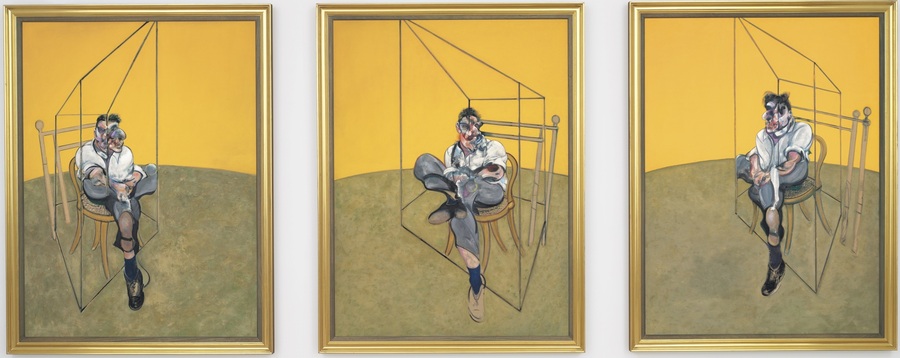

Делёз раскрывает понятие ощущения в нескольких своих трудах, наиболее подробно останавливаясь на нём в работе «Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения». Делёз характеризует его как «ощутимую форму», обладающую самостоятельностью и материальностью; оно физически воздействует на воспринимающего, заставляя его изменяться. Таким образом, ощущение представляет собой смесь материального и нематериального (в первую очередь временных и психологических составляющих), а также воспринимающего и воспринимаемого.

Francis Bacon, Three Studies of Lucian Freud, 1969

В случае с Бэконом Делёза больше всего занимает экспериментальная работа, которую художник проделывает с фигурой и фоном, исследуя их взаимовлияния и взаимпонапряжения. Внимание к тому, как «строятся» линии напряжения в картинах Бэкона, позволяет Делёзу развить и выстроить собственные концепции аффекта и интенсивности.

Francis Bacon, Triptych, 1970

Делёз неоднократно подчёркивает динамический, моторный, транзитивный характер ощущения и пишет, что ощущение — это «вибрация. Как мы знаем, яйцо хорошо представляет это состояние тела „до“ органической репрезентации: оси и векторы, градиенты и зоны, кинематические движения и динамические тенденции, по отношению к которым формы являются лишь случайными и второстепенными». Отказ от интереса к фигуративности принципиально важен, поскольку открывает для искусства новые возможности: «… выбор… жестокости ощущения скорее, чем жестокости зрелища» — это способ выхватить и показать иное и виртуальное, дать место становлению.

Francis Bacon, Second Version of Triptych 1944, 1988

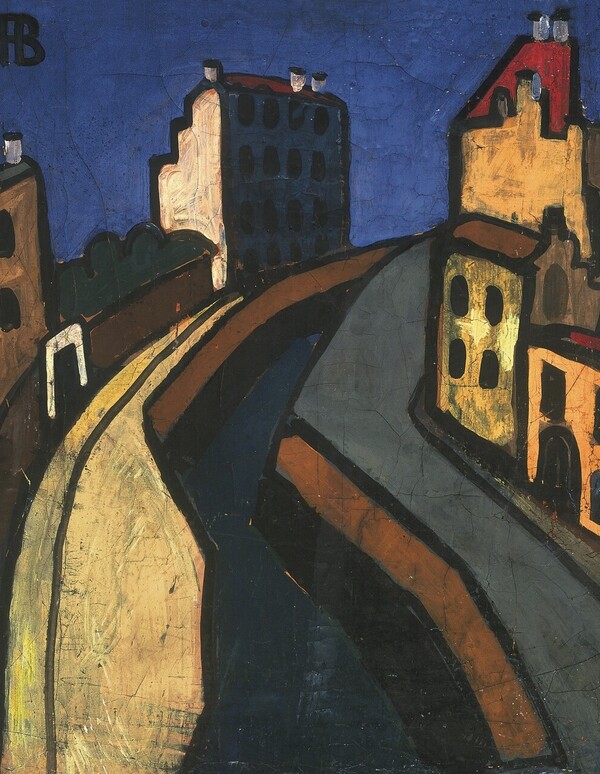

Однако интересно, что речь не обязательно идёт о полном отказе от фигуративности — не только абстрактное искусство может тяготеть к нерепрезентативности и служить средством размышления об ощущении (как можно видеть и на примере Фрэнсиса Бэкона). Говоря о «жестокости ощущения», а не «жестокости зрелища», можно рассмотреть в делезианском ключе произведения так называемого «арефьевского круга», или Ордена непродающихся живописцев. Александр Арефьев, Рихард Васми, Валентин Громов, Владимир Шагин, Шолом Шварц — это дружеский круг «неофициальных» ленинградских художников, собравшийся в конце 1940-х годов.

Александр Арефьев, Распятие, 1954

Собрание Н. и Р. Благодатовых

«Суть творчества в сознании художников ОНЖ полностью отличалась от идей соцреализма, в 1940-е уже спекулятивных. Арефьевцы не были также и последовательными диссидентами, как Александр Солженицын или Оскар Рабин, несмотря на то, что, например, по словам Васми, милиция задерживала их со Шварцем всегда — просто за внешний вид. Хотя арефьевцы и относились к своим произведениям без заметного пафоса…, сам по себе творческий процесс был для них равен жизни и означал вовлеченность в особое служение не себе или обществу, но миру в целом», — пишет о художниках исследовательница Екатерина Андреева.

Рихард Васми, Баржи, 1953–1954

Государственная Третьяковская галерея

Обратив внимание на нефигуративную составляющую, можно предположить, что движущей силой в произведениях «арефьевцев» является действие внехудожественных элементов в пространстве картины. «Художественное» (выразительный потенциал цвета, краски, мазка, композиционного решения и т. д.) сгущается и уплотняется настолько, что вырывается во внехудожественное. Плотность и фактура краски используются в их осязаемой буквальности, но в то же время случайно и свободно варьирующаяся густота краски способна к самостоятельному смыслопорождению, складываясь в перцептивные конструкции и становясь местом столкновения живописных аффектов. Это позволяет сформироваться ощущению изменчивой интенсивности самой жизни, рассматриваемой со столь близкого расстояния.

Рихард Васми, Привокзальная, 1997

Мы замечаем стремление к соположенности плоскостей и планов почти у всех живописцев-«арефьевцев». Примечательно, что с исчезновением глубины световоздушной среды изменяются и отношения смотрящего субъекта и наблюдаемой поверхности — деформируется и схлопывается дистанция между субъектом и объектом наблюдения. И художник, и воспринимающий фактически оказываются внутри пейзажа, в тактильной близости к его поверхности.

Владимир Шагин. В городе

Материальная «плотность» живописи, её почти тактильный характер является не семиотическим знаком, отсылающим к внешней реальности, но её следом, соприродным ей и неотчуждаемым от неё. Иными словами, внехудожественное оказывается условием возникновения переживания художественного, нового эстетического опыта.

Вновь обратившись к делезианской трактовке ощущения как сложной совокупности материального и нематериального, пространств и движущих сил, вспомним, что, попав в ситуацию ощущения, воспринимающий субъект и сам может измениться под его влиянием.

Содержа в себе материальную основу ощущения, искусство предоставляет тем самым «место» для изменения и даже возникновения субъективности. А работы «арефьевского круга» в свою очередь мы могли бы рассматривать как способ говорить о коллективном субъекте современной им советской эпохи, избегая обобщающей риторики и сухости документальных данных и в то же время выходя за пределы частных эмоций и личной истории.

Александр Арефьев, Ссора, 1954

Александр Арефьев, Хулиган и баба, 1955

KGallery

Шолом Шварц, Ямской рынок, 1957

KGallery

Делёз Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. СПб.: Machina, 2011.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998.

Андреева Е. Орден непродающихся живописцев и ленинградский экспрессионизм. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017.