Черкесская письменность и адыгский орнамент в наши дни

Заключительная глава посвящена исследованию того, как мифоэпическая письменность и орнамент отражаются в культуре адыгов сегодня. Рассматривается, сохраняются ли орнаменты в первозданном виде или они подвергаются изменениям под влиянием глобализации, миграции, смены письменности (от арабской графики к кириллице и латинице). Анализируется использование орнамента и мифоэпических мотивов в современной моде, дизайне, сувенирной продукции. Важный аспект — где традиция сохраняется, а где происходит её стилизация и адаптация.

Черкесская письменность сейчас

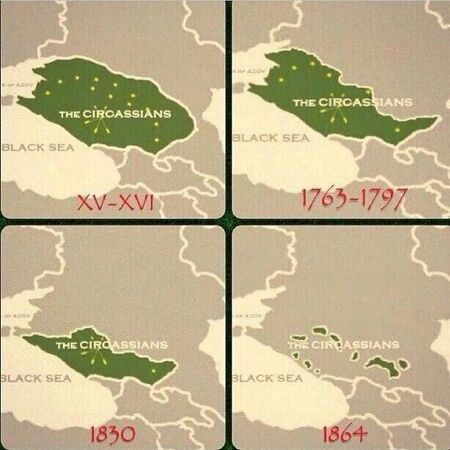

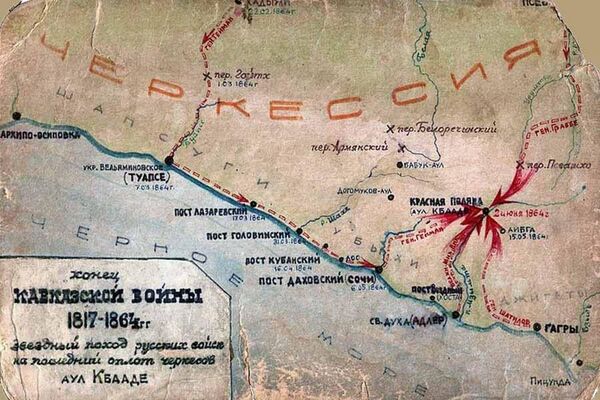

Ситуация с сохранением культурных традиций у адыгов осложняется и территориальными изменениями Черкессии. Исторически Черкессия была единой территорией, но в XX веке она была разделена на несколько республик — Адыгею, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, а также части Ставропольского края и Краснодарского края. Этот процесс привёл к территориальной и культурной фрагментации народа, что негативно сказалось на передаче традиций, устного и письменного наследия, а также на сохранении адыгского языка.

В современных республиках численность коренного населения снижается, а естественный прирост остаётся низким. В результате традиции и знание языка передаются всё менее активно, усиливая процессы ассимиляции и утраты культурной идентичности. Молодое поколение, хотя и проявляет интерес к сохранению языка, орнамента и мифоэпических символов, пока составляет лишь небольшой процент, что создаёт серьёзный вызов для поддержания живой культурной памяти.

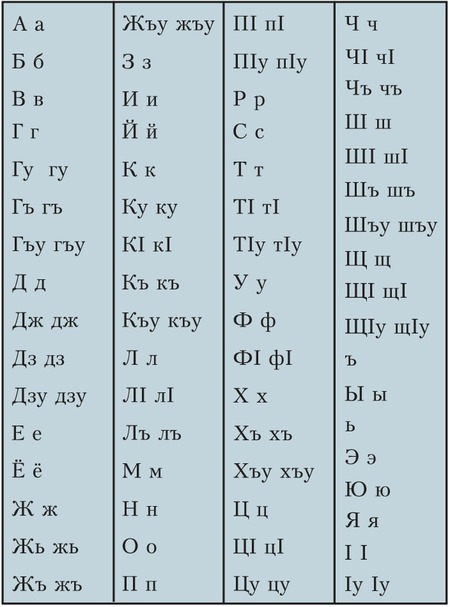

Письменность черкесского народа, которая когда-то ориентировалась на адаптации древних алфавитов и была тесно связана с устной мифоэпической традицией, сегодня преобразована: она заимствует алфавитную базу русского кириллического письма, стандартизирована административными регионами и существенно отличается от прежнего образца — и именно поэтому она сейчас почти не похожа на ту «мифоэпическую» письменность, которой пользовались предки.

Сегодня адыгейский и кабардинский языки в той или иной мере испытывают проблемы, связанные с потерей носителей в молодежной среде. Значительная часть населения сегодня использует русский язык в повседневной жизни, что приводит к снижению передачи устной и письменной традиции, а также к постепенному утрате знаний о мифоэпической письменности и орнаментальных символах. Хочется верить, что усилия, направленные общественностью и государством на поиски современных форм изучения языка, помогут сохранить эту яркую мозаику в панно культурного наследия всего человечества.

Тем не менее, в последние годы можно отметить появление нового интереса у молодого поколения к своим корням, традициям и родному языку. Молодые люди всё чаще изучают адыгский язык в школах и кружках, интересуются национальными мотивами в орнаменте, участвуют в культурных фестивалях и мастер-классах. Несмотря на это, процент вовлечённости остаётся небольшим, и большая часть молодежи пока не владеет глубинными знаниями о культурной идентичности.

Адыгский орнамент

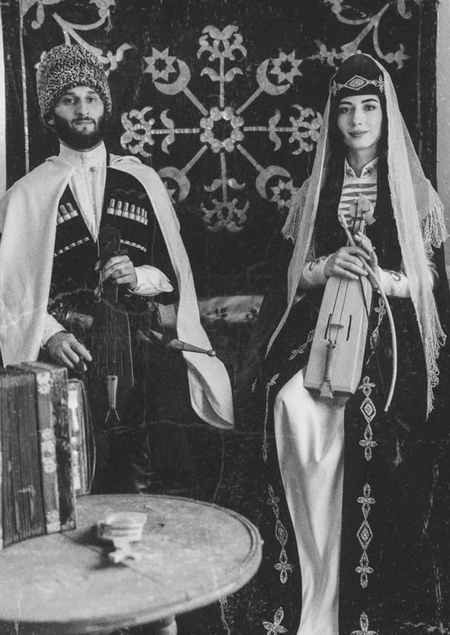

Если о черкесской мифоэпической письменности после её последнего этапа развития известно немного — письменные формы претерпели изменения, и сегодня они почти не имеют прямых продолжений в современном культурном поле, — то об адыгском орнаменте и его интерпретациях можно сказать гораздо больше. Орнамент, в отличие от письменности, не утратил своей актуальности: он продолжает жить в декоративно-прикладном искусстве, национальных костюмах, архитектуре и даже в современном дизайне, становясь формой визуального наследия, в которой традиция сохраняет свою непрерывность.

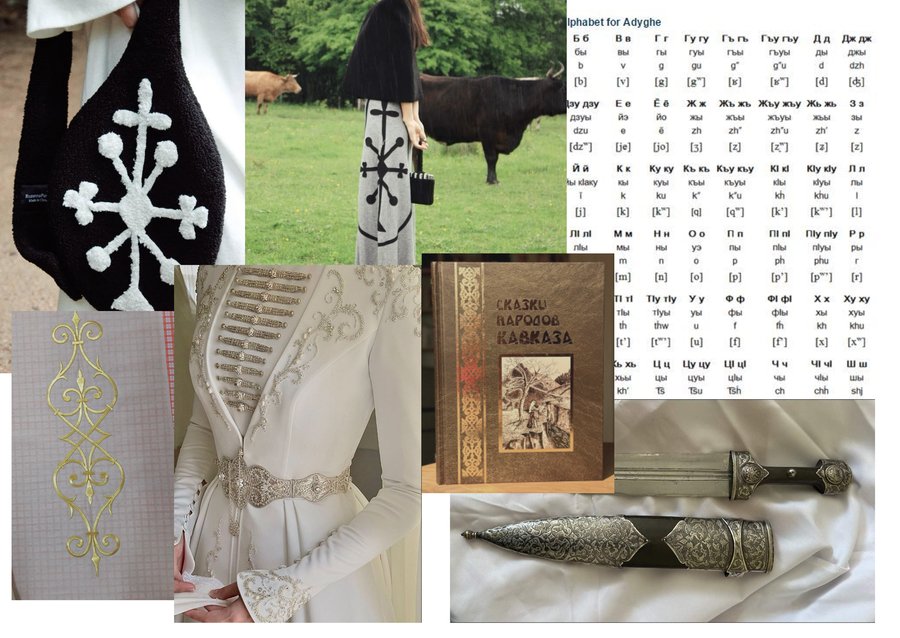

В настоящее время в Адыгее наблюдается активный процесс новой интерпретации адыгского орнамента. Многие современные художники, дизайнеры, мастера декоративно-прикладного искусства и даже модельеры обращаются к традиционным мотивам, переосмысляя их в контексте современной культуры. Орнамент всё чаще используется в национальных костюмах, предметах быта, интерьере, ювелирных изделиях, сувенирной продукции и графическом дизайне.

Эти новые формы применения не разрушают традицию, а, напротив, актуализируют её, придавая орнаменту новое звучание и делая его узнаваемым символом адыгской идентичности в XXI веке. Таким образом, орнамент становится не только элементом культурного наследия, но и живым визуальным языком, способным адаптироваться к современности, сохраняя при этом глубинные мифологические смыслы и символику.

Наследие в новом прочтении

Последние десятилетия современное декоративно-прикладное искусство адыгов развивается в той или иной мере в разных направлениях: золотое шитье, плетение циновок, работа по металлу, ювелирное, гончарное и кузнечное дело. Современные мастера придерживаются народных традиций, но при этом ищут новые грани и подходы, новые способы самовыражения. Одним из таких выдающихся современных адыгских мастеров является художник-модельер Юрий Махмудович Сташ, первый национальный черкесский кутюрье, который создал уникальную выставочную коллекцию, насчитывающую десятки авторских костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства.

Орнаменты и символика занимают особое место в работах Юрия Сташа. В зависимости от жанра и темы художник использует традиционные и самобытные адыгские орнаменты, зачастую видоизмененные им, а также уникальные собственные символы и узоры, позволяющие его работам «говорить». По его словам, для него «важно не только выстроить свои работы, но и научить их говорить».

Элементы тамги и традиционных адыгских орнаментов переплелись в панно «Сочи». Юрий Сташ говорит: «Известно, в Древней Греции с началом Олимпийских игр прекращались любые войны, борьба и соперничество были только спортивными, а победы приносили медали и радость, а не страдания и смерть».

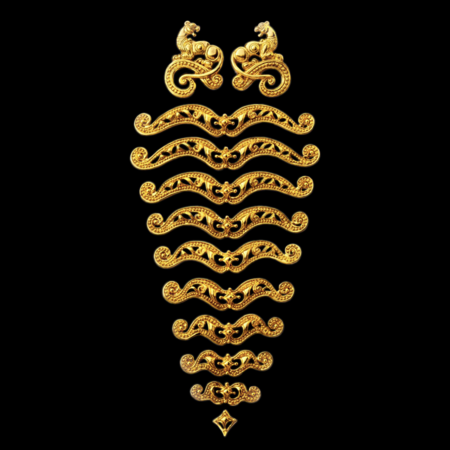

Другой пример современного адыгского творчества — Ася Еутых — выдающийся мастер декоративно-прикладного искусства, чьи работы глубоко укоренены в адыгской культуре. Её творчество активно использует традиционный адыгский орнамент, в частности, элементы звериного стиля. В своих произведениях она воплощает символику, присущую древним адыгским артефактам, таких как изображения животных, завитков и рогов. Эти элементы не только украшают её работы, но и несут в себе глубокий мифологический и культурный смысл.

Ася Еутых не только сохраняет традиции адыгского орнамента, но и активно интегрирует их в современное искусство, создавая произведения, которые служат мостом между прошлым и настоящим, между традицией и инновацией.

В настоящее время в Адыгее, Кабардино‑Балкарии и Карачаево‑Черкесии наблюдается активное поколение молодых творцов, которые берут на себя роль носителей и популяризаторов адыгских традиций. Они не только изучают и сохраняют наследие — мифоэпическую письменность, орнаментальные мотивы, ремёсленные техники — но и интегрируют его в современное искусство, дизайн, одежду и предметы быта.

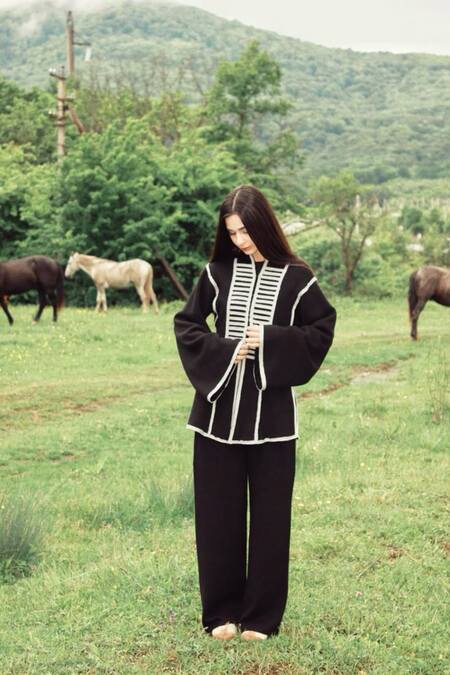

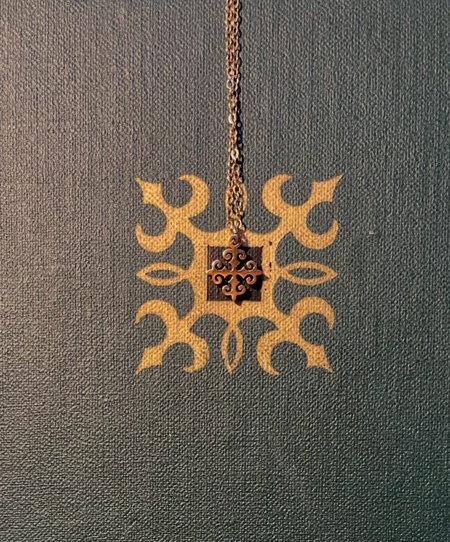

Одним из ярких примеров того, как адыгский орнамент и его традиции продолжают жить в современности, является работа дизайнера Рузанны Паранук. В одном из интервью она отмечает: «А иногда, чтобы придумать что-то новое, нужно обратиться к чему-то старому и черпать там вдохновение». на примере одной из своих работ дизайнер подчёркивает, что использованные элементы и украшения берут своё начало в традициях адыгского костюма, но адаптированы для современного контекста. Паранук совместно с мастером воспроизвела исторические детали, одновременно добавив новые акценты, что позволяет говорить не о новоделе, а о современной интерпретации традиций.

Этот пример показывает, что старые культурные формы — орнаментальные мотивы, декоративные элементы, техника исполнения — не забываются, а продолжают существовать, трансформируясь и интегрируясь в современные художественные практики. Традиции сохраняются не только как исторический факт, но и как живой, адаптированный к современности культурный код.

Черкесская мифоэпическая письменность и адыгский орнамент представляют собой два взаимосвязанных, но по-разному сохранившихся пласта культурного наследия. Если мифоэпическая письменность постепенно утратила своё прямое продолжение, оставшись скорее в виде культурного следа и гипотетического феномена, то орнамент, напротив, сохранил способность передавать смыслы, идеи и ценности народа через визуальные формы. Он стал связующим звеном между утраченной письменной системой и современным культурным самовыражением.