Прививка авангарда (1920-е-30-е г. г.)

«Туркестанский авангард — культурная метафора, которая возвращает нас в забытое состояние и мироощущение далекого прошлого»1

«Особенность живописи авангарда 1920–1930‑х гг. в Узбекистане заключается в уникальном соприкосновении пластических компонентов двух моделей искусства: европейского модернизма, русского авангарда и традиций местной художественной культуры. На этом основании можно сделать вывод о том, что особенность узбекистанского авангарда заключена в самом механизме адаптации разных по стадиальному уровню и типу культур — традиционной, мусульманской, и привнесенной, русско-европейской. В ходе анализа художественных процессов 1920– 1930‑х гг. обозначились два источника преемственности—народные традиции и европейский художественный опыт» 2

Александр Волков

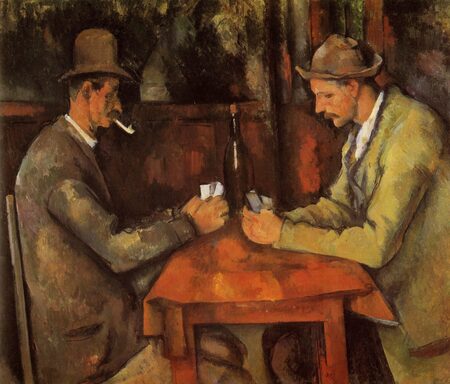

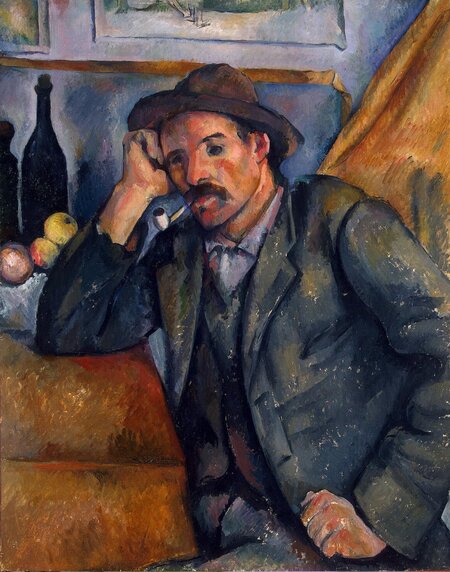

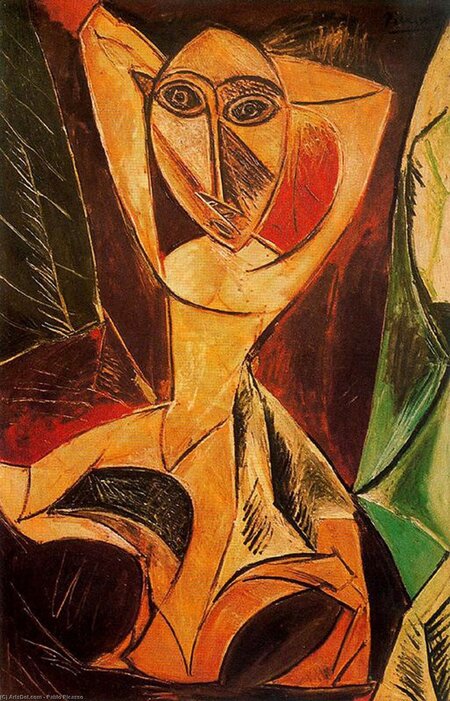

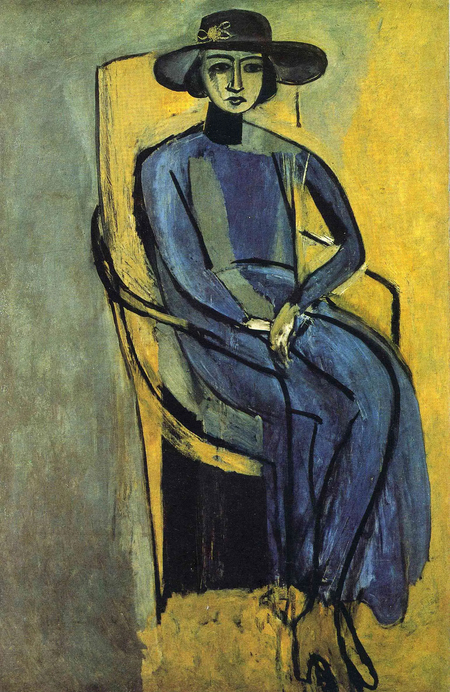

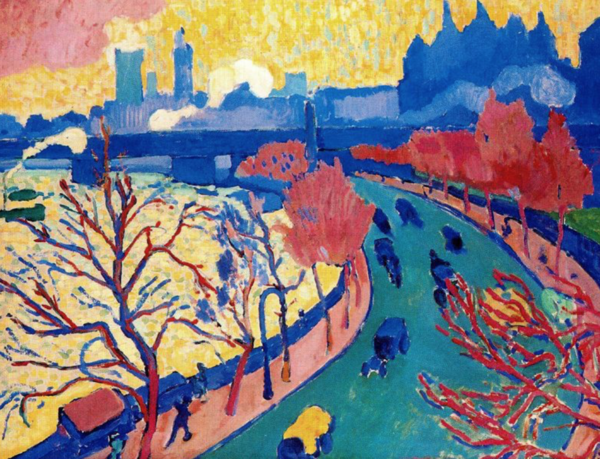

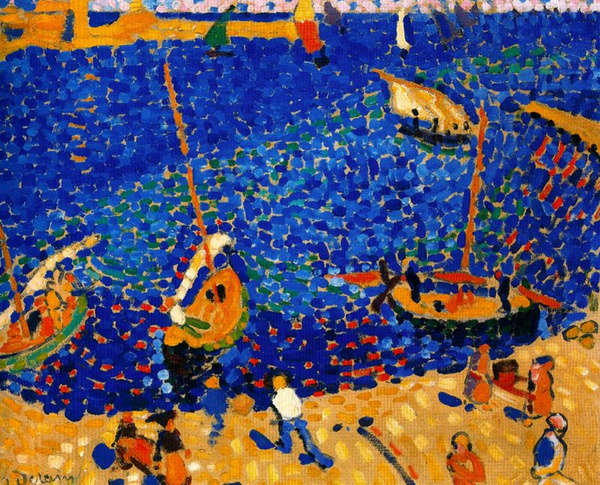

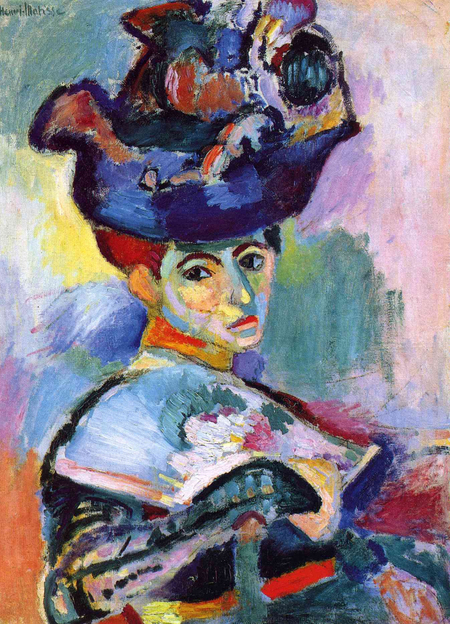

Одним из ярчайших представителей туркестанского авангарда был Александр Николаевич Волков (1886–1957). В его творчестве удивительным образом переплетались традиции Запада и Востока, без их противопоставления, а напротив — в стремлении к синтезу. Волков глубоко проникал в культурное наследие Узбекистана, черпая вдохновение в его истории, музыке и литературе. Его художественный язык сочетал влияние европейского модернизма с локальной образностью. В его полотнах можно уловить яркость и эмоциональную экспрессию фовистов Анри Матисса и Андре Дерена, декоративную насыщенность и символизм Поля Гогена, а также динамичную энергетику Пабло Пикассо. Волков создавал уникальную художественную вселенную, в которой Восток становился частью мировой живописной традиции, обретая новое звучание в авангардном искусстве.

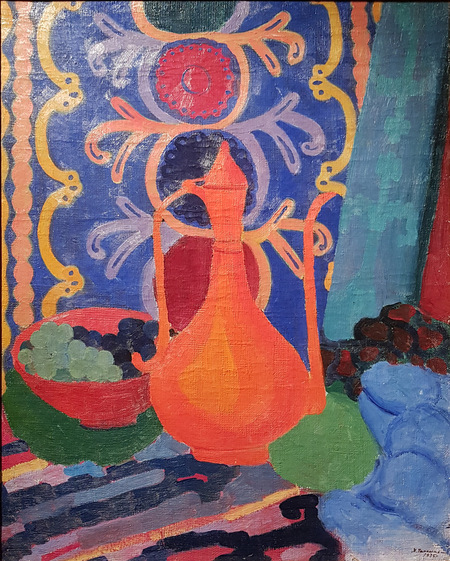

«Взяв за основу принципы народного искусства и создавая композиции из геометрических форм и яркого, локального цвета, он стремился к достижению плоскостности. Именно плоскостность, двухмерность восточного искусства становилась со времен А. Матисса одним из важнейших условий для реализации пластических идей авангарда.»3

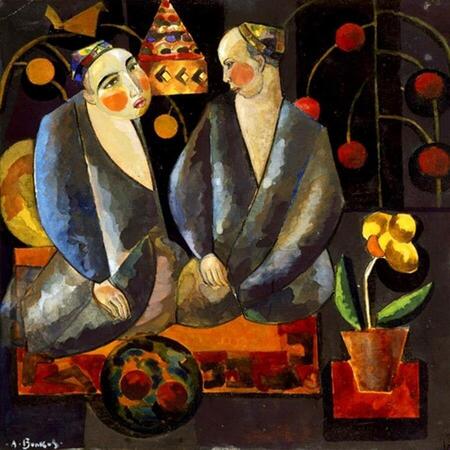

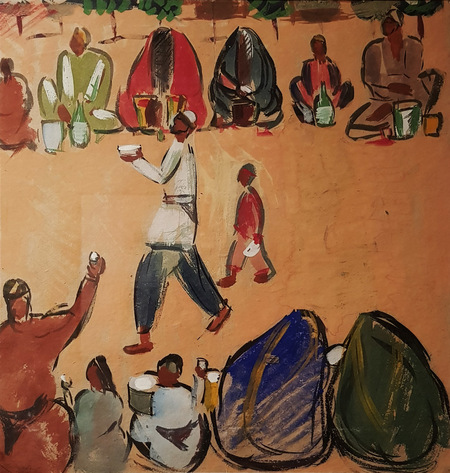

В своих работах Александр Волков применяет нетипичную для традиционного восточного искусства технику, превращая её в средство выражения восточных идей, устремлений и смыслов. Эта особенность проявляется в таких работах, как «Общество», «Беседа под веткой граната» и «Беседа под тенью шатра», которые входят в серию «Восточный примитив». В этих произведениях Волков переосмысливает классические каноны, соединяя западные авангардные тенденции с восточной культурой, что придает его работам неповторимое очарование и глубину.

«Живопись Востока главным образом построена на примитиве и на живописно-декоративном начале. Это легло в основу моего творчества. Развертывая работы в плоскости примитива, я пришел к трактовке человека в треугольнике, как предельно простейшей форме»4

А. Н. Волков

В ранних произведениях Александра Волкова отчетливо прослеживается сочетание фовизма с элементами восточной миниатюры и отголоски русской иконописи, выражающиеся в характерных позах и положении рук персонажей.

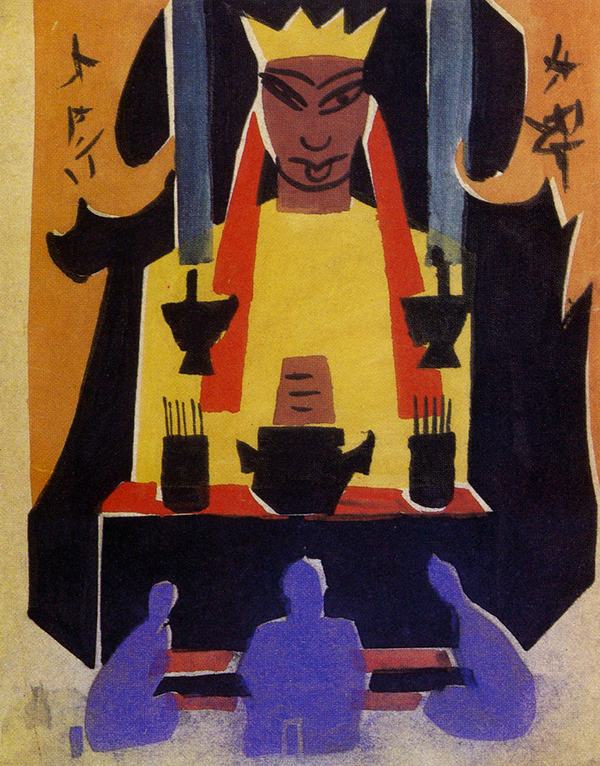

«Гранатовая чайхана» одна из значимых работ, сочетающая традиции Востока и современные художественные приемы. Композиция построена на основе треугольников, символизирующих гармонию и духовное единство. Цветовая гамма — красный, синий, белый — отсылает к суфийской символике: красный как знание, синий как божественная милость, белый как предание себя. Переход от физической реальности к духовной передается через геометрические формы и световые эффекты, пластика геометрических форм, сочетается с палитрой, характерной для местной культуры и народной символики. Цвет граната — символ любви и плодородия — варьируется от насыщенного алого до глубокого бордового.

В той же технике выполнена картина «Танец». Построение формы геометрическими планами и совмещение в лицах персонажей фаса и профиля сближает с кубизмом и так называемой «системой треугольников Волкова», создает простую и выразительную композицию.

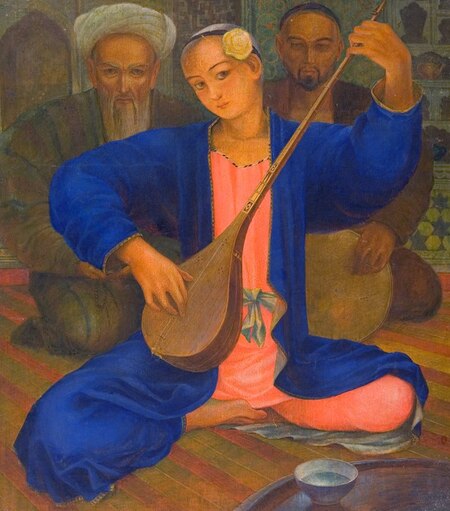

В работе «Три музыканта» художник изображает узбекских музыкантов, играющих на дутаре, сурнае и барабане. Каждый персонаж индивидуален, но вместе они создают гармоничный ансамбль. Теплые тона фона подчеркивают яркость фигур, а их позы и выражения лиц передают глубокую погруженность в музыку. Картина наполнена ритмом, цветом и движением, что создает ощущение живого звука.

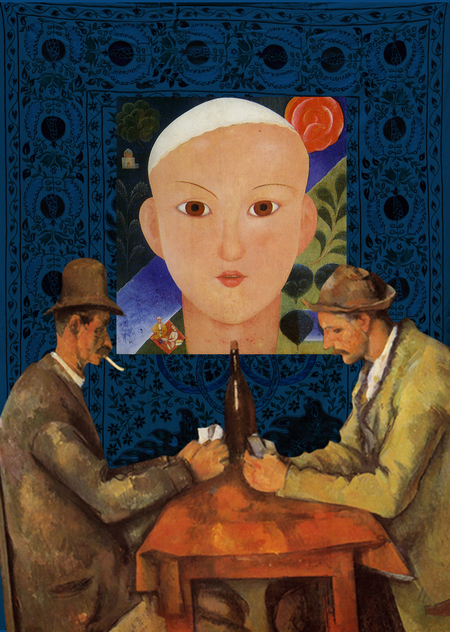

В картине «Чайхана с портретом Ленина» Александр Волков изображает Восток в движении, готовый к труду и переменам. Образ Ленина, размещённый в левом верхнем углу, остаётся в тени, но сохраняет композиционную значимость, соединяясь диагональю с заточенным кетменем — символом земледельческого труда. Центр полотна занимает четверо дехкан, облачённых в оттенки земли, зелени и воды — природную триаду возрождения. Одежда и предметы подчёркивают их связь с землёй, а сцена чаепития намекает на созидательную энергию. Волков мастерски передаёт пафос преобразований, избегая агитации. Через цвет, форму и композицию он выражает идею величия человека, способного превратить пустыню в цветущий сад. Картина соединяет авангардные принципы с восточной философией, создавая многослойный художественный образ.

Картина «Беседа» выполнена в типичной цветовой палитре кубизма, которая перекликается с естественной характерной для местной природы колористической гаммой, передающей оттенки земли, зелени и воды, символов вечного возрождения природы, одним из элементов которой служит человек.

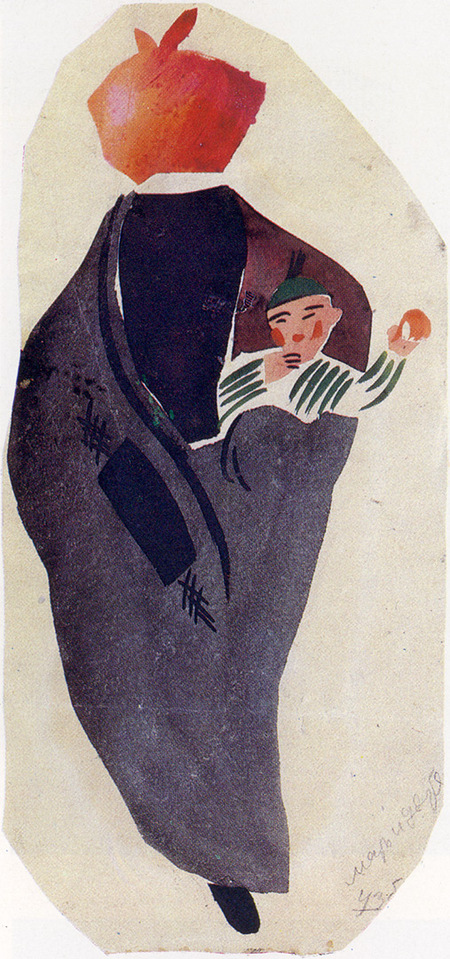

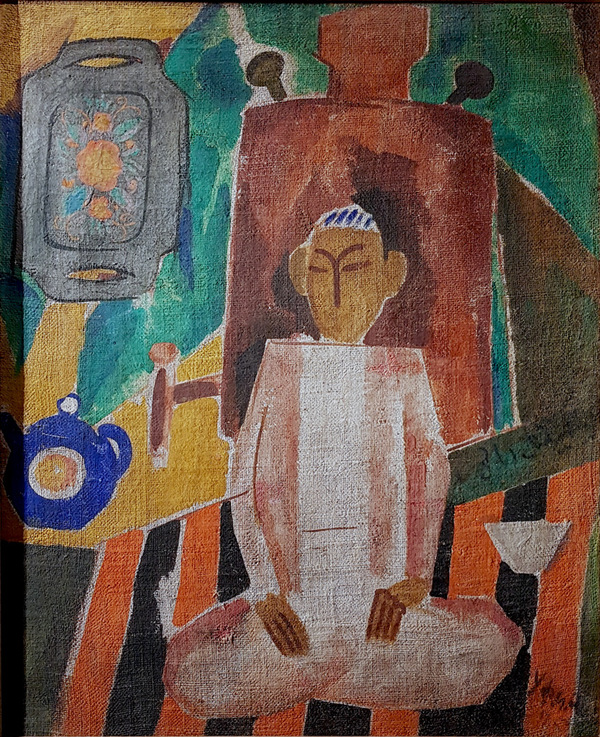

Михаил Курзин

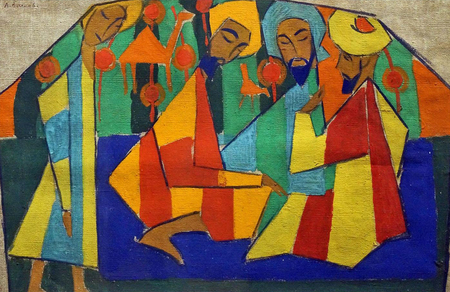

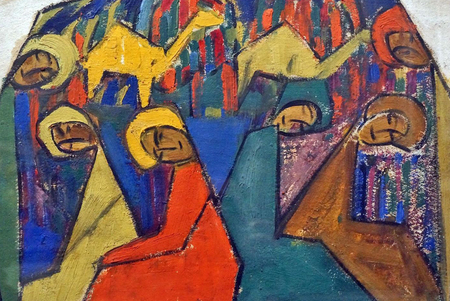

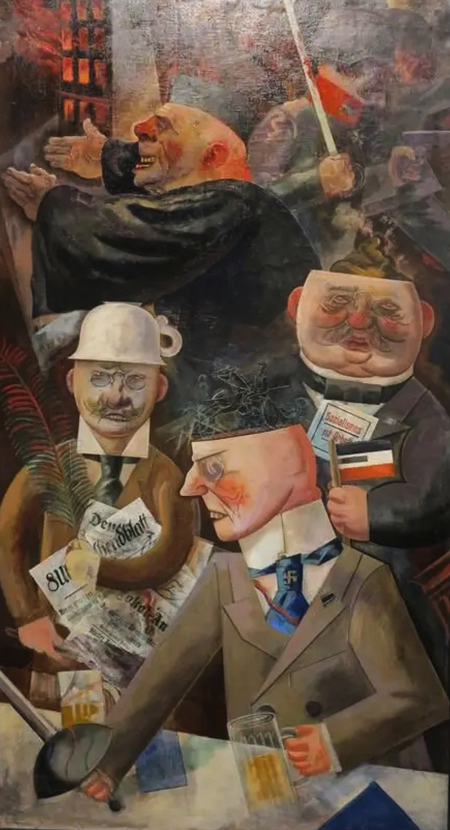

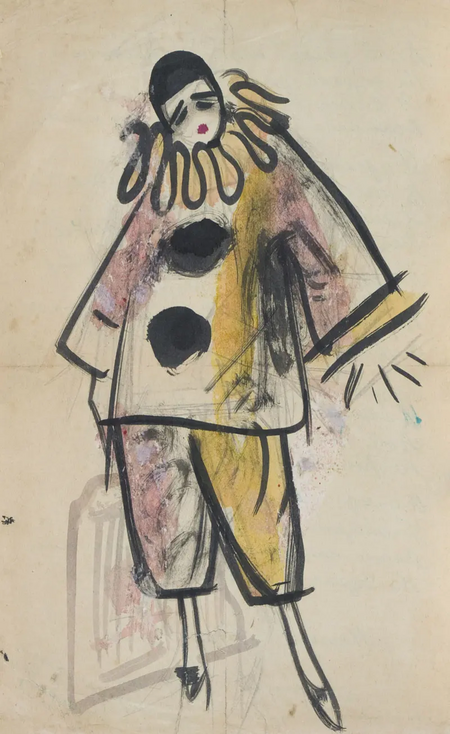

Михаил Курзин, выдающийся художник, оставивший заметный след в искусстве Узбекистана. Его творчество, сформировавшееся на рубеже 1910–1920-х годов, испытало влияние кубофутуризма и супрематизма. В поиске синтеза восточных и западных традиций Курзин основывался на неопримитивизме, близком по духу русскому лубку, который он усиливал гротескной экспрессией, вдохновленной экспрессионизмом. В своих работах он сочетал традиции Востока с эстетикой модернизма, что нашло отражение в его уникальных пластических решениях.

Мастерство Курзина заключалось в его способности работать в разных стилистических направлениях, адаптируя их к актуальной тематике. Его творчество, насыщенное экспериментами и новаторством, стало важной вехой в истории узбекского искусства, оставаясь примером органичного соединения локальной культуры и авангардных художественных течений.

Одной из характерных черт творчества Курзина была техника трафарета. В этой манере он создал серию произведений, остро и гротескно изображающих сцены из старого быта, такие как «В гости», «Чайхана» и «Кумганщик», «Женщина с ребенком».

Влияние Матисса также ощущается в подходе Курзина к композиции, где пространство часто сводится к декоративной плоскости, а глубина изображается условно, создавая уникальную динамику между элементами. Таким образом, вдохновение, которое Курзин черпал из творчества Матисса, выразилось в его подходе к цвету, форме и композиции. Это позволило Курзину создать уникальный синтез восточных традиций и европейского авангарда, сделав его работы выразительными и значимыми в контексте мировой художественной культуры.

Произведения Курзина часто строились на противопоставлении старого и нового, отражая идеологические задачи своего времени. Эта особенность ярко проявляется в работе «Бай агитирует» (1930 г.), где художник использует свои любимые яркие локальные цвета, заимствованные из техники трафарета, чтобы акцентировать внимание на контрастах эпох.

Мастерство Курзина заключалось в его способности работать в разных стилистических направлениях, адаптируя их к актуальной тематике. Его творчество, насыщенное экспериментами и новаторством, стало важной вехой в истории узбекского искусства, оставаясь примером органичного соединения локальной культуры и авангардных художественных течений.

Александр Николаев

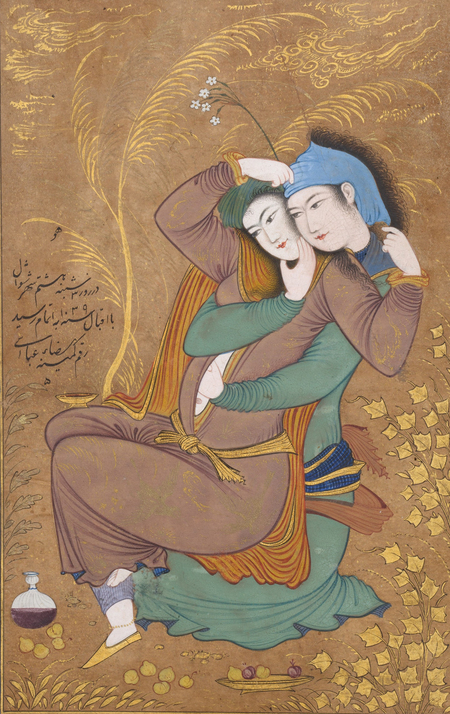

Александр Васильевич Николаев, взявший после приезда в Среднюю Азию новое имя Усто Мумин, совместил в своем творчестве как западные конструктивистские корни, так и классическое наследие мирового и русского изобразительного искусства.

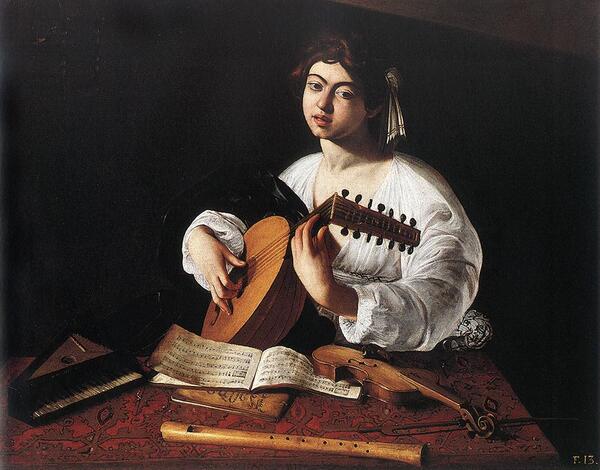

Совмещая принципы построения композиций эпохи итальянского Возрождения с иранскими и персидскими миниатюрами, он сумел передать в своих произведениях среднеазиатский колорит. Он не сумел разработать своеобразный язык среднеазиатской живописи, который будет использован следующими поколениями художников, но и ввел присущие средневековую искусству символическую ассоциативность.

«Так, если художники сугубо авангардной ориентации понимали, что пластические закономерности авангарда созвучны плоскостности и условности народного искусства, которые являлись целью пластических новаций, то Усто Мумин стремился найти свою поэтику Востока в „собственной“ изобразительной, веками утвержденной художественной форме. Поэтому миниатюру Среднего Востока художник воспринимал не только как источник восхищения и подражания, но и как своеобразную „лабораторию“ национально-специфической поэтики, изучение которой может дать неожиданные оригинальные импульсы, открыть новые формообразующие возможности».

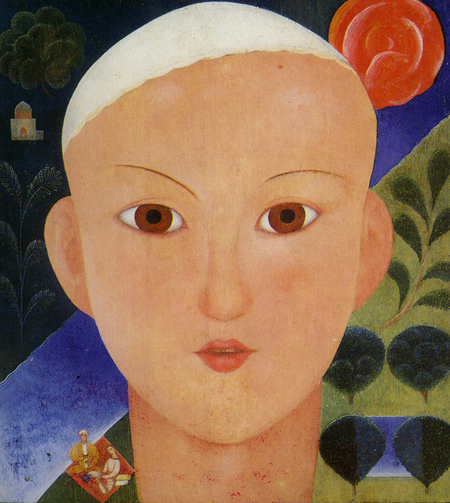

В образах своих узбекских персонажей художник увидел черты красоты сходные с идеалами эпохи итальянского возрождения. Через его произведения раннего творчества проходит образ прекрасного узбекского юноши полный созерцательного лиризма, являющий собой воплощение Востока.

Он появляется в разных обличьях: то мальчика «бачи», то музыканта и танцора, то юного «суфи» (последователь мистико-поэтического направления в мусульманской философии) в таких его произведениях этих лет: «Дутарист» (1923) «Суфи» (1924) «Дорога жизни». (1924), «Дружба, любовь, вечность (Старая Бухара)» (1928), Сон пастуха» (1923),

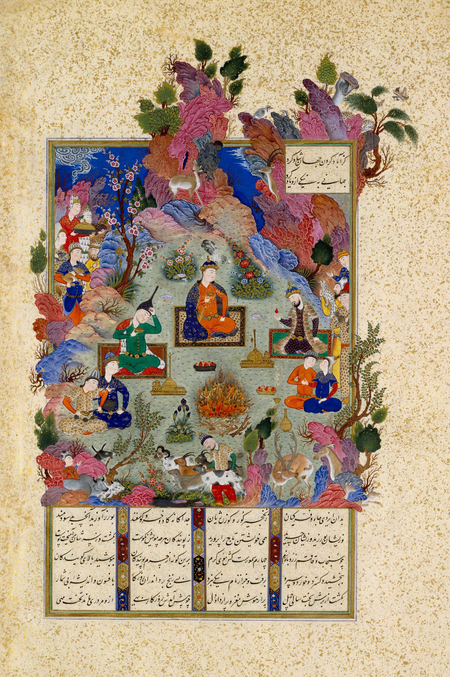

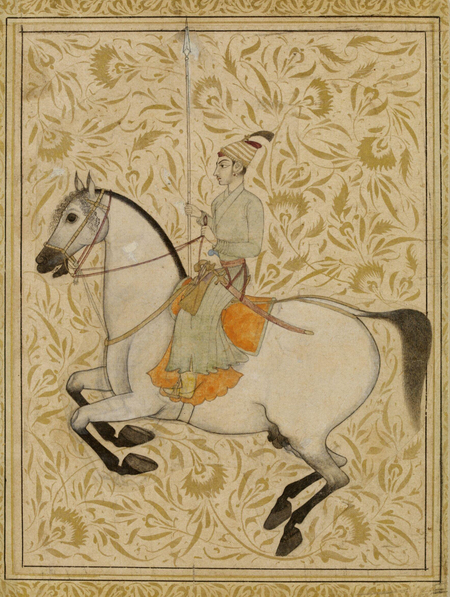

В искусстве миниатюры, как известно, наиболее ярко отразились принципы эстетики средневекового Востока, для которого важным было изобразить «не то, что есть, даже не то, что бывает, а то, что должно быть». Поэтому изображение в ней исполняет совершенно иные функции, чем в европейском искусстве, и не связано с реальностью. Здесь также важна роль этикетности, эстетического идеала, каноничности сюжетов и композиций.

Одной из самых значительных работ и в то же время неоднозначных работ, вызывающих споры искусствоведов, является «Радение с гранатом».

Используя язык восточной миниатюры и совмещая его с канонами изобразительного искусства кватроченто, он создает композицию с одним центральным изображением и повторяющей схему икон с «клеймами». Это история любви и приключений юноши-бачи в 10 картинках, которые сгруппированы вокруг центрального образа

Используя язык восточной миниатюры и совмещая его с канонами изобразительного искусства кватроченто, он создает композицию с одним центральным изображением и повторяющей схему икон с «клеймами». Это история любви и приключений юноши-бачи в 10 картинках, которые сгруппированы вокруг центрального образа.

«Композиция этого небольшого полотна построена по принципу житийной иконы с клеймами, живопись вдохновенно цитирует миниатюры средневековых восточных рукописей, а сюжет… Можно сказать, что это не просто свободомыслие, а дерзкий и эйфорический творческий акт, воспевающий (именно так, без кавычек) поэтику той любовной девиации, которая имеет давние традиции в мусульманских странах…» 6

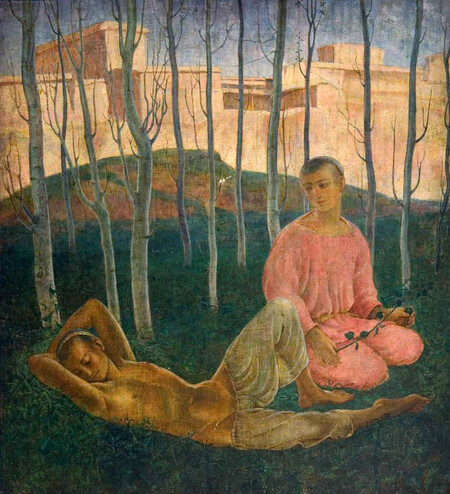

«Дружба, любовь, вечность (Старая Бухара)» — своего рода философская притча является одной из ключевых работ Усто Мумина в изобразительном искусстве Узбекистана ХХ века.

Нигора Ахмедова с позиции искусствоведа проводит иконографический анализ темперы Усто Мумина «Дружба, любовь, вечность»: «В ней присутствуют черты философии суфизма, согласно которой восхождение человеческой жизни от материального к духовному, ее самосовершенствование направлено в сторону растворения в вечности. Образы, олицетворяющие молодость и старость, раскрываются художником в поэтическом сопоставлении символов, встречающихся в миниатюре. Цветущий персик, платан, кипарис. Фигуры двух юношей символизируют дружбу и любовь. А монументальные образы умудренных жизнью стариков, мусульманские надгробия и аист вдалеке напоминают о бренности жизни и привносят в картину глубину и драматизм». 7

Касательно первоисточника этих картин не возникает сомнений что это раннее итальянское искусство, и в которых присутствуют поэтическая созерцательность, общность интонаций и поз. Усто Мумин неуловимым образом смог передать сходство восточных и средневековых образов.

«В искусстве миниатюры, как известно, наиболее ярко отразились принципы эстетики средневекового Востока, для которого важным было изобразить „не то, что есть, даже не то, что бывает, а то, что должно быть“. Поэтому изображение в ней исполняет совершенно иные функции, чем в европейском искусстве, и не связано с реальностью. Здесь также важна роль этикетности, эстетического идеала, каноничности сюжетов и композиций.» 9

«Так, например, фигура возлежащего юноши в темпере „Весна“ (1923)имеет почти прямое сходство с „Венерами“ Джорджоне и Тициана, но при этом находит аналогии и в сефевидской миниатюре XVII века, где изображения возлежащих женщин и юношей могли быть почти идентичны, отличаясь лишь некоторыми деталями одежды, намекающими на гендерную принадлежность. Заимствуя и видоизменяя композиционные „формулы“, многократно тиражировавшиеся в миниатюрах» 8

Работа «Жених» с образом прекрасного юноши на грациозном скакуне представляется как аналог искусства классической миниатюры. Те же самые мотивы присутствуют на рисунке «Когда я увидел Самарканд»

Виктор Уфимцев

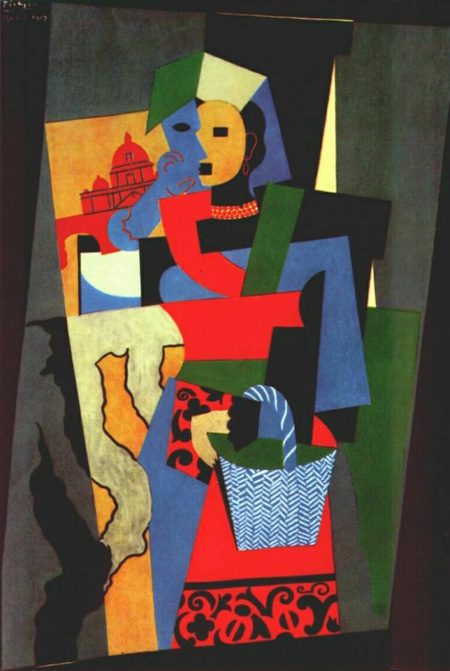

Виктор Уфимцев стал значимой фигурой в формировании национальной школы живописи Узбекистана. Его знакомство с Туркестаном в 1923 году стало поворотным моментом в его творчестве: экзотическая архитектура, яркие краски и ритмы Востока вдохновили художника на создание работ, сочетающих кубофутуризм с элементами национальной культуры. Уфимцев экспериментировал с тоновыми переливами и архитектурными формами, создавая кубистические композиции, в которых восточные мотивы переплетались с авангардными подходами.

Произведения, такие как «К поезду», «Музыканты. Самарканд», «В юрте» отражают стремление Уфимцева объединить радикальные идеи кубофутуризма с национальной идентичностью. Художник находил вдохновение в простоте и архаичности местных форм, что придавало его работам первозданную силу. Он умело использовал элементы конструктивизма, но не терял связи с традицией, предлагая новый взгляд на Восток, свободный от стилизации и декоративности.

«Что осталось у меня найденным после всех исканий? Немало. Импрессионизм научил цвету. Футуризм — быстроте и находчивости. Кубизм и конструктивизм дали устойчивость, простоту, крепость вещи, научили обработке поверхностей. Реализм — бодрость и здоровье. Но работа над собой не кончена. Учеба продолжается. Мои профессора — жизнь и зритель». 10

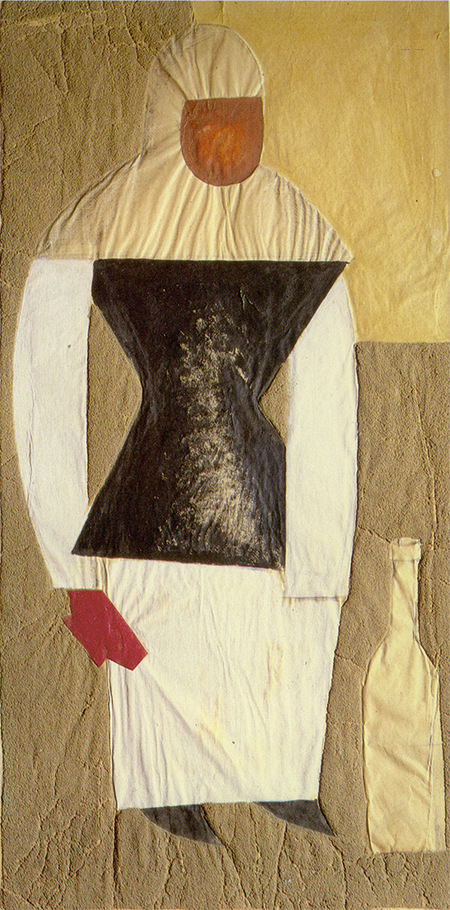

1920-е и 1930-е годы стали наиболее плодотворным периодом его творчества. В этот период он активно разрабатывал декоративную условность живописи, уделяя внимание силуэтам и цветовым пятнам. Вдохновленный футуризмом, художник стремился к поиску новых форм, создавая яркие серии гуашей. В его работах этого периода проявляются элементы аппликации и коллажа, где использовались песок, кошма, ткань и другие материалы, что подчеркивало связь с местной культурой и бытом.

Урал Тансыкбаев

Феномен Урала Тансыкбаева раскрывается через художественный контекст его эпохи — времени слома старого мусульманского мира и формирования нового Востока. Он учился в среде авангардистов, работавших в Узбекистане, в том числе под влиянием А. Волкова, но быстро вышел за рамки подражания, формируя собственный стиль. Яркая, мажорная палитра и декоративность цвета стали его узнаваемыми чертами, проявившимися в таких работах, как «Портрет узбека», «Багряная осень».

Развитие Тансыкбаева шло стремительно — от импрессионистических вариаций он перешел к постимпрессионизму, впитывая европейские художественные традиции. В его пейзажах преобладает плоскостная декоративная манера, а контрастные локальные цвета — красный, синий, зеленый — создают радостную, насыщенную атмосферу. Одновременно художник глубоко изучал народную культуру, что особенно заметно в его акварелях 1930-х годов.

Раннее творчество Тансыкбаева часто сравнивали с Гогеном — его интерес к народным мотивам сочетался с поиском новых пластических решений. Однако, помимо декоративности, в его работах присутствует философский подтекст, стремление передать знаковость образов. Работа «Портрет узбека на желтом фоне» (1934) — яркий пример: национальный типаж превращается в символ, упрощенные деревья и орнаментальная кайма формируют ощущение традиционного узора, а открытые цвета создают эффект «живого знака». В 1930-е годы Тансыкбаева активно работал в неопримитивистском ключе («Самарканд. Узбек»), где элементы народного искусства перерабатывались в авангардные формы. Он воспринимал себя как художник Нового времени, совмещая наследие Востока с западной концепцией индивидуального художественного выражения.

Эта работа Тансыкбаева — не просто портрет, а символический образ, воплощающий народный типаж через яркие, открытые цвета и стилизованные формы. Лицо персонажа дано в профиль, подчёркивая репрезентативность и собирательность образа. Ярко-жёлтый фон, напоминающий традиционные сюзане, создаёт ощущение ритуальности, а упрощённые деревья по бокам и орнаментальная кайма усиливают декоративный эффект.

Красные цветочные узоры на голубом халате и тюбетейке вступают в контраст с жёлтым фоном, формируя напряжённую, звучную цветовую композицию. Однако главное здесь — не индивидуальность героя, а его превращение в знаковый образ, в архаичный символ. Тансыкбаев осознанно использует элементы «примитива», но не в подражательной манере, а как способ подчеркнуть глубинные корни национального искусства. В этом есть отголоски народного театра маскарабозов, где гротескная условность становится выразительным средством.

Этот «портрет» выходит за пределы традиционного жанра, превращаясь в художественное утверждение силы, простоты и символичности восточной культуры, прочитанной через модернистскую живопись.

Николай Карахан

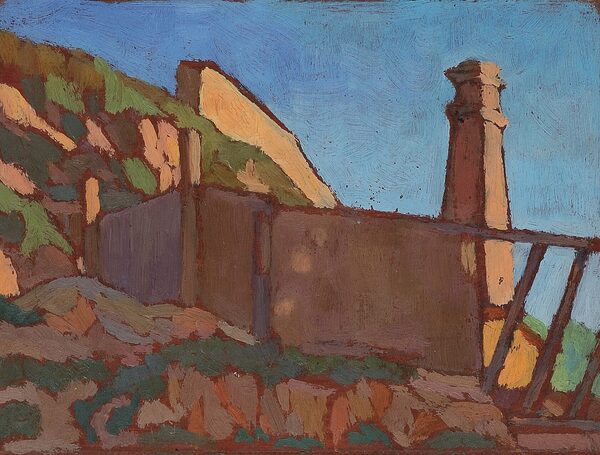

Николай Карахан — одна из самых самобытных фигур узбекской школы живописи, художник, в чьих работах сплетаются постимпрессионистическая пластика, сезаннизм и элементы среднеазиатского авангарда.

Его творческий почерк — это мощное сочетание яркой, фантастически насыщенной палитры и жесткой геометризированной формы, создающей ощущение скульптурности живописного образа.

Карахан мастерски работал в жанрах портрета и пейзажа, но особенную известность ему принесли модернистские картины, посвященные индустриализации Узбекистана. В них традиционный Восток встречается с визуальным языком новейшего времени, а локальный колорит становится инструментом не просто художественной, но и идеологической трансформации.

Будучи художником-самоучкой, Карахан не обладал академическим мастерством, но компенсировал это мощной интуицией и выразительным художественным языком. Он выработал свой узнаваемый прием — стилизация черт лица через геометризацию носа и бровей, упрощение форм, подчёркивающее монументальность образов. Этот прием роднит его с традицией примитивизма и латиноамериканским авангардом — в особенности с монументальной живописью Диего Риверы. Эти параллели возникают не только из-за общей масштабности образов, но и благодаря сходному подходу к организации пространства и значению цвета. Влияние Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса в его творчестве проявляется не в прямых заимствованиях, а в общем стремлении к созданию визуального эпоса, в котором коллективный труд становится актом героизма.

Его персонажи — массивные, атлетически сложенные фигуры — предстают не просто как участники строительства новой жизни, но как символы мощи, стойкости, неутомимого труда. Знаковые работы — «Выход на работу» (1929), «Уборка пшеницы» (1930), «Прокладка водопровода» (1932), «Поливальщик» (1932), «Возвращение жнецов» (нач. 1930-х) — демонстрируют эволюцию его стиля. В этих произведениях прослеживается переход от чисто живописного эксперимента к монументальной эпической выразительности.

Фигуры, изображенные крупным планом, приобретают грандиозные пропорции, будто вытесанные из камня. Их лица — обобщенные, лишенные индивидуальности, что делает их похожими на древние архаические маски, воплощающие не конкретных людей, а универсальный тип «героев труда». Его полотна — это не просто сцены социалистического труда, но и визуальные манифесты, наполненные мощным пластическим ритмом, в котором коллективизм обретает зримое выражение.

Елена Коровай

Елена Коровай — знаковая фигура туркестанского авангарда, чья живопись соединяет европейские модернистские традиции с тонким ощущением восточной культуры. Её работы, наполненные трепетной простотой, превращают бытовые сцены в медитативные живописные поэмы. Коровай не просто фиксировала сцены среднеазиатской жизни — она создавала художественные хроники, наполненные ощущением времени и пространства. Её живопись — это тонкий баланс между традицией и поиском нового, между документальностью и поэтикой цвета.

Наиболее выразительные полотна художницы посвящены жизни еврейских кварталов Бухары — «Синильщики», «Женщины в розовом», «Утро». «Женщины в розовом» — произведение, в котором восточная символика переплетается с элементами западной живописи, между национальными традициями и модернизмом. Женские фигуры в традиционных платках и паранджах, словно укрытые покоем, передают коллективную сущность восточной культуры. где акцент сделан на единство и внутреннюю гармонию. Их плавные силуэты и пастельная гамма розовых, белых и бежевых оттенков напоминают акварельные восточные миниатюры. В них прозрачная, переливчатая цветовая гамма наполняет сцены лёгкой мистикой и романтичной аурой. Ландшафт и общее настроение картины передают медитативность и тишину, характерные для восточного искусства, где природа выступает как тонкий фон для человеческой жизни

Свободная живописная манера, абстрагирование деталей и особая работа со светом говорят о влиянии модернизма. Здесь улавливаются отсылки к творчеству Пьера Боннара и Мориса Дени, где цвет становится средством построения пространства. Отказ от чёткой прорисовки лиц оставляет зрителю свободу интерпретации, превращая сцену в эмоциональную загадку.

В «Красильщиках» тёплая палитра золотисто-коричневых и синих тонов перекликается с традициями окрашивания тканей Центральной Азии.

Свободные мазки, текстурность и игра света сближают работу Коровай с постимпрессионизмом, напоминая о техниках Поля Сезанна и Винсента Ван Гога. Однако её композиции, несмотря на западные влияния, сохраняют восточную гармоничность и внутреннюю размеренность.

Анализируя произведения художников, творивших в Узбекистане в 1920–1930-е годы, можно отметить, что им удалось выработать уникальный стиль, органично сочетающий в себе элементы западной и восточной художественной традиции. В его основе лежал не внешний взгляд наблюдателя, а глубокий диалог между культурами Запада и Востока. Это был не поверхностный этнографический интерес путешествующего художника, фиксирующего примечательные мотивы в своем блокноте, а осмысленное погружение в восточную культуру и ее многогранность. И это позволило им осуществить своеобразный синтез живописных приемов стилей и направлений Запада с традициями в изобразительном искусстве Востока. Несмотря на индивидуальные различия в подходах и поисках, в работах многих мастеров того времени прослеживаются общие черты. Наблюдение окружающего мира через призму исторического развития, выработка индивидуального почерка с использованием с использованием известных западных стилистических направлений и национальных декоративных приемов. Однако именно эти особенности, ставшие неотъемлемой частью их художественного языка, во второй половине 1930-х годов неоднократно подвергались критике со стороны центральных властей.

URL: https://www.fergananews.com/articles/6459/ (дата обращения 02.11.2024)

Ахмедова Н. Р. Живопись республик Центральной Азии в поисках обновления художественного языка (1960-е годы) // Искусство Евразии https://eurasia-art.ru/art/article/view/912 2022. № 3 (26). (Дата обращения 20.12.2024)

Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии ХХ века: традиции, самобытность, диалог. — Ташкент: Академия художеств Узбекистана, Научно-исследовательский институт искусствознания, 2004. — С. 48.

В. Чепелев Искусство Советского Узбекистана. — Ленинград: Лосх, 1935. — С. 116.

Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии ХХ века: традиции, самобытность, диалог. — Ташкент: Академия художеств Узбекистана, Научно-исследовательский институт искусствознания, 2004. — С. 55.

URL: https://art-blog.uz/archives/3830 (дата обращения: 15.12.2024).

Ахмедова Н. Духовное пространство Бехзода в искусстве XX века// Sanat. 2000. № 2 C-20.

Аббасова Г.Э. «Роза и перепелка». Метаморфозы в графике А. В. Николаева (Усто Мумина) 1930-х годов // Человек и культура. 2022. № 6. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29097

Ахмедова Н. Духовное пространство Бехзода в искусстве XX века// Sanat. 2000. № 2 C-23.

Уфимцев В. И. Говоря о себе. — Москва: Советский художник, 1973. — С. 135.