Мозаика стилей (1990-е — наше время)

С распадом Советского Союза и обретением независимости в 1991 году Узбекистан оказался в новой культурной реальности. Творческая свобода 1990-х годов дала художникам возможность открыто выражать свои взгляды на темы истории, религии и социума. Ключевым трендом стало возрождение духовности и обращение к религиозной символике. Появились работы, исследующие глубокие философские вопросы, такие как смысл жизни, память и идентичность. Живопись обрела новую стилистическую манеру и тематическое разнообразие, которое не противоречило декоративности произведений.

Если раньше художественная традиция ограничивалась миниатюрой и народным искусством, то теперь художники углубляются в религиозно-философские идеи, мифологию и поэзию, раскрывая этнокультурные ценности.

С 1990-х годов по настоящее время искусство Узбекистана прошло через несколько ключевых этапов, каждый из которых отражает изменения в обществе, культуре и глобальном контексте. Эти периоды характеризуются трансформацией художественного языка, сменой парадигм и усилением диалога между традицией и современностью. Начало 2000-х годов стало временем активного влияния глобализации на искусство Узбекистана. Восстановив экономическую стабильность, страна начала активнее интегрироваться в мировую культурную сцену. В последнее десятилетие искусство Узбекистана продолжает стремительно развиваться. С одной стороны, сохраняется интерес к традициям, а с другой — растет количество экспериментальных и провокационных работ. Художники исследуют социальные, экологические и политические проблемы. Важную роль играют художники, которые находят вдохновение в местной культуре, но говорят на языке современного искусства.

Сегодня узбекская живопись, с ее уникальной пластической спецификой, представляет собой оригинальный феномен, запечатлевший все противоречия времени. Поиски самопознания через осмысление восточного наследия привели к значительным изменениям в жанровой и стилистической основах искусства.

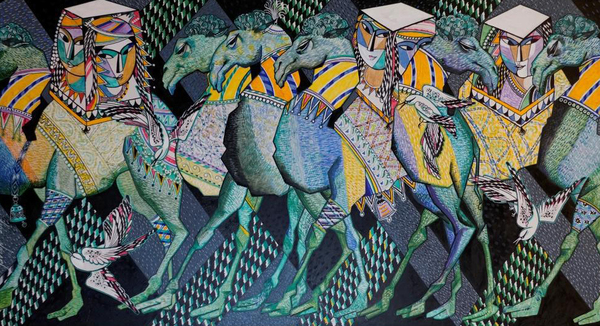

Медат Кагаров (1940–2011) — один из самых выдающихся узбекских художников второй половины XX века, чьё творчество сочетает традиции восточного искусства с методами европейской графики.

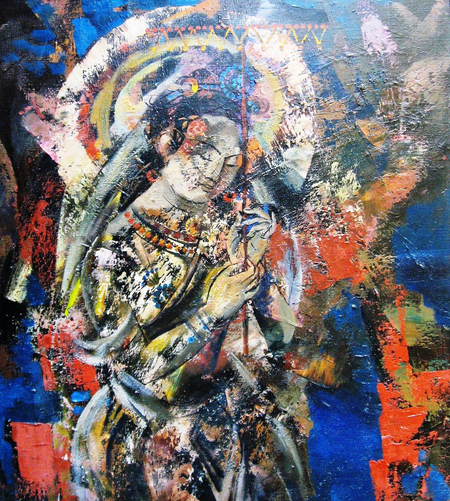

После 1991 года Кагаров кардинально пересмотрел свой художественный стиль под влиянием древнего уйгурского искусства. Его поездка в Турфан (Китай), где он изучал росписи древних буддийских храмов, стала переломным моментом. В его работах появились плавные, текучие линии, напоминающие контуры восточных миниатюр, но при этом сохранилась европейская чёткость и графическая дисциплина.

Он начал использовать насыщенную цветовую палитру, вдохновлённую древневосточными фресками, где преобладали охристые, терракотовые, сине-зелёные оттенки. В то же время Кагаров не просто цитировал традиционные мотивы, а перерабатывал их в собственную стилистическую систему, наполняя работы символизмом и философским подтекстом.

Кагаров часто обращался к темам вечности, преемственности культур, гармонии человека и природы. Его композиции наполнены метафорическими образами: странники, мудрецы, мифологические существа, загадочные архитектурные мотивы, символизирующие путь познания и духовные искания.

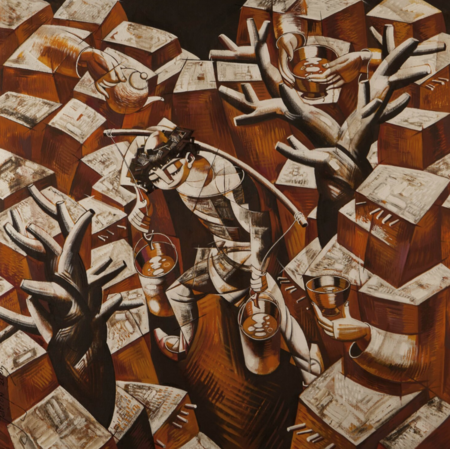

Работы Джавлона Умарбекова в это время наполняются простотой фольклорных мотивов, но одновременно усложняется пластический язык его произведений. Умарбеков всё дальше уходит от прямых отсылок к традиционным источникам вдохновения, развивая собственную художественную манеру. В его работах сохраняется сложная ритмика силуэтов и поз, органично вписывающаяся в сферу геометрических экспериментов, восходящих к фовизму и кубизму

Особое место в тематике картин стали занимать персонажи старой городской культуры (масхарабозы, водоносы, ремесленники). Отношение к Востоку как таинственному и непознанному миру, наблюдаемое еще в творчестве раннего А. Волкова и А. Николаева отчетливо и контрастно прорисовывается в его работах.

Даима Рахманбекова — художница, чье творчество является примером синтеза культурных кодов и художественных традиций, соединяя восточную утонченность с западной пластикой образов.

Полотна Даимы погружают зрителя в мир, где орнаментальность восточных миниатюр обретает новый смысл, а классическая живопись трансформируется в метафору памяти и времени. Она использует тонкие линии, мягкие цветовые переходы и символические композиции, создавая эффект зыбкости, будто реальность её картин — отражение в воде, неуловимое и хрупкое.

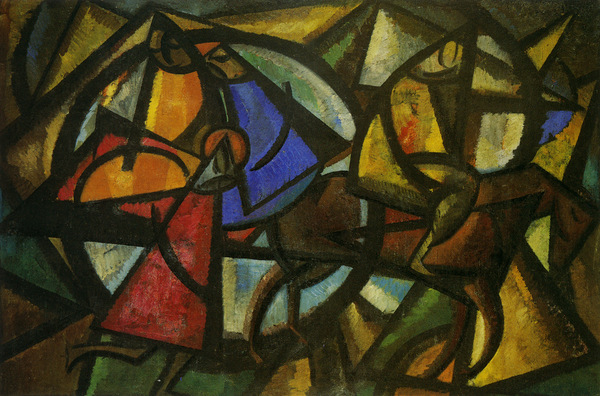

Одним из ярких проявлений гедонистической эстетики Востока является тема музыки и танца. Особенно акцентированно и широко звучит тема музыкантов и танцоров в небольших по размеру, лиричных по настроению и интонационно близких эстетике Усто Мумина, работах. Д. Рахманбекова продолжает и развивает традиции, заложенные Усто Мумином, сочетая восточную миниатюру с эстетикой итальянского Возрождения, используя символику и метафоры. Ее палитра, насыщенная охристыми, красными, оливковыми, бирюзовыми и шоколадно-коричневыми оттенками, напоминает фрески эпохи Ренессанса.

Если Усто Мумин переосмыслял европейскую живопись XIX–XX века через призму восточной традиции, то Даима идет дальше — она не просто соединяет культуры, а создаёт синтетический художественный код, в котором исторические традиции и современные художественные подходы сливаются воедино.

Национальный танец в ее произведениях становится метафорой народных переживаний, где пластика движений, как и в классическом узбекском танце, остается плавной и ритмически гармоничной.

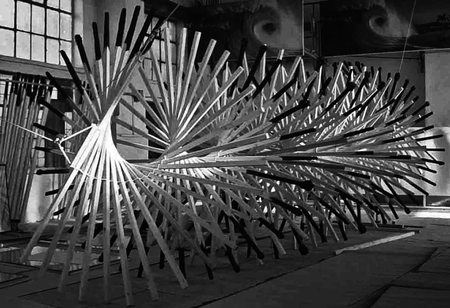

Вячеслав Усеинов, создает произведения, в которых воплощается сочетание философской глубины, концептуального подхода и уникальных художественных техник. Его творчество, находящееся на пересечении традиционных форм и современных концепций, отражает глобализационные процессы, открывая новые горизонты для узбекского искусства. Особое внимание привлекли его инсталляции и масштабные проекты, ставшие не только визуально мощными, но и наполненными глубокими смыслами. Например, в проекте «Константа» (2005) Усеинов исследует природу духовного постоянства через форму масштабной ленты, сделанной из деревянных брусков, напоминающих гигантские спички. Эта минималистская конструкция символизирует сожженные души и передает мощное ощущение внутреннего напряжения, которое усиливается благодаря её монументальности и органичному взаимодействию с пространством.

Работы Усеинова часто акцентируют внимание на глобальных и локальных проблемах. Инсталляция «Гастарбайтерский рейс» (2006) представляет собой модель самолета, выполненного из среднеазиатских глиняных кирпичей. Этот самолет, окруженный костюмами мигрантов, сделанными из клетчатых сумок, становится мощным символом нерешенных проблем миграции и экономических противоречий в глобальном мире

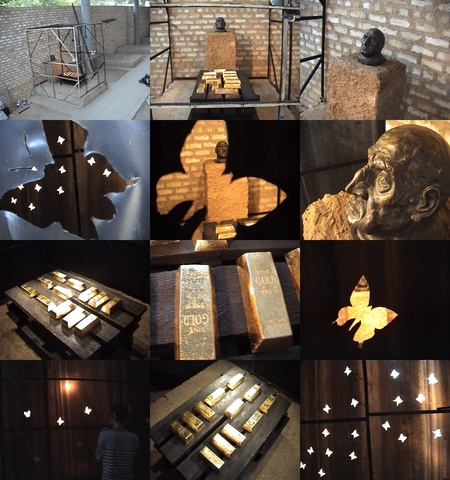

Другой важный проект, «Пантеон золота» (2011), обращается к историческим и нравственным проблемам, создавая драматичное пространство, наполненное атмосферой утраченной красоты и рефлексий о человеческих ценностях. Здесь Усеинов не морализирует, а предлагает зрителю задуматься о потерянной гармонии и роли искусства в современном мире.

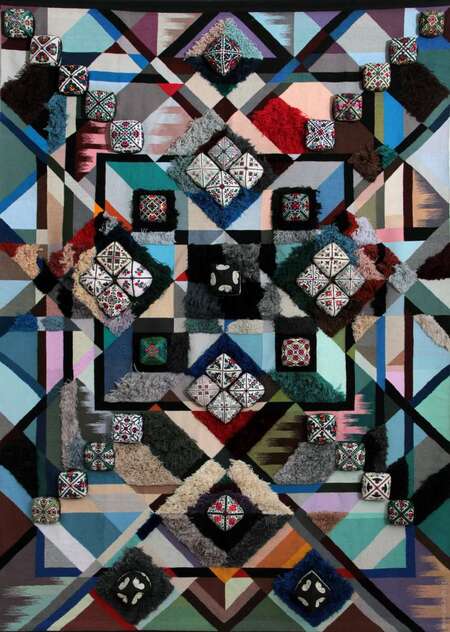

В своих работах художник обращается к традиционным узбекским мотивам, таким как орнаменты и текстиль, трансформируя их на языке современного искусства. В проекте «Геометрия времени» (2013) он интерпретирует традиционные узоры, переосмысливая их философский смысл и адаптируя к современному контексту.

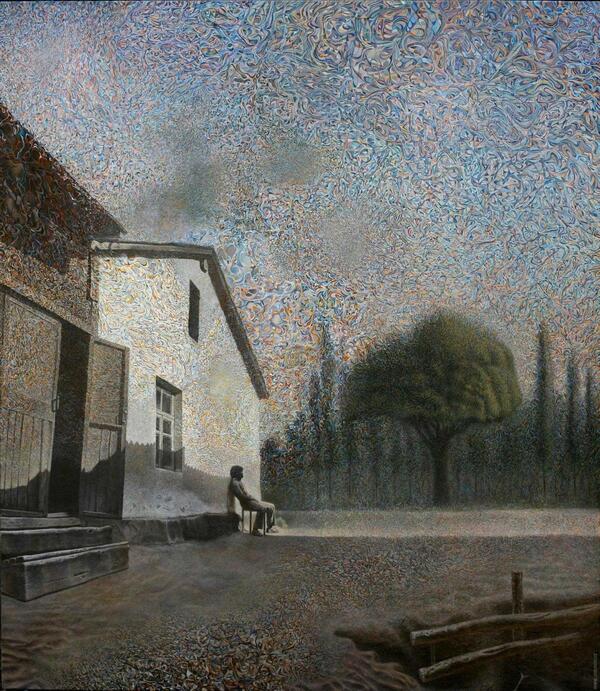

Экспериментируя с различными медиа, Усеинов разработал собственный визуальный язык, который он называет «фрактальным реализмом». В проекте «Фракталы» (2009) художник соединяет живопись с фотографией, создавая работы, в которых математическая точность сочетается с поэтическим осмыслением цвета.

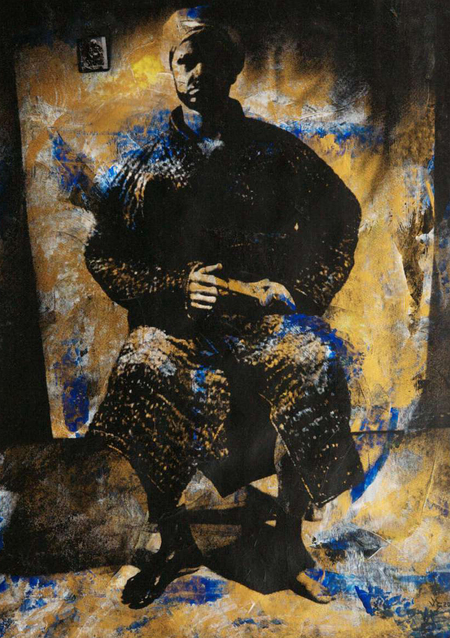

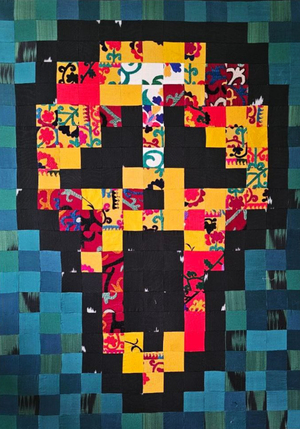

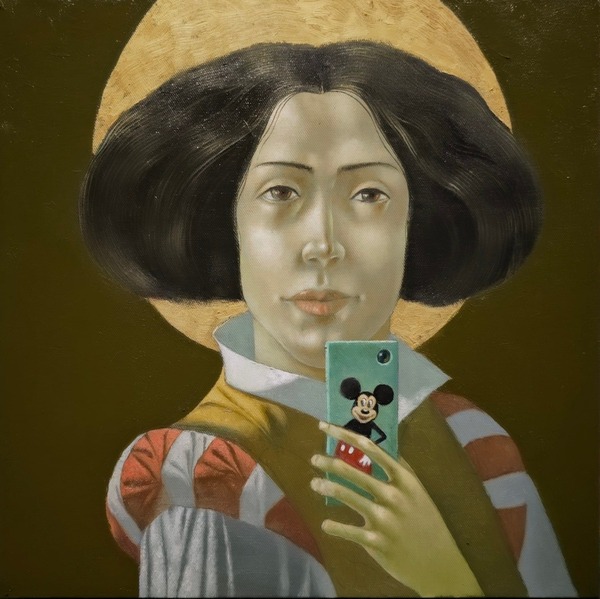

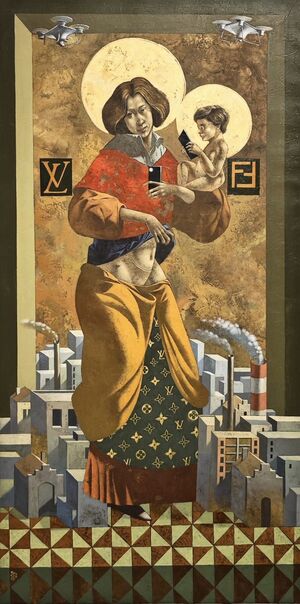

Работы Александра Барковского ярко демонстрируют постмодернистские стратегии, играя с симулякрами, смешивая исторические и современные визуальные символы. Используя архивные фотографии, художник внедряет в них элементы массовой культуры, создавая напряжение между прошлым и настоящим. Его произведения вызывают когнитивный диссонанс: зритель понимает, что такие сцены невозможны, но ретро-стилизация заставляет воспринимать их как исторические документы.

Барковский использует характерные приемы постмодернизма: деконструкцию визуального кода, иронию, цитирование массовых образов и переосмысление исторического контекста.

В его работах традиционные фигуры соседствуют с глобальными символами—Мэрилин Монро, «Оскар», Facebook, Coca-Cola—что превращает каждую сцену в парадоксальную смесь локальной идентичности и глобальной поп-культуры. Художник подчеркивает, как массовая культура трансформирует локальные традиции, создавая новый пласт визуального восприятия. Его работы не просто смешивают символы, а задают важные вопросы: как глобализация меняет идентичность и как современные технологии и медиа влияют на наше восприятие прошлого.

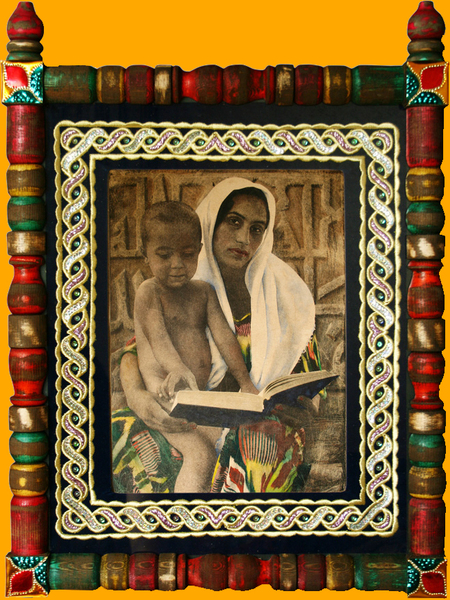

Серия «Цыганские мадонны» (2010) представляет собой концептуальный проект, исследующий границы эстетического и социального восприятия. Вдохновляясь классической иконографией мадонн эпохи Ренессанса, художник трансформировал ее в контексте современной социальной реальности Узбекистана. Работы Барковского отсылают к произведениям итальянских мастеров, таких как Рафаэль и Тициан, заимствуя из их творчества композиционные решения, палитру и мотив сакральности материнства. Фотографии, напечатанные в технике литографии, вручную раскрашиваются акварелью или темперой, что создает уникальную текстуру и подчеркивает связь с традициями старых мастеров. Этот процесс объединяет серийность фотографии с индивидуальностью живописи, что соответствует духу ремесленного подхода эпохи Возрождения.

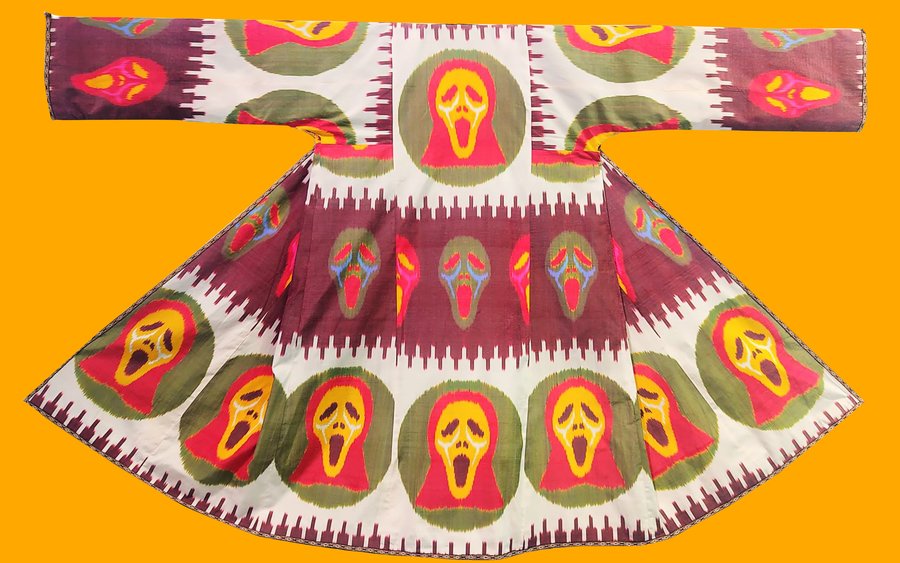

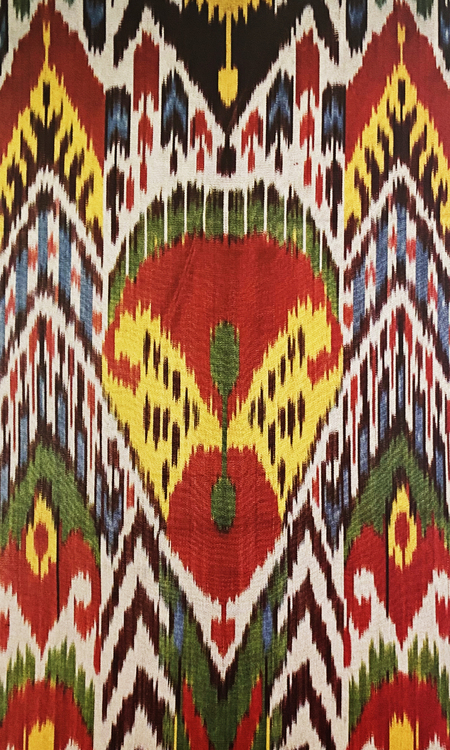

Диляра Каипова —узбекская художница, известная своим инновационным сочетанием традиционного узбекского текстильного искусства с элементами мировой поп-культуры.

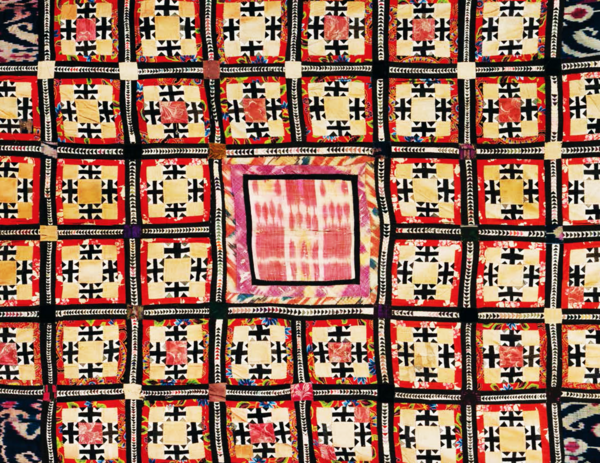

Работа Каиповой сосредоточена в основном на икате — традиционной узбекской текстильной технике, отличающейся яркими, размытыми узорами, получаемыми в результате трудоемкого процесса окрашивания. Чапаны выполненные в традиционной технике наполнены современными визуальными символами, такими как Микки Маус, Дарт Вейдер, Бэтмен и другие атрибуты западной массовой культуры.

Добавляя изображения супергероев, персонажей видеоигр и коммерческие логотипы в модели ikat, ставит под сомнение понятие подлинности культурных символов и принадлежности им.

Это искусство можно интерпретировать как тонкую критику коммерциализации культуры — вопрос о том, могут ли традиционные образцы, которые когда-то содержали глубокий символический смысл, сохранить свою аутентичность в эпоху глобального консюмеризма. В то же время использование игривых, юмористических образов предполагает оптимистичный взгляд на культурный обмен, при котором ни один вид и использование игривых, юмористических образов предполагает оптимистичный взгляд на культурный обмен.

Максим Варданян — художник, чье творчество олицетворяет мост, перекинутый между Востоком и Западом. Его искусство вплетает в себя тонкие нити восточной философии и европейской художественной традиции, создавая живописные полотна, в которых прошлое говорит с настоящим. Родившись в Ташкенте, он начал свой путь в искусстве, а затем отправился в Париж. Он впитал эстетику западного искусства, и после возвращения н родину его творчество зазвучало с новой глубиной.

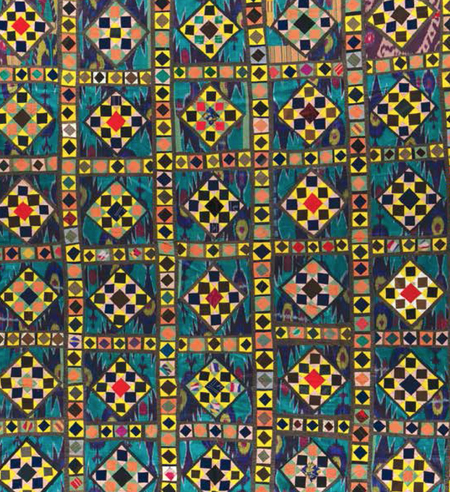

Картины Варданяна — это не просто изображения, а узоры, сотканные из времени, наполненные всплесками цвета и многослойными смыслами. Его композиции напоминают узбекский икат и сюзане — древние ткани, на которых орнаменты не просто украшают, а рассказывают истории.

Одна из ключевых тем его работ — натюрморты, но в исполнении Варданяна они превращаются в визуальные мантры. Вазы и цветы в его композициях не просто стоят в тишине — они трансформируются, переходя в новые формы, теряя очертания, чтобы родиться заново. В этой динамике просматривается древняя восточная идея о непрерывности бытия, о мире, где ничто не остается неизменным, где каждое мгновение — это шаг в вечность.

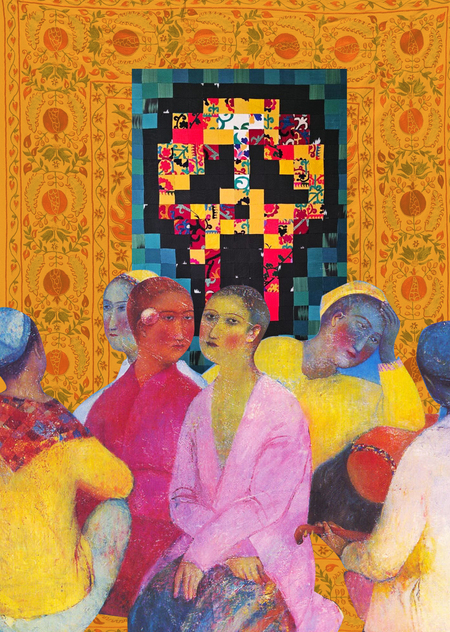

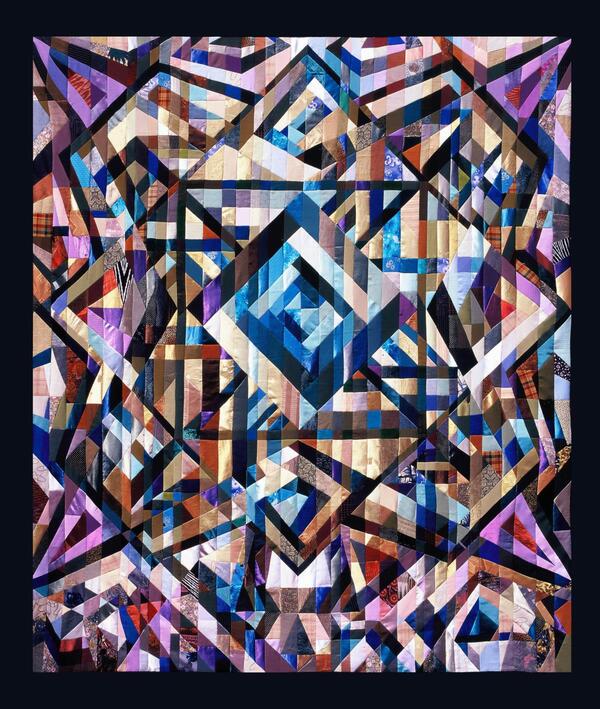

От картины к картине Ф. Ахмадалиев формировал свою уникальную иконографию. В его работах присутствуют дервиши, странники и паломники, а позже особое значение обрели глинобитные стены, символизирующие границы древних городов и их жителей. В произведениях художника заметно усиленное внимание к колориту, что связано с его увлечением элементов курока (техника лоскутного шитья) и аппликаций из яркого узбекского атласа, добавленных в текстуру холстов. В своих картинах он стремится интерпретировать призрачный и мистический мир Востока.

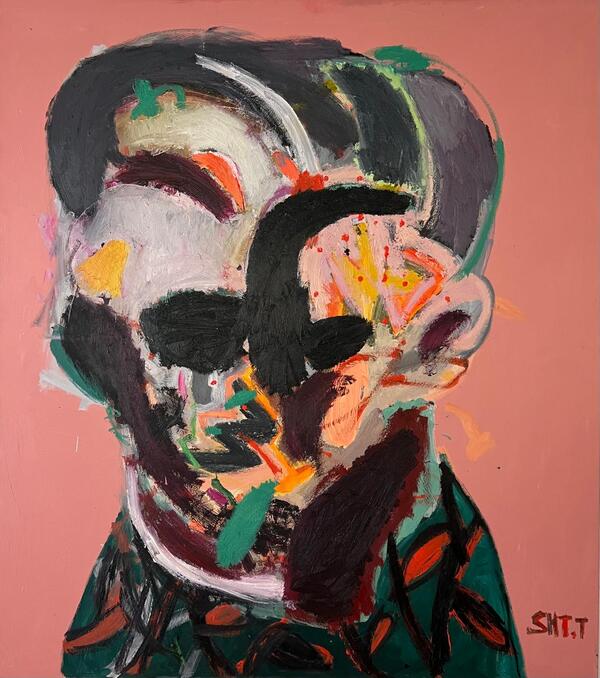

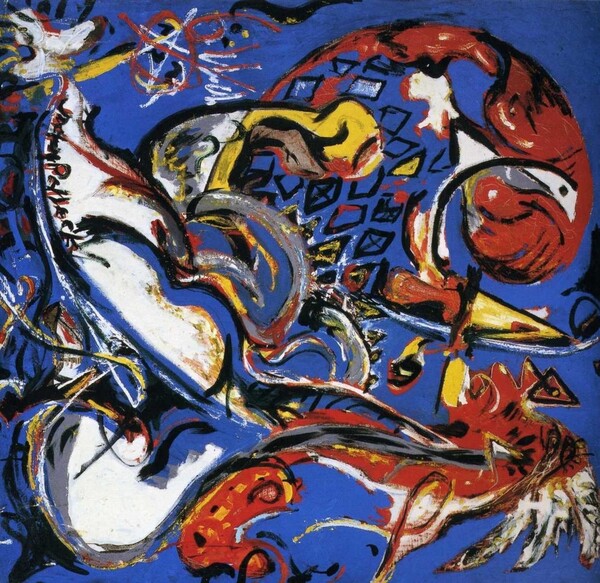

Работы нукусских художников Темура Шардеметова, Бахтыяра Серекеева и Саламата Бабаджанова сочетают элементы экспрессионизма, постмодернизма, сюрреализма и неоэкспрессионизма, создавая уникальный диалог между локальной культурой и глобальными художественными тенденциями.

В их работах прослеживается влияние Фрэнсиса Бэкона: деформация лиц и фигур выражает внутренние конфликты, боль и распад личности, создавая «портреты психологии». Эта техника усиливает эмоциональный эффект и подчёркивает экзистенциальную напряжённость. Грубая манера письма и композиционная нестабильность отсылают к Георгу Базелицу, чьи экспрессивные мазки и стилизованные фигуры создавали ощущение хаоса.

Баланс между хаосом и композицией, акцент на физических свойствах мазков создают мощный визуальный эффект. Спонтанные мазки и яркие цветовые пятна добавляют работам энергетику, напоминающую эстетику уличного искусства. Фигура птицы перекликается с мифологическими мотивами, балансируя между реальностью и абстракцией. В их произведениях также ощущается воздействие немецкого неоэкспрессионизма, где грубая текстура, интенсивный цвет и разрушение гармонии становятся выразительными инструментами.

При этом художники сохраняют связь с местной культурой. Цветовая палитра, насыщенная бирюзовыми, розовыми и оранжевыми оттенками, отсылает к традиционному каракалпакскому искусству. Бирюзовый символизирует небо, воду и духовность, розовый и оранжевый — тепло и природную насыщенность региона. Символизм играет важную роль: птица в их работах связана с мифами Центральной Азии, где она олицетворяет душу, трансформацию или связь между земным и небесным мирами. Гротескность образа может переосмыслять древние архетипы через современный художественный язык.

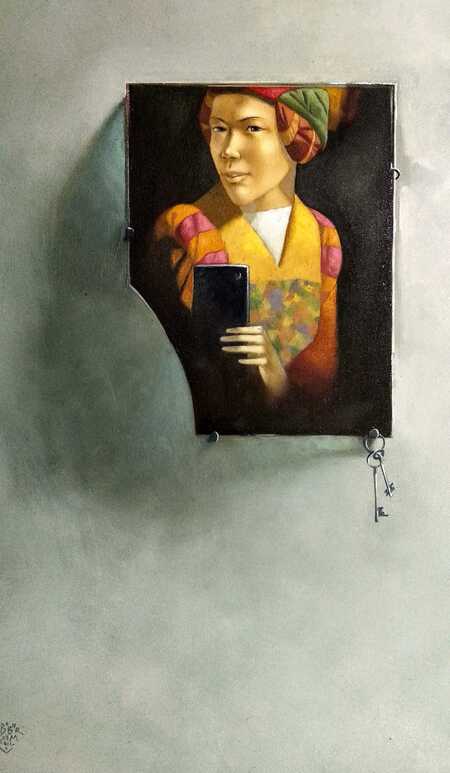

Бабур Исмаилов создает произведения, в которых мастерски интегрированы элементы западного Ренессанса и персидской миниатюры. Его творчество представляет собой сложный визуальный диалог между культурными традициями, театральными приемами и постмодернистской эстетикой. Исмаилов создает эффект «пограничного» мира, где реальность переплетается с мифом, а различные эпохи и культуры соединяются в гармоничном единстве. Художник активно использует театральные приемы, создавая выразительные маски и образы, которые насыщают его работы эмоциональной глубиной. Его композиции нередко напоминают театральные постановки эпохи Ренессанса, где центральное расположение персонажей акцентирует их значимость, а фон и детали придают повествованию орнаментальную насыщенность.

В работах Б. Исмаилова царит предельная сдержанность: его композиции минималистичны, детали сведены к необходимому минимуму. Персонажи его полотен погружены в задумчивость и часто оказываются в полном одиночестве на фоне огромных пространств. Они обладают особым благородством, сродни торжественным силуэтам, застывшим в древних фресках. Переосмысляя восточные традиции, обогащая их постмодернистской интерпретацией. художник наполняет их актуальными для современности смыслами.

Глобальные процессы оказали значительное влияние на художников современного искусства в Узбекистане, на подходы, эстетические предпочтения и творческие практики. Современные узбекские художники переосмысляют свою культурную идентичность, используя ее традиционные элементы, как основу для создания новаторских произведений. Это позволило объединить восточные мотивы с постмодернистским видением, создавая уникальные работы, которые находят отклик как на родине, так и за рубежом. Тенденции глобального мира способствовали популяризации постмодернизма в узбекском искусстве. Мастера начали экспериментировать со смешением жанров, добавляя элементы поп-культуры и глобальной массовой культуры. Они соединяют это с местными символами, что делает их работы одновременно универсальными и уникальными. Современное искусство Узбекистана переживает период активного развития, находясь на стыке локальных традиций и мировых тенденций. Художники переосмысляют наследие своих предков, интегрируя его в новые художественные формы и темы. Этот синтез открывает им путь к сохранению уникальности в условиях стремительных изменений, делая их работы актуальными на глобальной арене.