Дорога к истокам (1960-е-90-е гг.)

Изобразительное искусство Узбекистана, развиваясь в рамках обще-советских художественных процессов, прошло через сложные и противоречивые этапы. Ограниченное толкование социалистического реализма как догматичного стиля, стандартизация художественного языка и узкая трактовка традиции, сводившаяся в основном к наследию русской демократической живописи XIX века, сдерживали развитие искусства.

Ситуация изменилась в 1970–80-е годы, когда художественное выражение стало более свободным, а традиции начали восприниматься шире. Искусство освободилось от жестких канонов соцреализма, открылось поиску новых пластических решений, выразительности и символики. С этого периода живопись Узбекистана становится многоликой, а после обретения независимости в 1991 году художественный плюрализм еще более укрепляется.

Возрастающий интерес к национальной культуре, истории и повседневной жизни народа привел к раскрытию универсальных, общечеловеческих тем. Живопись этого времени становится глубже по содержанию, сочетая конкретные исторические мотивы с философским осмыслением. Палитра художников богата оттенками, образы наполняются метафорами, усиливается декоративность и стремление к стилистической самобытности.

На смену единому соцреалистическому методу приходит авторская индивидуальность, экспрессия и романтическое восприятие мира.

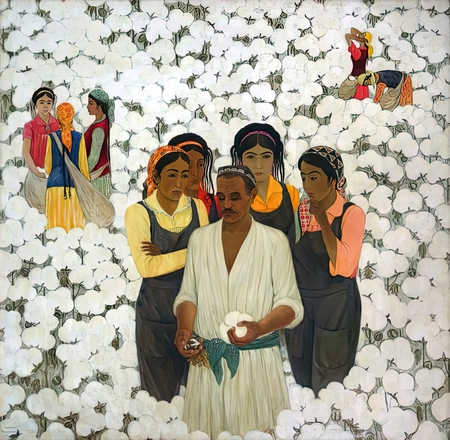

Художники поколения 1960-х, овладевшие эстетикой русского и советского искусства, не просто следовали «суровому стилю», но интегрировали его с национальными традициями, европейским постимпрессионизмом и наследием узбекского авангарда 1920–30-х годов. Этот синтез придавал искусству Узбекистана уникальную самобытность, отличавшую его в масштабах всей советской художественной сцены.

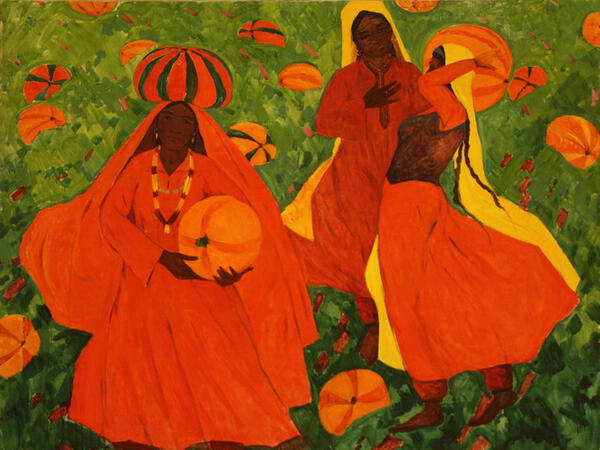

Декоративные принципы постимпрессионизма и фовизма адаптировались к местным традициям, формируя уникальный художественный язык.

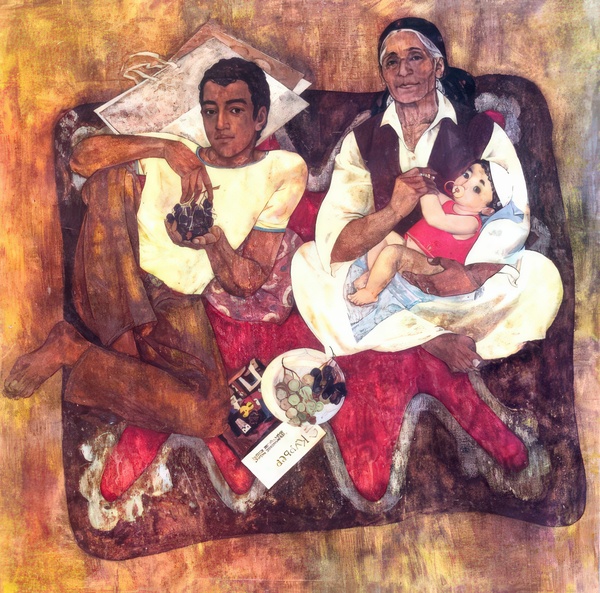

Во второй половине 1960-х годов узбекские художники начали отходить от догм соцреализма, стремясь к философскому осмыслению жизни и поиску новых выразительных средств. Возникло ассоциативно-метафорическое направление, ставшее важной частью национального искусства. В этот период в искусство приходят Р. Чарыев, В. Бурмакин, Н. Шин, а работы Чарыева «Невеста» и «Сурхандарьинская мадонна» отличались экспрессивностью и новаторством.

Однако процесс развития искусства в регионе оставался локальным и стремительным. В 1970-е годы художественная эволюция привела к синтезу традиции и авангарда, что особенно проявилось в работах Ч. Ахмарова, С. Мамбева и Р. Ахмедова.

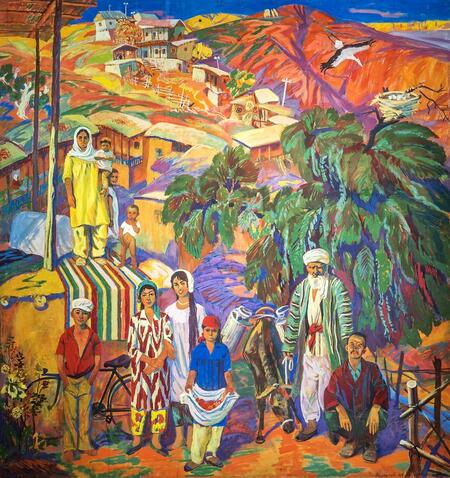

С новыми жанровыми композициями работали появившиеся молодые художники Р. Чарыев, В. Бурмакин, Б. Бабаев, Г. Улько, Е. Мельников, Ю. Талдыкин. Они расширяли интерпретацию традиционных тем — гармонии человека и природы, преемственности поколений, красоты повседневности, наполняя их пластической виртуозностью и индивидуальной поэтикой.

Ключевую роль сыграло возвращение к традициям профессиональной живописи 1920–30-х годов, где европейский авангард сочетался с локальными мотивами. Выбор европейских ориентиров подчеркивал стилистические предпочтения национальной школы, формируя закономерный этап художественной эволюции.

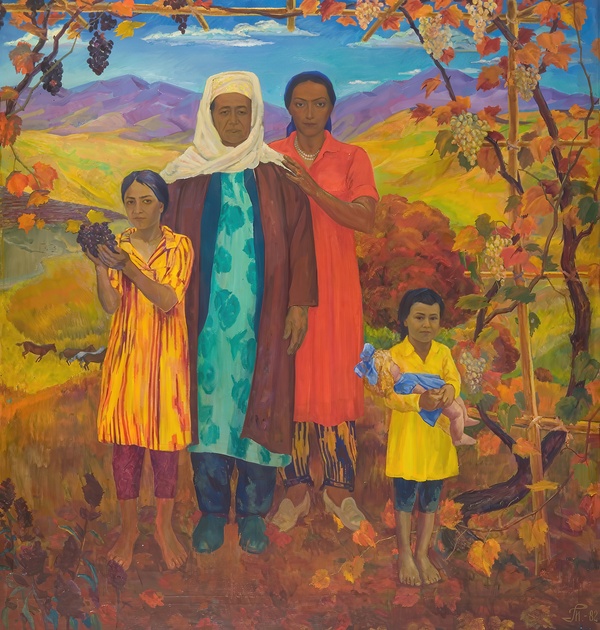

Эстетика произведений, посвящённых семье, материнству и детству, в новой узбекской живописи резко отличается от соцреалистических полотен с их дидактичностью и оптимизмом. Художники отходят от нормативного изображения семейных ценностей, создавая индивидуальные, многослойные художественные образы.

Национальная самобытность в живописи раскрывается через переосмысление пластики и колорита, опираясь на народное искусство. Это привело к усилению декоративности, что особенно заметно в работах Н. Кашиной, Р. Ахмедова, Г. Улько, Р. Чарыева, Б. Бабаева, Ю. Талдыкина, В. Бурмакина. Они не просто использовали традиционные мотивы, но превращали их в основу для творческих экспериментов, избегая стилизации.

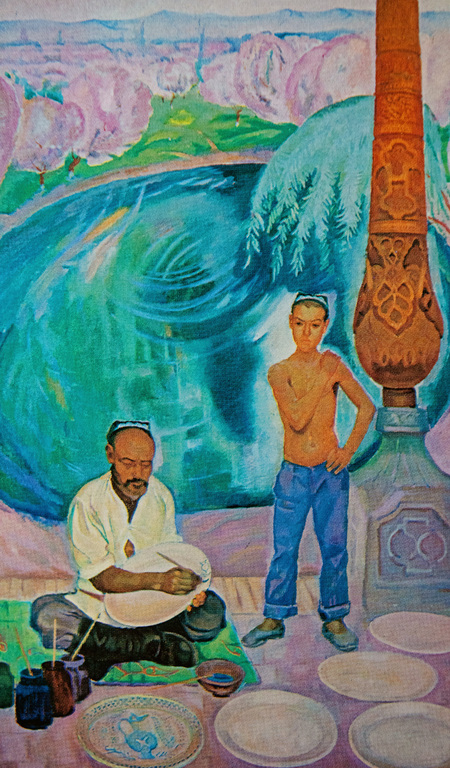

Обращение к национальному наследию способствовало развитию жанровой живописи, осмыслению узбекского быта и преемственности традиций. Это позволило художникам расширить границы самобытности, показав её как историко-культурный феномен, не ограниченный поисками национального стиля, а включённый в более широкий художественный процесс.

В начале XX века искусство региона осваивало европейские стили в адаптированной советской интерпретации, но к концу столетия этот процесс стал свободным и органично включился в мировой художественный контекст. Начиная с 1960-х годах местные художники начали переосмысливать национальные традиции через призму модернистских направлений.

В 1970-е годы узбекские художники стремились обогатить живописные традиции, сочетая артистизм, пластическую виртуозность и индивидуальную поэтику. Национальная школа получила новый импульс благодаря осмыслению наследия авангарда 1920–30-х годов, синтезировавшего европейские формы и локальные традиции. Этот опыт впервые стал восприниматься как фундамент национального искусства.

Новый декоративный язык 1970-х годов формировался не только на базе местных традиций, но и в диалоге с мировыми стилями. Художники черпали вдохновение в постимпрессионизме, фовизме.

Выделяются два ключевых направления: с одной стороны — обращение к традициям европейского искусства от эпохи Возрождения до авангардных движений XX века, с другой — переосмысление регионального наследия, включающего миниатюру, монументальную живопись и народное творчество, теперь воспринимаемое не узко-локально, а как часть восточного культурного ареала.

«В этот период идет поиск новых способов выражения этнокультурной идентичности, осмысление традиции в новом ключе, адаптация к общесоюзному художественному пространству и диалог с центральными школами и европейскими тенденциями.» 1

Происходит не просто взаимодействие отдельных национальных традиций, а поиск синтеза двух художественных систем — западной и восточной. В попытках соединить эти эстетические миры активно использовался опыт европейских и русских мастеров XIX–XX веков, которые интегрировали восточные художественные идеи в европейскую живопись, создавая новое пространство культурного диалога.

«В этот период на уровне каждой национальной школы в ее диахронный и синхронный срезы попадают новые пласты европейских, русских, советских традиций, а также расширившийся ареал традиций Востока. На более высоком региональном уровне это выступало как синтез культур Запада и Востока».

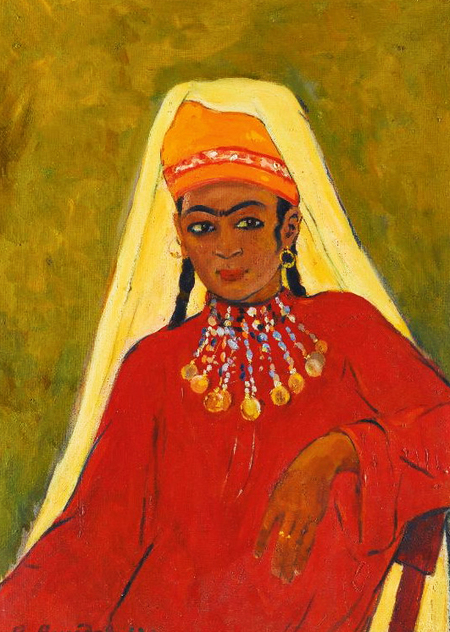

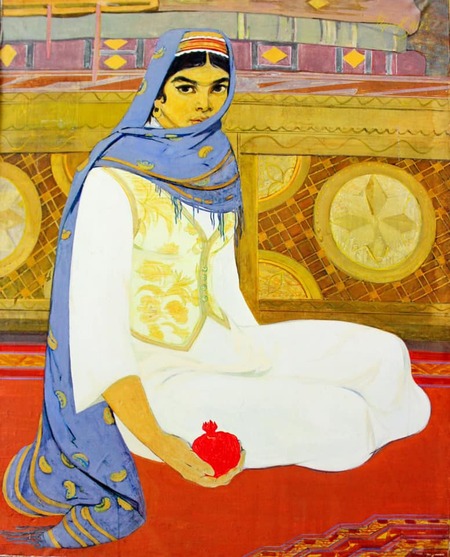

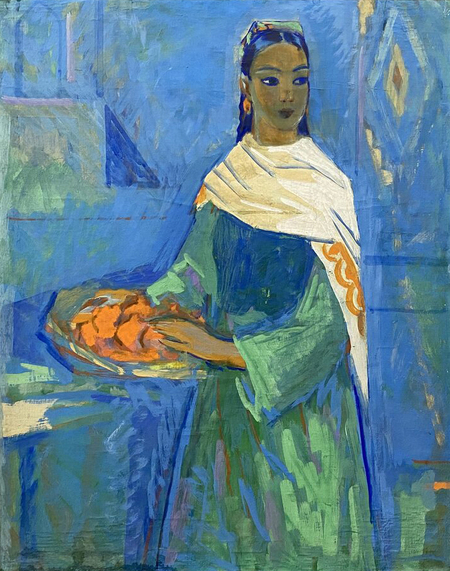

Стилевые линии, заложенные А. Волковым, Усто Мумином, М. Курзиным, П. Беньковым, основывались на глубоком изучении местной культуры. Они сформировали пластическую систему, которая не только сохраняла традиции, но и вписывала их в новую художественную реальность. Этот процесс продолжился в работах Ч. Ахмарова, С. Мамбева, Р. Ахмедова, стремившихся выразить традиционные темы через современные пластические структуры и декоративную образность Востока. 2

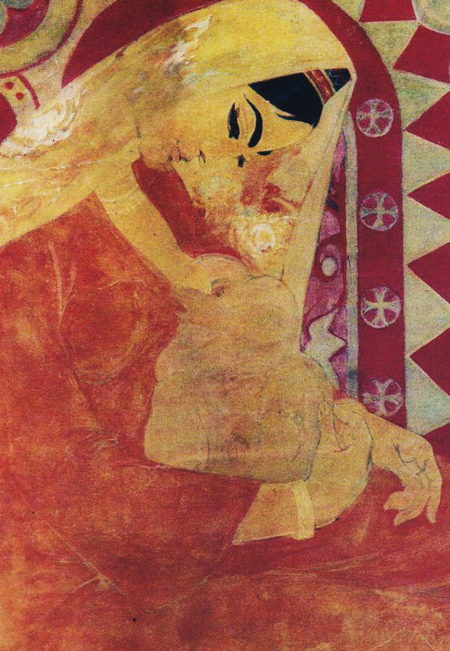

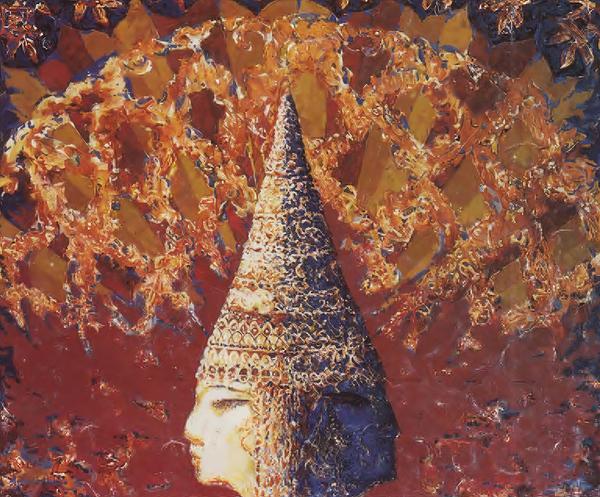

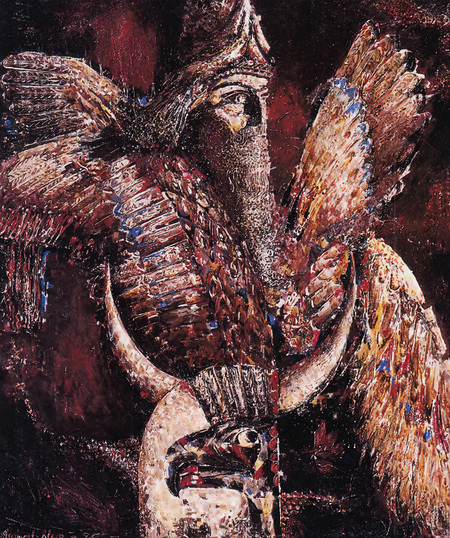

В 1980-е годы национальное самосознание привело к возрождению интереса к древнему и средневековому искусству, народному ремеслу. В живописи укрепляется стиль метафор и иносказаний, появляются мифо-эпические образы, напоминающие настенные росписи буддийских монастырей или миниатюрную живопись. Одним из ярких представителей поколения художников, положившим начало к повороту к восточной миниатюре с возведением ее в монументальную плоскость стал Ч.Ахмаров. Его творчество вызывало много обсуждений, как тех, кто восхищался и кто не воспринимал его как возвращение к прошлому.

«Я никогда не ставил своей целью создавать свои произведения под миниатюру. Я всей душой люблю, изучаю произведения выдающихся миниатюристов, создавших непревзойденною художественную школу. Искусство миниатюры восхищает меня жизненностью изображаемых событий, людей, красоты природы, удивительной гармонией цвета, искренностью чувств художника. Оно для меня неисчерпаемое сокровище, мое вдохновение, моя школа. Оно для меня равнозначно искусству великих итальянских художников Джотто и Мазаччо». 3

Творчество Джавлона Умарбекова стало важным этапом в обновлении узбекского искусства 1970-х годов, когда художники отходили от догм соцреализма и стремились к синтезу традиций Востока и Запада. Его работы выходили за рамки существующих направлений в направлении к местным историческим традициям.

На раннем этапе он обращается как к древнерусской иконе, так и к восточной миниатюре и росписям Аджанты (иллюстрации к буддийским легендам).

Впоследствии художник интегрировал наследие узбекского авангарда 1920–30-х годов в свои универсальные художественные принципы, что отразилось в монументальном полотне «Человек разумный».

В таких знаковых работах, как «Я человек» и «Человек разумный», художник осмысляет единство мировой цивилизации, вводя в структуру картины культурно-исторические ассоциации. Он не просто воспроизводит традиции, а раскрывает глубинную связь с мировым искусством, воспринимая его как свою творческую память. Его индивидуальный стиль стал выражением идеи синтеза Востока и Запада, который во многом определил развитие регионального искусства.

В период 1990-х годов Джалол Умарбеков вступил на новый этап своего художественного пути. В его произведениях воплощаются детские воспоминания, мифы и легенды, которые переплетаются с повседневными сценками, подсмотренными на базарах, которые трансформируются в яркую череду образов. Эти работы, созданные в 1990-е годы, можно условно объединить в серии, основанные на принципе фольклорного повествования. Среди них — «Два ангела», «За водой», «Отдых у дороги».

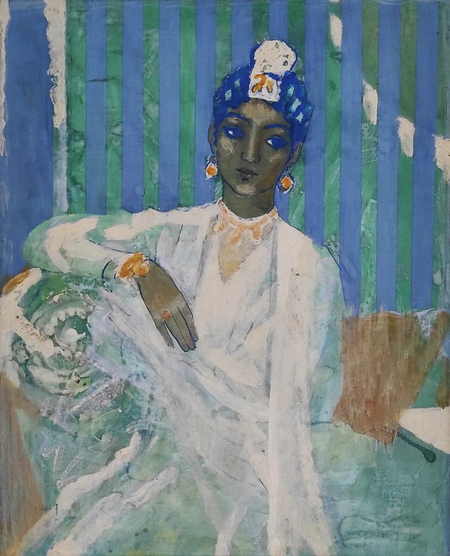

Для художника Р. Шодиева 1990-e годы были периодом интенсивных исканий, своего оригинального стиля. В его произведениях можно найти общее с живописью фовизма и экспрессионизма. В этот период появляются работы, отражающие раздумья художника о времени и жизни. Первоначально они казались странными, не привычными для этого живописи, обращённого к «солнечной стороне» жизни. Работы «Покинутые», «Исход», «Жертвоприношение», «Реквием». были написаны в годы, когда настроение потерянности, каких-то неясных тревожных ожиданий, ощущения на краю пропасти, было распространено в обществе.

В конце 1990-х произведения Р. Шодиева преображаются в более тонко разработанные в цвете, картины уподобляются восточному орнаменту с его дробностью композиции и цветовыми переходами, напоминающими орнаментальные сюзане.

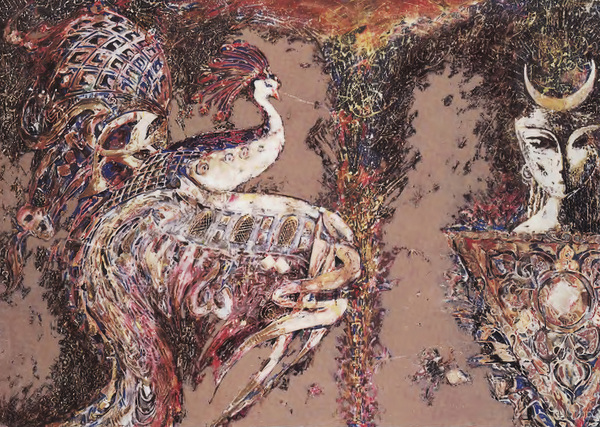

В 1990-е годы в живописи появляется новая тематика, в которой особое место стали занимать как обычные персонажи старой городской культуры, а так и мифологические персонажи традиционной культуры Востока (сказочные существа пери, ангелы, человеко-птицы). Темы духовности, веры и моральных поисков оказались особенно актуальными в период трансформации общества, что отмечалось и художественной критикой. Это отчетливо прослеживается в картинах А. Нура, таких как «Дервиш», «Сладкий сон», «День и ночь» (1992). Эти произведения демонстрируют, как художник начал осваивать новое выразительное пространство, наполненное символизмом и философскими размышлениями.

Ставшая популярной тема любовных взаимоотношений, имела свои стилевые приемы выражения, Образы возлюбленных нередко заимствуются из библейских, мифологических или литературных источников Лейла и Мажнун, Тахир и Зухра.

В 1970-е годы узбекская живопись формировалась такими художниками как Д. Умарбеков, Б. Джалалов, М. Тохтаев, Н. Шин, А. Нур, каждый из которых придерживался собственного стилевого подхода. Хотя в их работах ощущается связь с традиционным наследием, эта связь скорее опосредованная — не буквальное обращение к традициям, а использование их как глубинного художественного ориентира.

Мастера не просто заимствовали формы прошлого, а переосмысливали их, превращая в основу собственной пластической выразительности.

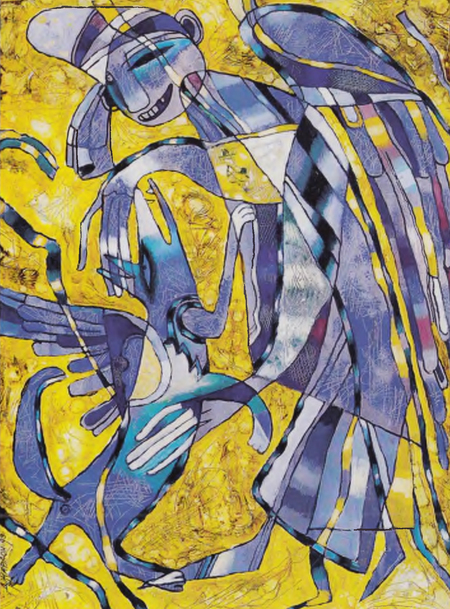

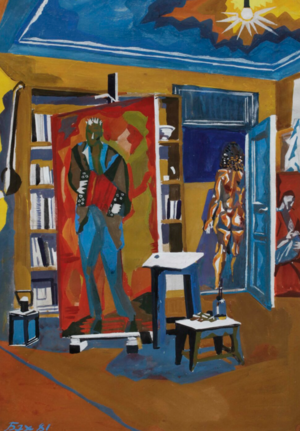

Живопись Андрея Крикиса 1990-х годов — это отклик на трансформационные процессы в обществе, поиска новых художественных кодов в условиях разрушающихся старых структур. Его работы, насыщенные экспрессией, динамикой и метафоричностью, формируют уникальный художественный язык, в котором можно найти отголоски как западного абстрактного экспрессионизма, так и концептуального осмысления постсоветской реальности.

В работах Крикиса 1990-х годов ощущается напряжённость и динамика этого времени — экспрессивные мазки, обилие потёков краски, контрасты и элементы деконструкции, словно визуализирующие хаос эпохи.

Его живопись впитала черты постмодернистского мышления: отказ от целостного нарратива, игра с символами и интерпретациями, сочетание живописных традиций с графическими элементами. В некоторых произведениях угадываются следы урбанистического контекста — образы разрушенных или трансформирующихся пространств, механических форм, напоминающих индустриальные руины.

Живопись этого периода отличают многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, обращение к обширному кругу традиций, эволюция жанровой структуры, широкий тематический круг, разнообразие творческих индивидуальностей.

Освоив стилистику, основанную на русских и советских художественных традициях, узбекские художники 1960-х годов не просто следовали распространённому тогда «суровому стилю». В своих поисках они интегрировали национальные мотивы с европейским постимпрессионизмом и наследием «узбекского авангарда» 1920–30-х годов. Этот синтез придавал узбекскому искусству уникальный характер, выделяя его среди других регионов Советского Союза.

Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии ХХ века: традиции, самобытность, диалог. — Ташкент: Академия художеств Узбекистана, Научно-исследовательский институт искусствознания, 2004. — С. 101.

Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии ХХ века: традиции, самобытность, диалог. — Ташкент: Академия художеств Узбекистана, Научно-исследовательский институт искусствознания, 2004. — С. 120.

URL: https://mytashkent.uz/2012/01/15/chingiz-ahmarov-ryitsar-vostochnoy-damyi/ (дата обращения: 27.01.2025)